しかし、これからは腸内細菌によって発酵しやすいかどうか(発酵性・難発酵性)での分類がスタンダードになっていくでしょう。

実は、発酵性食物繊維は、レタスやほうれん草、キャベツなど、サラダによく使われる葉物野菜にはあまり含まれていません。

食物繊維が足りないと感じる時にどうやって摂取するかを聞けば、ほとんどの人がサラダで野菜を取ると答えるでしょう。しかしそれでは十分な量の発酵性食物繊維は取れないのです。

同じ野菜でもゴボウなどの根菜類には発酵性食物繊維が多く含まれるので、具だくさんの味噌汁などから取るのが効率的です。

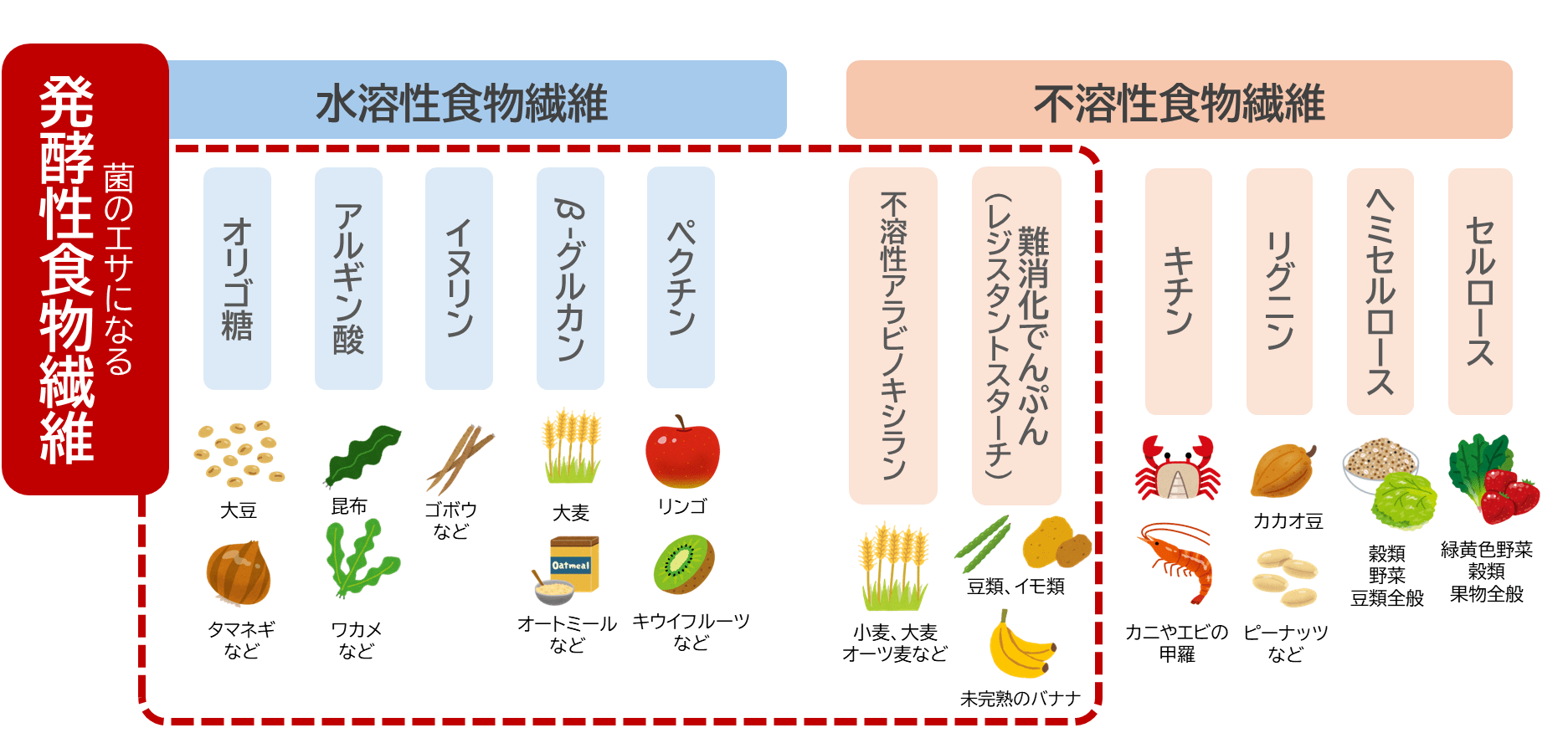

発酵性食物繊維を効率的に摂取するには、野菜でもゴボウなどの根菜類やキノコ、主食に大麦や玄米、オートミールなどを取り入れるのがおすすめです。もち麦、大麦、全粒粉、根菜類、果物、豆類など、さまざまな食品に発酵性食物繊維が含まれています。

炊き立て→冷やご飯で

発酵性食物繊維が増える

発酵性食物繊維を効果的に摂取するには、次のようなことを意識しましょう。

・主食を工夫する:白米を大麦や雑穀米、食パンを全粒粉入りに変えるなど、主食から積極的に摂取する

・副菜を意識する:色々な種類の野菜や果物、豆類をバランスよく取り入れる

・腸内細菌の種類によって、発酵しやすい食物繊維が異なるので、さまざまな種類のものを摂取する

多くの研究者は、普段の食事に発酵性食物繊維を+3gすることが必要だと提唱しています。

日本人の大好きなホカホカに炊き上げた白米には、発酵性食物繊維は多くは入っていないのですが、冷やすと、糊化したデンプンの一部が再結晶化(老化)して、消化酵素に分解されにくい「レジスタントスターチ」という発酵性食物繊維になります。

例えばじゃがいもは、茹でたり蒸したりして冷却するとレジスタントスターチが生成されるので、ポテトサラダなどには発酵性食物繊維が多く含まれているといえます。

コンビニやスーパーでも、たくさんの食物繊維入りの商品が販売されていますが、多くは食物繊維の種類までは表示されていないので、どれを選んだらいいのかが分かりにくいのが現状です。今後はその中でも「発酵性食物繊維が入っている」と明記された商品が増えることが予想されます。