日本の長寿地域で研究されている

腸内細菌と「若さ」の関係

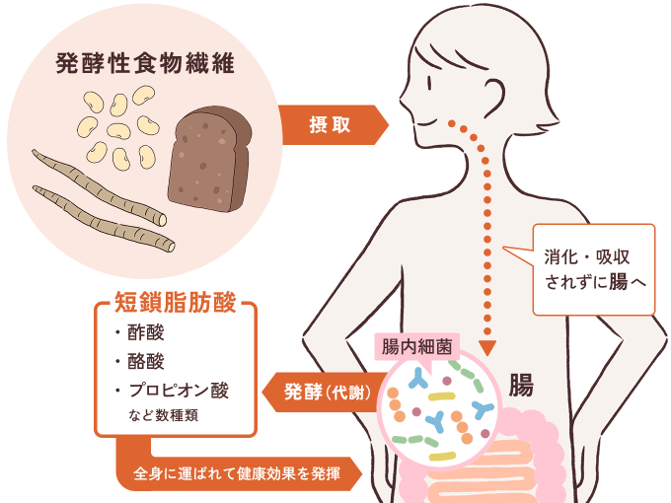

発酵性食物繊維は、腸内環境を整え、日々の食事で意識して摂取することで、さまざまな健康効果が期待できます。

腸内細菌と健康の関係についての研究は、世界でも日本でも進んでいます。日本での代表的な研究が、2017年から進行中の京都府立医科大学による京丹後地域(※1)に住む人を対象にしたコホート研究(観察研究)です。

100歳を超える方の割合が全国平均の3倍以上で、病気も少ない長寿地域・京丹後で、65歳以上の住民の暦年齢に影響する腸内細菌叢(そう)を解析したところ、血管や免疫などの「若さ」が維持できている人には「短鎖脂肪酸」を作る菌が多いことがわかりました。

また、その他の地域(※2)の住民に比べて、野菜や果物・豆・芋・根菜類・全粒穀類・海藻などを食べる頻度が高く、「発酵性食物繊維」の摂取量が多いことも確認できました。

これらの結果から、腸内細菌が発酵性食物繊維をエサにして作り出す短鎖脂肪酸が若さや長寿につながっている可能性が考えられています。

米国のベストセラー・ビジネス書で選ばれた、世界で100歳以上の割合が多い、5つの長寿地域・ブルーゾーン(※3)の住民が100歳まで生きる確率は、米国住民の約10倍といいます。

この5つの地域の共通点は何世紀にもわたって全粒穀物・野菜・じゃがいも・豆類を豊富に摂取していること。京丹後地域の高齢者の食生活とも通じています。つまり、長寿のカギを握るのは、発酵性食物繊維&短鎖脂肪酸ということのようです。

※1 京丹後市、宮津市、与謝野町、伊根町

※2 京都市内

※3 イタリアのサルデーニャ島、沖縄、米国のカリフォルニア州ロマリンダ、コスタリカのニコジャ半島、ギリシャのイカリア島

※2 京都市内

※3 イタリアのサルデーニャ島、沖縄、米国のカリフォルニア州ロマリンダ、コスタリカのニコジャ半島、ギリシャのイカリア島

(出所)発酵性食物繊維普及プロジェクト