ヒトが利用できる資源をつくった微生物

現代の生活で欠かせない資源の中にも、微生物が関係しているものがあります。

例えば、主要なエネルギー源である石油や天然ガスなどの化石燃料、鉄のもとになる鉄鉱石も微生物によってつくられました。

石油は大昔の植物プランクトンの死骸が、長い間に細菌や地熱の働きで化学変換されて、つくられたものです。

石油と同じくエネルギー源や熱源となるメタンガスなどの天然ガスも、動植物の糞や死骸などを微生物が分解することで生成されたものです。

また、現代生活に欠かせない鉄も、微生物抜きには語れません。鉄の原料である鉄鉱石はシアノバクテリアによってつくり出されたからです。

原始の地球において、水中に多く含まれていた鉄イオンと、シアノバクテリアが生成した酸素が結合して酸化鉄となり、それが深海底に降り積もり、鉄鉱石の鉱床となりました。

これら微生物の活動が、時を経て現代の私たちが利用する資源になっているのです。

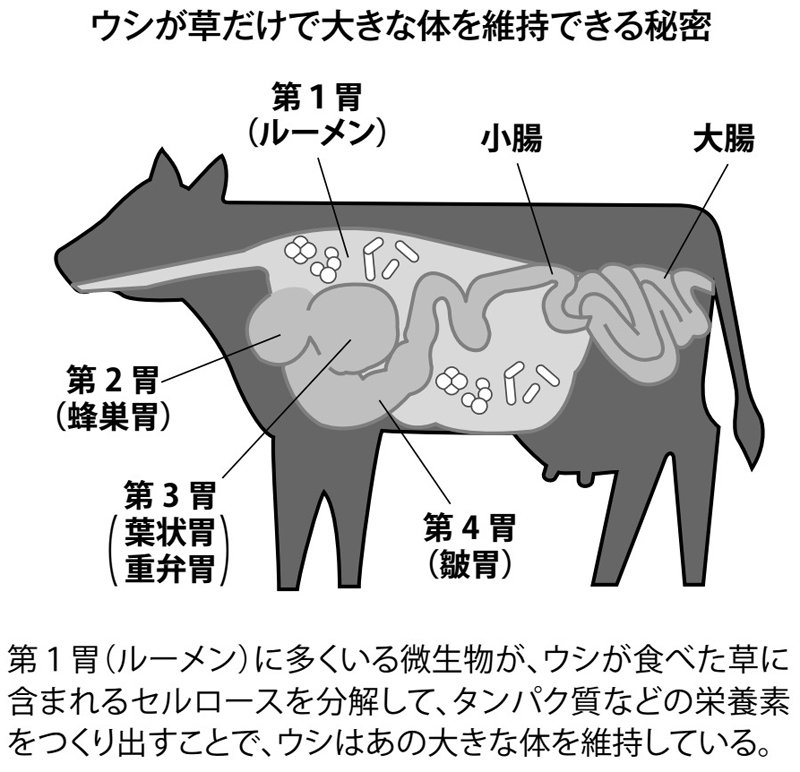

ウシは微生物のおかげであの大きな体を維持できている

ゾウやキリン、ウマ、ウシなど植物しか食べない動物がいます。栄養をあまり摂れなさそうな感じがしますが、それにもかかわらず、大きな体を維持しながら生きている草食動物はたくさんいます。

なぜそれができるのか。それは、草食動物の胃腸の中で共生している微生物のおかげなのです。

例えば、ウシの胃の中には、数千種類の微生物がいるといわれています。ウシには、体重の15%ほどを占める4つの胃があり、その4つの胃の中を食べた草が通って、段階を踏んで消化吸収していきます。

4つあるウシの胃のうち、ヒトと同じく胃酸を出しているのは第4の胃で、それ以外は胃酸が出ないため、微生物が棲むことができます。

その中でも一番多くの微生物がいるのが、ルーメン(焼き肉のミノ)と呼ばれる第1胃です。ルーメンはかなり大きく、4つの胃を合わせた全体の80%にもなり、ヒトが1人入れるくらいの大きさです。

これだけ大きいので、棲みつく微生物も大量です。この微生物たちは、ウシが食べた草に含まれるセルロースを分解して(ウシ自体はセルロースを分解する酵素をもっていません!)自分たちの栄養分とし、さらに数を増殖させます。そして、微生物が代謝する際につくり出した糖やタンパク質、脂肪酸などがウシの栄養となります。