同日、イギリスの新聞から複写された戦況写真の掲載許可がおりている。こちらは、毎日の「大東亜戦争画報」第35輯(1944年10月8日)に、2ページにわたって「敵のタラワ島上陸戦・見よ勇士死闘の跡を」と題して5点が掲載された。

戦争末期には、こうした玉砕さえも愛国心を煽(あお)るニュースとして扱われた。「毎日新聞」に限らず、どのメディアも同じようなものだった。

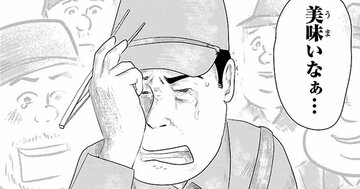

死臭が漂う硫黄島の

壕の中

硫黄島から生還したひとりに毎日(東日)写真部の石井周治がいた。

石井は、1941年準社員として入社し、写真部に配属された。1942年1月に初めての従軍を経験する。落下傘部隊が降下するスマトラのパレンバンに上陸した後、1年半ぐらいの間に、ジャワ、シンガポール、タイ、仏印、ラングーン(現ヤンゴン)、雲南、サイゴンを回り、数多くの戦争報道に携わった。

1943年3月いったん東京に帰社したものの、1年あまり経った1944年6月に臨時召集となり、1カ月後に衛生兵として硫黄島に派遣された。

1945年3月21日、大本営が硫黄島守備隊の玉砕を発表した後も、そのことを知らず、地下35メートルの病院壕を掘りつづけ、のどの渇きと戦いながら、頭のなかでは米軍と対峙(たいじ)していた。その間の、1944年11月8日付朝刊には、石井が亡くなったという誤報まで掲載されている。

石井は、死臭が漂う壕のなかで過ごしつづけた(下記写真)。

硫黄島の壕内で待機する陸戦隊兵士(海軍省許可済)(出典:毎日戦中写真)

硫黄島の壕内で待機する陸戦隊兵士(海軍省許可済)(出典:毎日戦中写真)

そして玉砕の報から1カ月ほど経った頃、野戦病院になっていた壕を出て、米軍に投降した。石井にとっては、忘れることができない、地獄のような硫黄島での10カ月が終わった。

捕虜になった後、新聞社の人間だとわかり、グアム、ハワイ、サンフランシスコ、ワシントンDC、バージニア州フォート・ユースティスに移送されて、10カ月間、米軍の捕虜としての生活を過ごし、1946年7月に浦賀に戻ってきた。

このときの状況は、1946年に石井が刊行した『硫黄島に生きる』(中央社)に詳しく書かれている。ただ、米国で聴取された内容については判然としない。