石井にとっては、悪夢であった硫黄島。しかし、1952年1月、社命により再び取材のために再訪することになる。

石井にとっての戦争体験は、とりわけ硫黄島の記憶は、「思い出したくない」が、「ある日突然に何かで、そして臭いで硫黄島の戦場を思い出すことがある」。硫黄島は、そうした忘れようがない場所であった(『硫黄島にささぐ』)。

「不許可」写真は

不都合な歴史的事実を映し出す

「不許可」の理由には、当局が定めた検閲関係の法規のほか、戦況の推移、新聞社による忖度(そんたく)など、さまざまな理由があった。そのため、検閲は絶対的な基準に即したものとならず、ときには検閲官の恣意(しい)的な判断によって「不許可」となることもあった。

「不許可」の対象は、軍事機密に始まり、しだいに政治や経済など、さまざまな事象に拡大していった。玉砕の島のように、取材地への渡航も「不許可」となる場合があった。しかも、「不許可」の基準も、戦況の推移や検閲官の判断などによって揺れ動いた。

「不許可」写真は、伝えることのできなかった不都合な歴史的事実も、静かに私たちに映し出してくれる。

ただ、毎日戦中写真という膨大な報道写真群から見えることは、「不許可」の対象にならず、新聞社にそのままストックされた写真のほうが圧倒的に多かったという事実である。

戦争の現場にいた特派員の姿も、そのひとつであった。彼らが傷ついた姿、戦死に至った姿は、軍や政府のいう「不許可」対象とはならなくても、新聞社は公開を憚った。

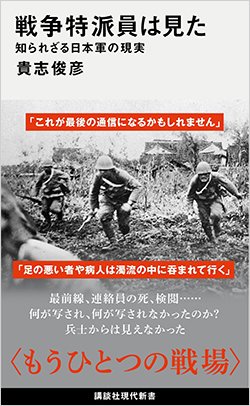

貴志俊彦『戦争特派員は見た 知られざる日本軍の現実』(講談社現代新書)

貴志俊彦『戦争特派員は見た 知られざる日本軍の現実』(講談社現代新書)

毎日戦中写真が、「不許可」の痕跡を辿(たど)るうえで重要な歴史資料であると同時に、そこに刻まれた特派員たちの秘められた足跡を辿(たど)ることも重要なのである。

さらに言えば、奇跡的に残された写真の検証と共に、そもそも撮影さえおこなわれなかった事実を見すえていくことの重要性を、私たちは認識するべきであろう。

戦争報道が戦争の実態を描くという神話は、もとより幻想であったことが浮かび上がってくる。

撮影された写真以上に、軍や新聞社によって隠蔽(いんぺい)された事実の意味こそ重いのではなかろうか。