なぜ人間関係を何度もゼロに戻してしまうのか――“リセマラ思考”の正体

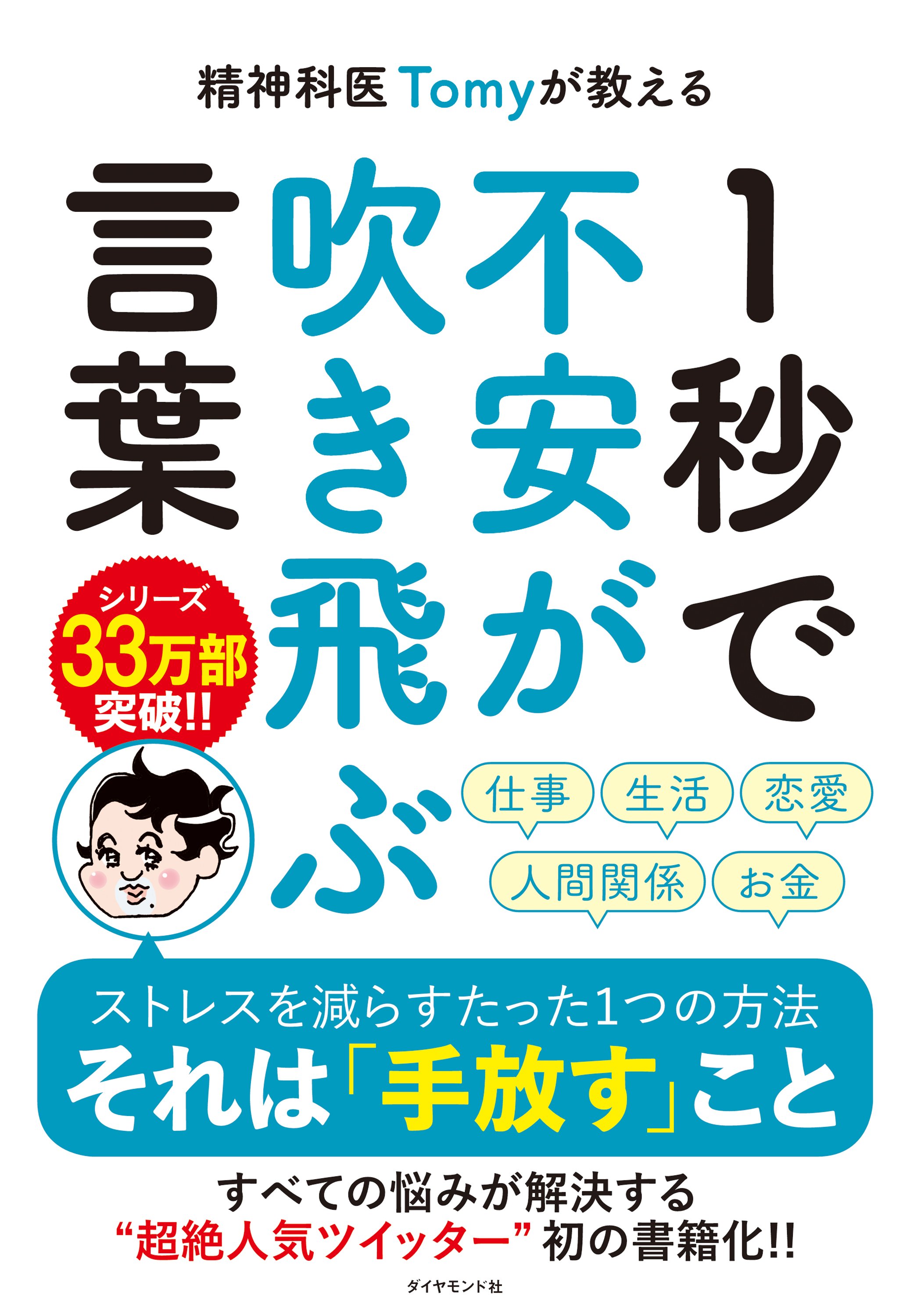

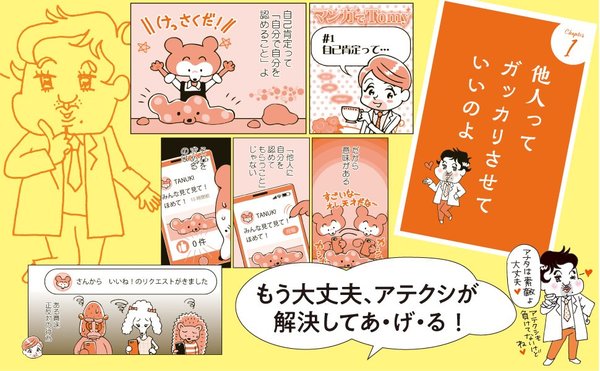

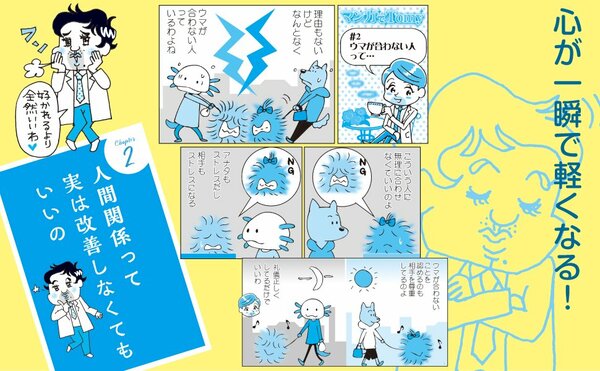

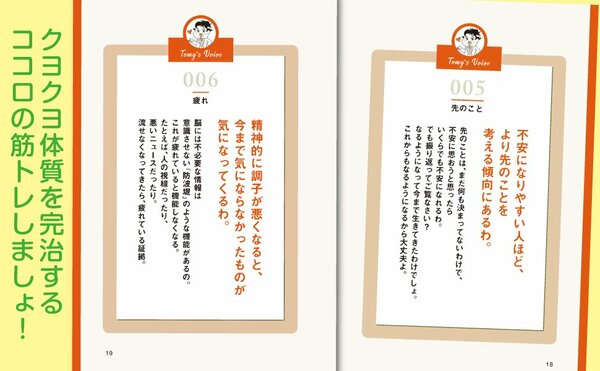

誰しも悩みや不安は尽きないもの。寝る前にイヤなことを思い出して、眠れなくなるなんてことも……。そんなときの助けになるのが、『精神科医Tomyが教える 50代を上手に生きる言葉』(ダイヤモンド社)など、33万部突破シリーズの原点となった『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』(ダイヤモンド社)だ。ゲイのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症……苦しんだ末にたどり着いた、自分らしさに裏づけられた説得力ある言葉。心が落ち込んだとき、そっと優しい言葉を授けてくれる“言葉の精神安定剤”で、気分はスッキリ、今日一日がラクになる!

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「リセマラ人間」とは?

今日は「リセマラ人間」についてお話ししたいと思います。「リセマラ」という言葉、ゲーム好きの方ならご存じかもしれませんが、正式には「リセットマラソン」の略です。

スマホゲームなどで、最初にもらえるキャラクターが気に入らないと、アプリを何度もインストールし直して、納得できるキャラが出るまで繰り返す――あの行為のことですね。

リセマラのように人生をリセットしてしまう人たち

最近、ある取材を受けたときに、この「リセマラ」という言葉が頭に浮かび、それを人生に重ねて考えてみたのです。

実際に、現実の人間関係や仕事、環境を簡単にリセットしてしまう人がいます。たとえば、

● 職場が特別嫌なわけではないのに、「なんとなく気に入らないから」と転職してしまう人

こうした行動は、まさに「人生のリセマラ」と言えるのではないかと思うのです。

人間関係は「ゲームの初期キャラ」ではありません

もちろん、「嫌な人と距離を置く」「付き合い方を変える」というのは、健全な人間関係の調整です。でも、それはリセットとは違います。

現実はゲームではありません。人間関係は継続の中でゆるやかに変化させていくものであり、すべてを一気にリセットする必要はないのです。

リセマラ人間が抱える根本的な問題とは?

リセマラ的な行動を繰り返す人には、ある共通した特徴があります。それは「周囲の人を“人”として見ていない」ということです。

人間関係や環境を、まるで背景やシステムのように扱っているのです。

その結果、究極的には自己中心的な思考に偏ってしまい、自分が孤立しやすくなります。

リセットするたびに、自分のレベルも1に戻る

環境を変えるたびに、自分の経験値や人間関係もリセットされてしまいます。

「初期状態に戻る安心感」が癖になってしまい、継続的な努力や関係性を築く力が育たなくなってしまうのです。

うっすらした繋がりが、あなたを助けてくれることもある

人間は一人では生きていけません。

「たいして仲良くない」と思っていた人が、ふとしたときに手を差し伸べてくれることもあります。そうした薄いつながりも、人生ではとても大切な“資産”になるのです。

リセマラをやめるには

もしあなた自身が「もしかして自分はリセマラ人間かも」と思ったなら、まずは“全部リセットしない”ことから始めてみてください。

距離の置き方や関わり方は調整して構いません。でも、ゼロに戻さずに「継続」の中で変化させることを意識してみてほしいのです。

周囲にリセマラ人間がいる場合は

一方、周りにそういう人がいる場合、注意も必要です。

一見、最初は人当たりがよくても、根本的には「自分中心」であり、あなたのことを“背景の一部”くらいにしか思っていないこともあります。

その人が変わらない限り、深く関わることには慎重になったほうがいいかもしれません。

※本稿は『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』(ダイヤモンド社)の著者による特別原稿です。