戦病死者や自殺者が

栄誉ある戦死として報告される事例も

だが実際には、この数字以上に戦病死者が多い可能性も否定できない。現場では、戦病死を戦死にいわば「読み替える」事例があったからである。そのことは、軍隊内部にも一般社会のなかにも、戦病死より戦死をより価値のある死、より名誉ある死とみなす風潮があったことを示している。

支那駐屯歩兵第三連隊の補充兵として、1942年6月に中国戦線に出動した鳥沢義夫は次のように書いている。支那駐屯歩兵第三連隊は、支那駐屯歩兵第一連隊と同じく第二七師団に属していた部隊である。

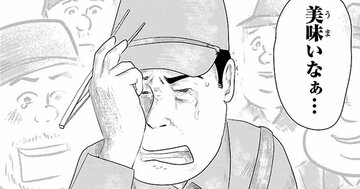

〈中隊員の中には、病に斃(たお)れ、陣中に看病も碌(ろく)にできないで陣没した者があった。この醒陵にでも戦病死された者もあったが、この様な状況ゆえ、気の毒なので病死であっても戦死とほとんど変りがないと判断を下し、後日、架空な戦闘状況を作り戦死として報告された方もあった。また、T君の様に、実際は討伐中に自決(自殺)であったが、やはり戦死として処理された者もいた。(『大陸縦断八〇〇〇キロ』)〉

餓死者も

類を見ない異常な高率

戦病死の問題を掘り下げるためには、これと密接な関連がある餓死の問題を検討してみる必要がある。アジア・太平洋戦争では数多くの餓死者が発生しているからである。

日中戦争以降の軍人・軍属の戦没者数はすでに述べたように約230万人だが、餓死に関する藤原彰の先駆的研究は、このうち栄養失調による餓死者と、栄養失調に伴う体力の消耗の結果、マラリアなどに感染して病死した広義の餓死者の合計は、140万人(全体の61%)に達すると推定している(『餓死した英霊たち』)。

これに対し秦郁彦は藤原推計を過大だとして批判し、37%という推定餓死率を提示している。しかし、その秦自身も、「それにしても、内外の戦史に類を見ない異常な高率であることには変わりがない」と指摘している(『旧日本陸海軍の生態学』)。

フィリピン防衛戦の戦死者のうち

6割超は病没とされたがその半数は餓死

こうした悲惨な現実は、1944年10月に開始されたフィリピン防衛戦でも見てとれる。1964年時点での厚生省の調査によれば、この防衛戦では、51万8000人の陸海軍軍人・軍属が戦没している。そのうち、後述する海没死を除く陸軍の戦没者については、次のように指摘されている。

〈その内訳の正確なデータは資料に乏しいが、巨視的にみると、その約35~40%が直接戦闘(対ゲリラ含む)によるもので、残り約65~60%は病没であるように思われる。しかも、病没者のうち純然たる悪疫によるものはその半数以下で、その他の主体は悪疫を伴う餓死であったと思わざるをえない。(『大東亜戦争陸軍衛生史(比島作戦)』)〉