ストレスや不安、緊張、恐怖などで

摂食障害を起こした

結局、原因を突き止められないまま陸海軍は敗戦によって崩壊するが、その後、戦争栄養失調症に関する新たな説が登場するようになる。

たとえば、軍医として戦争栄養失調症の研究に取り組んでいた青木徹は、「陸軍軍医の大半は、アメーバ赤痢が戦争栄養失調症の元兇である、という説に偏っていたと思われるふしがある」としながら、「脳幹視床体」下部にある食欲中枢の存在に注目して、次のように主張している。

〈しかし、こと戦争栄養失調症についていうならば、その症状の前半は〔補給を無視した参謀などの〕偏執病的な作戦至上主義者によって加えられた受動的なものであり、この受動的原因による体力の消耗が進行した後半は、患者自体の脳幹視床体下部内に宿命的に存在する、調節機能の失調という能動的な因子が加わることによって、ここにホメオスターシスの崩壊が起こり、遂に死に到るものであると結論したいのである。(『秘録・戦争栄養失調症』)〉

吉田 裕『日本軍兵士―アジア・太平洋戦争の現実』(中公新書)

吉田 裕『日本軍兵士―アジア・太平洋戦争の現実』(中公新書)

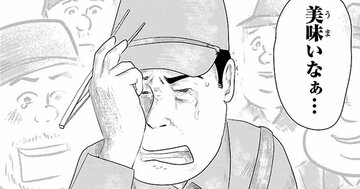

つまり、食糧などの給養の不足、戦闘による心身の疲労など、戦場の苛酷さに起因するものではあるが、ストレスや不安、緊張、恐怖などによって、ホメオスタシスと呼ばれる体内環境の調節機能が変調をきたし、食欲機能が失われて摂食障害を起こすということだろう。

最近では、精神科医の野田正彰が、戦争栄養失調症について、「実は、兵士は拒食症になっていたのである。食べたものを吐き、さらに下してしまう。壮健でなければならない戦場で、身体が生きることを拒否していた」と青木と同様の指摘をしている(『戦争と罪責』)。

いずれにせよ、戦争栄養失調症は、単なる栄養失調ではなく、戦争神経症の問題と確実に重なり合っている。

以上のように、さまざまな角度から戦病死の問題を見てきたが、戦死ではなく、餓死を中心にした戦病死が兵士の死の最大の原因であったことは間違いないだろう。