習い事は子どものため?それとも親のため?

――自分が母親にしてもらったことが、自分の子育てに影響する場面はありましたか?

さわ:長女が不登校になるまでは、母がかつて私にしてくれたように、いろいろな習い事をさせていました。

母の子育てを反面教師にすることもありましたが、それでも「自分がやってもらってよかったことは、子どもにもやらせたい」と思っていたんです。

――習い事は子どものためになるものだと思っていたんですね。

さわ:はい。でも一方で、「私がやらせたいだけなんじゃないか?」と、次第に違和感を覚えるようになっていきました。

ある日、嫌がる子どもをバレエの習い事に無理やり連れて行こうとしたとき、「これって、虐待かもしれない」と思ったんです。

――その違和感に気づいたあと、どうやって気持ちの整理をつけていったんですか?

さわ:「子どもがまたバレエをやりたくなれば、大人になってからやればいいし、バレエは見るだけでも楽しめる」と思えるようになりました。ようやく「子どもがやめたかったらやめてもいい」と決断ができたんです。

習い事はやめたらもったいないと続けがちですが、実は親の自己満足になっていることもあるんですよね。

基本スタンスは「子どもの好きにやればいい」

――現在の子育てスタイルは、どう変化されたのでしょうか?

さわ:今はもう、本当に「好きにやればいい」と思っています。不登校の長女は一日中ゲームをして過ごす日もありますし、朝も起きる日もあれば、起きてこない日もあります。でも、それでいいと思っているんですよね。

――「ちゃんと起きなさい」と言ったりしないんですか?

さわ:言わないですね。人は目的がないと起きられないものだと思うんです。ゲームの大会がある日は自分から起きてきますし、やりたいことがあれば自然と動ける。だったらそれで十分ですし、やりたくないことを無理にやらせても意味がないと思っています。

本人が「居心地のよさ」を感じられれば、自然と「自分らしさ」を取り戻していける

――家庭の中で「自分の居場所がある」と感じられることは、大切なんですね。

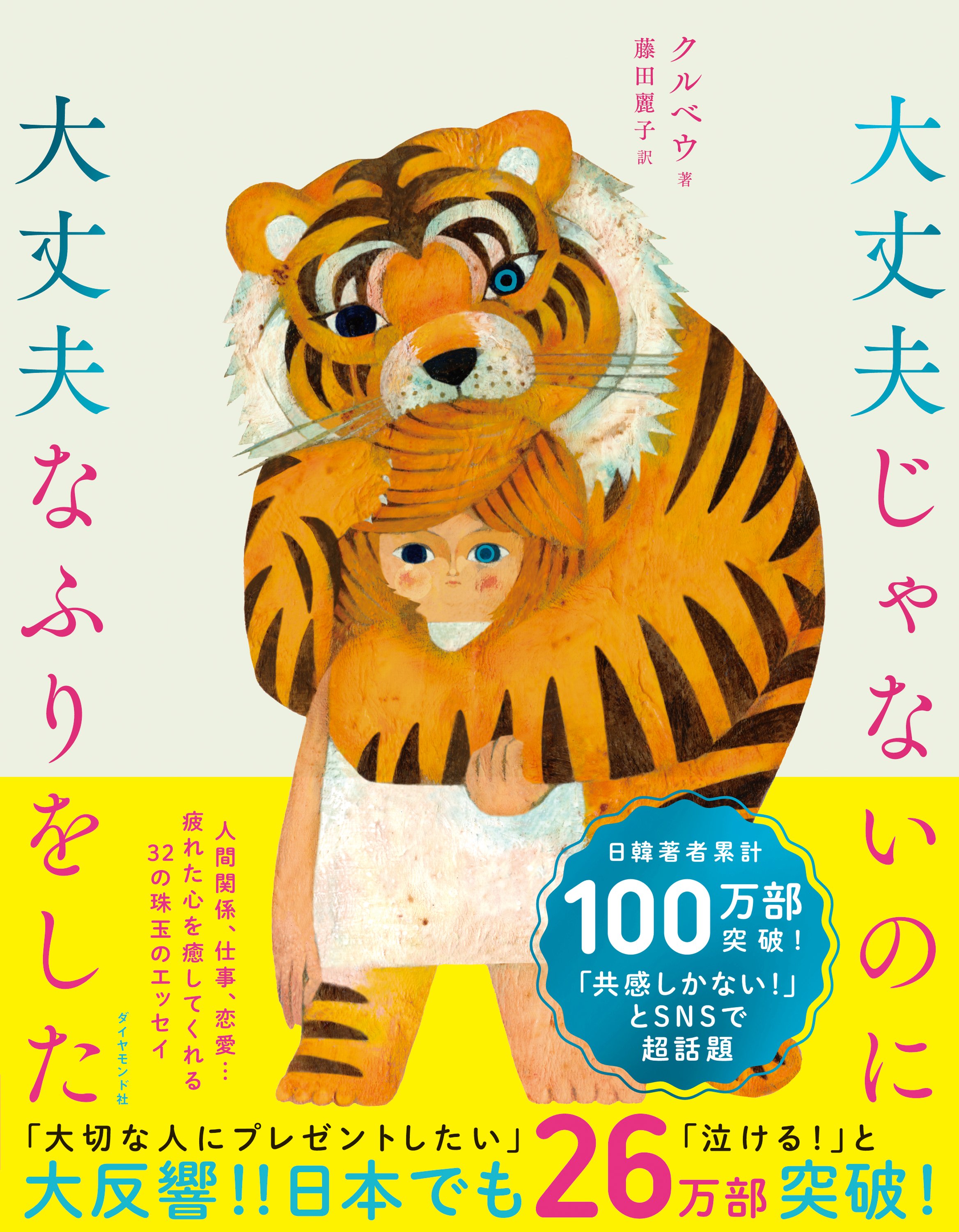

さわ:すごく大事だと思います。本書の「居心地がよくなければ、どんなに素敵なことをしても幸せにはなれない」(P.85)という一文には、子どもの育ちにも、大人の回復にも必要なことが詰まっていると思います。

――そうした「居心地のよさ」を、日常の中でどうやって子どもに伝えていくかは、難しさもありますよね。

さわ:そうですね。私は子どもに「ここにいていい」「何もできなくても大丈夫」という感覚を持ってほしいと思っていて、日常でもできるだけ本人のペースや判断を尊重しています。

先日も、娘がきなこを食べてむせたときに「お茶を飲んだら?」と言うと、「お茶を飲むタイミングぐらい自分で決めるわ」と返されて(笑)。自分の感覚で動けているんだなと、嬉しくなりました。

――自分のペースを尊重してくれる大人の存在は大切ですね。子どものころに、親や周囲の人からのプレッシャーの中で生きてきた人でも、大人になってから自分を愛し直すことはできますか?

さわ:誰にでもできると思います。大切なのは、自分に優しくすることと、好きをあきらめないこと。自分の居心地のよさを大切にしたり、「自分がどうありたいか」を大事にする積み重ねが、自分を取り戻す一歩になります。

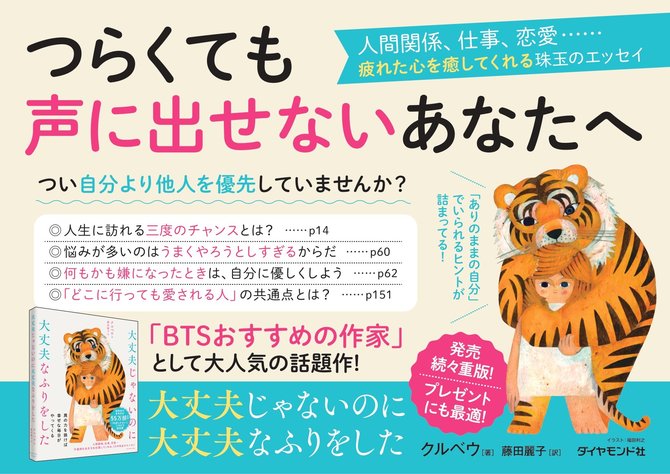

『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』にも、そんな「自分を大切にする視点」が随所にちりばめられています。読んでいるうちに、自分が本当はどうしたいのか、心の声に耳を傾けたくなると思いますよ。

(本稿は『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』に関する書き下ろし特別投稿です)

塩釜口こころクリニック(名古屋市)院長。児童精神科医。精神保健指定医、精神科専門医、公認心理師

1984年三重県生まれ。開業医の父と薬剤師の母のもとに育ち、南山中学校・高等学校女子部、藤田医科大学医学部卒業。勤務医時代はアルコール依存症など多くの患者と向き合う。発達ユニークな娘2人をシングルで育てる母でもあり、長女の不登校と発達障害の診断をきっかけに、「同じような悩みをもつ親子の支えになりたい」と2021年に塩釜口こころクリニックを開業。開業直後から予約が殺到し、現在も月に約400人の親子を診察。これまで延べ5万人以上の診療に携わる。患者やその保護者からは「同じ母親としての言葉に救われた」「子育てに希望が持てた」「先生に会うと安心する」「生きる勇気をもらえた」と涙を流す患者さんも多い。

YouTube「精神科医さわの幸せの処方箋」(登録者10万人超)、Voicyでの毎朝の音声配信も好評で、「子育てや生きるのがラクになった」と幅広い層に支持されている。

著書にベストセラー『子どもが本当に思っていること』『児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい「発達ユニークな子」が思っていること』(以上、日本実業出版社)、監修に『こどもアウトプット図鑑』(サンクチュアリ出版)がある。