【中国が爆伸び】日本を抜き20年で粗鋼8倍、中国鉄鋼業の急躍進

「経済とは、土地と資源の奪い合いである」

ロシアによるウクライナ侵攻、台湾有事、そしてトランプ大統領再選。激動する世界情勢を生き抜くヒントは「地理」にあります。地理とは、地形や気候といった自然環境を学ぶだけの学問ではありません。農業や工業、貿易、流通、人口、宗教、言語にいたるまで、現代世界の「ありとあらゆる分野」を学ぶ学問なのです。

本連載は、「地理」というレンズを通して、世界の「今」と「未来」を解説するものです。経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの地理講師の宮路秀作氏。「東大地理」「共通テスト地理探究」など、代ゼミで開講されるすべての地理講座を担当する「代ゼミの地理の顔」。近刊『経済は地理から学べ!【全面改訂版】』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

中国鉄鋼業の急躍進

中国は世界第4位の国土面積を持ち、鉱産資源の埋蔵量も豊富な国です。世界的にみて産出量が多いのは、鉄鉱石やボーキサイト、金、銀、銅、亜鉛、鉛、すずなどの金属資源、そして原油や石炭などのエネルギー資源です。

中国の経済成長は多くの人が知るところですが、順風満帆というわけでもなさそうです。「産業の米」といわれる鉄鋼の素、鉄鉱石に注目してみましょう。

鉄鋼業は製鉄部門、製鋼部門、圧延部門の総称です。製鉄部門は、「鉄鉱石」を溶かして「銑鉄」を製造します。製鋼部門は、「銑鉄」から炭素を取り除いて「鉄鋼」を製造します。この段階では加工する前なので「粗鋼」と呼ばれます。圧延部門は、「鉄鋼」を圧延して鋼板、鋼管などの「鋼材」に加工します。

中国は、国内の豊富な資源を活用して鉄鋼業が発達しました。

アンシャン(鞍山)、パオトウ(包頭)、ウーハン(武漢)は3大鉄鋼コンビナートとして知られています。これらはそれぞれ原料産地立地型として発展しました。

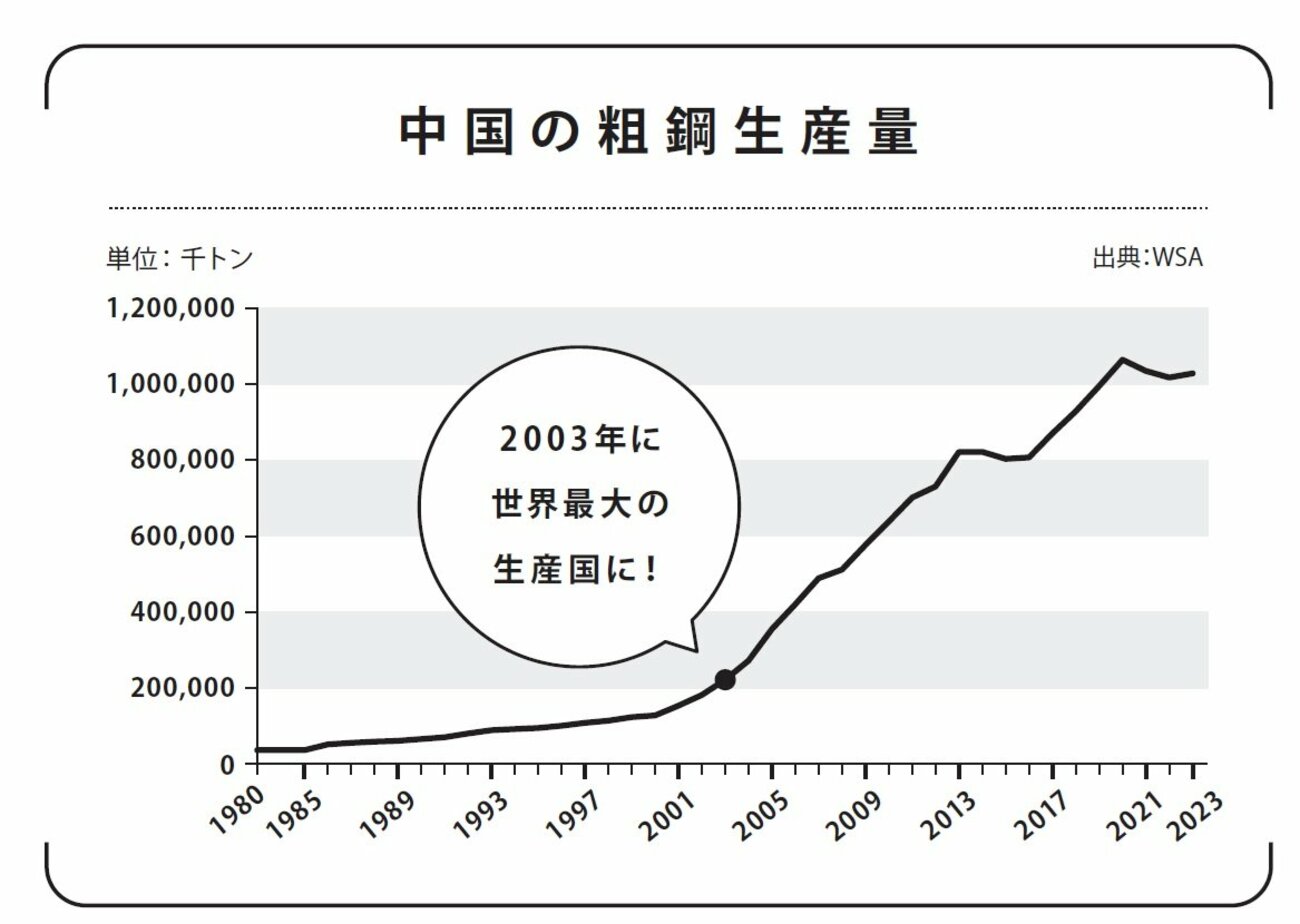

1970年代後半からは、海外資源に依存した港湾立地型の鉄鋼業が発展するようになりました。次のグラフ(中国の粗鋼生産量)を見てください。

出典:『経済は地理から学べ【全面改訂版】』

出典:『経済は地理から学べ【全面改訂版】』

中国の高度経済成長が見られた2000年代に粗鋼の生産量が増大し、2023年の粗鋼生産量は2000年比較で8.0倍になりました。2003年には日本を抜いて世界最大の粗鋼の生産国となっていました。

(本原稿は『経済は地理から学べ!【全面改訂版】』を一部抜粋・編集したものです)