大奥には約1000人の女性が暮らしていたというが、奥向長局絵図(おくむきながつぼねえず)、本丸大奥総地図、西丸向惣絵図(にしのまるむきそうえず)といった江戸時代に製作された大きな平面図で1000人の部屋割りが分かる。大奥には女中たちが個室で暮らしていたが、「西の丸」や「二の丸」には次期将軍の家族や没後の将軍一家が移り住むスイートルームのような居住区域もある。これらの細密な大平面図には驚いた。大奥の規模の大きさを実感できた。

全40図の大絵巻「千代田の大奥」

全場面展示が壮観

大奥は後宮であり、将軍の正室、側室、彼女たちに仕える女中たちが生活した空間である。1000人もいたのは、将軍家の血統を維持し、徳川幕府の権威と象徴と伝統を保守する重要な役割があったからだ。江戸時代の身分制度は厳格だったが、大奥の女性たちは芸術を継承、伝統文化を営みつつ、幕府の官僚制度に並行する政治的な階層構造を持ち、政治的な影響力もあったという。

幕末から明治時代の錦絵師・楊洲周延(ようしゅうちかのぶ1838~1912)が描いた全40図の大絵巻「千代田の大奥」(1894~96年出版)の全場面展示が壮観だ。大奥の日常や行事を描いた大規模なシリーズで、美しい印刷は、まさに眼福。明治時代に描かれ出版されたのは、幕藩体制下では大奥の生活や行事は非公開だったからだ。

『千代田の大奥』より「千代田大奥 御花見」楊洲周延筆 明治27年(1894) 東京国立博物館蔵 特別展「江戸☆大奥」会場写真

『千代田の大奥』より「千代田大奥 御花見」楊洲周延筆 明治27年(1894) 東京国立博物館蔵 特別展「江戸☆大奥」会場写真

大奥の組織(官僚機構)を絵図にした「奥奉公出世双六」も面白い。役職名と序列がわかるように双六の形式で描かれている。「万亭応賀作、歌川国定(三代豊国)筆」とクレジットされたこの作品によると、出発が最下部の「ふりはじめ」で、頂点は正室の「御台所」だが、なぜか「御台所」の文字はない。「上り」の文字と絵だけである。

「上り」と書いてあるのは嫡子を産んだ側室の「御部屋様」、職制の高位「老女」「中老」「御召使」の4コマだ。他の22コマは「御小姓」「御茶の間 」「御祐筆」「御守」「御中居」といった職位が描かれている。序列といっても直線的ではなく、複線的なのである。

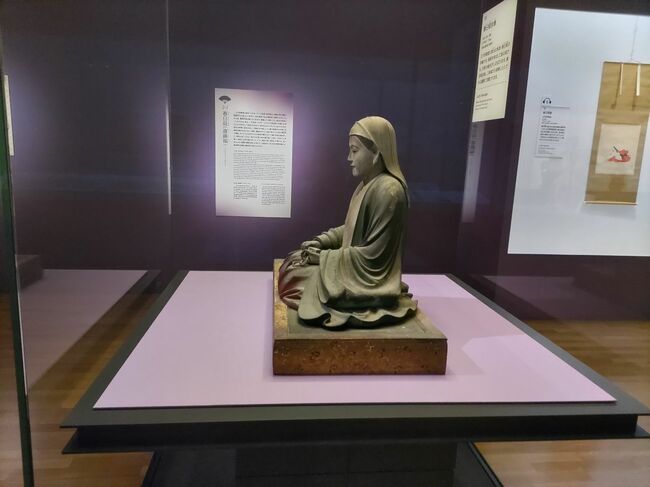

展示品の中で、肖像画ではなくて唯一、立体像が展示されているのが春日局(1579~1643)である。3代将軍徳川家光(1604~51)の乳母として知られ、双六に描かれている大奥の職制を整備し、幕政史で最大の権力をもった女性だ。その木造の座像が展示されていて威光を伝えている。この「春日局座像」は17世紀の作品で、作者は不明、京都の麟祥院に所蔵されている。品格のある静かなたたずまいの肖像だった。

木彫の春日局座像(京都・麟祥院所蔵) Photo by Kenichi Tsuboi

木彫の春日局座像(京都・麟祥院所蔵) Photo by Kenichi Tsuboi

後編、『特別展「江戸☆大奥」が面白い!謎の後宮「大奥」の実像を解明【