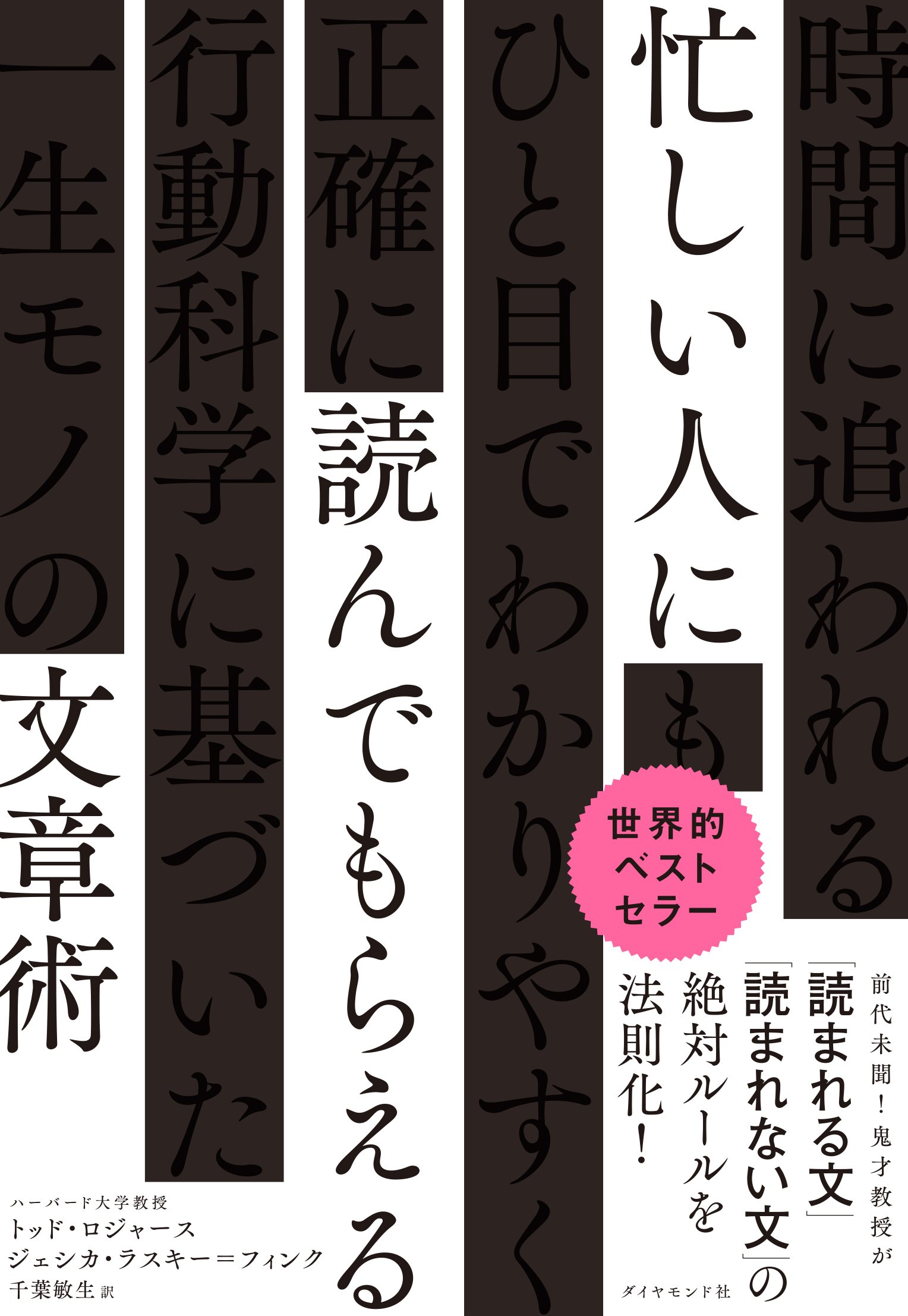

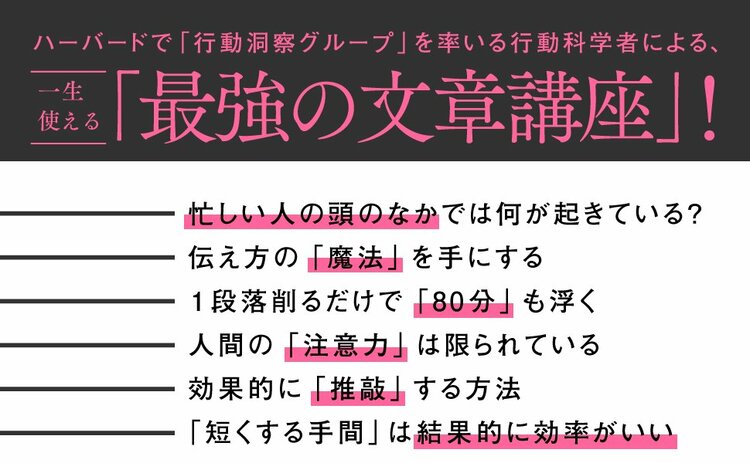

ハーバード大学教授であり、ハーバード行動洞察グループ(BIG)のディレクターを務める行動科学者トッド・ロジャース。行動科学で人を動かす方法を研究してきた彼が、「読まれる文章」「読まれない文章」の原理を突き詰め、科学的に正しい文章術として体系化したのが『忙しい人に読んでもらえる文章術』(トッド・ロジャース、ジェシカ・ラスキー=フィンク著、千葉敏生訳)だ。本稿では、同書の内容に触れながら、「自分のことしか考えていない人」の特徴を紹介する。(ダイヤモンド社書籍編集局 三浦岳)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

相手の状況に無頓着な人

どんな職場やグループにも、「相手の都合にはまったく無頓着で、自分の話を延々とする人」がいる。

筆者も過去の職場で、そういう人を何度か目にしたことがある。

ある人は、つかまってしまうと最低でも30分は離してくれない。話もしばらくするとループし始めて、ポイントがよくわからない。こちらも「用事があるんで……」などとスパッと切れればいいのだが、うまくそのタイミングをつかめない。

こういう人の特徴がわかりやすく出るのがメールだ。

こういう人のメールはたいてい長い。背景説明から入り、脇道にそれ、やっと本題にたどり着いたと思ったら、結論がない。肝心の趣旨が長文に溶け込み、読み手は行間から必死に拾い出さなければならない。

根底にあるのは、相手の立場や時間に対する想像力の欠如ではないだろうか。

自分の頭の中をそのまま書き散らしたり、思いつくまま話したりするのは、「あなたの時間を軽く扱っている」という無言のメッセージに等しい。

ハーバード大学で行動洞察グループを率いる行動科学者トッド・ロジャースが、認知心理学から行動経済学や心理学まで、さまざまな研究成果を総合して書いた『忙しい人に読んでもらえる文章術』には、こんな指摘がある。

私たちが最近実施したこの話題に関するイベントで、ある参加者がこんな感想を書いた。

「今日の労働環境では、長ったらしいメールを送るのは読み手に対して失礼だと思う」

メッセージが長ければ長いほど、読み手の負担は重くなる。

たとえば、あなたが1日120件のメールを受け取るとしよう(多くの人がそうだ)。そのすべての長さが3段落だったら? すべてを読むのに1日4時間かかる。――『忙しい人に読んでもらえる文章術』より

相手がその日抱えている予定や締め切りを思えば、冗長な文章や会話がどれほど迷惑かは想像できるはずだ。

コントロールできるのは、自分の行動

もちろん、そんな相手を変えることは容易ではない。

すぐにできるのは、彼らを反面教師にして、自分のコミュニケーションを変えることだ。

『忙しい人に読んでもらえる文章術』には、膨大な研究から抽出した6つの原則が書かれている。

「少ないほどよい」「読みやすくする」「見やすくする」「書式を生かす」「読むべき理由を示す」「行動しやすくする」の6つだ。

これらがうまくできているのが、科学的な観点での「効果的な文章」だと著者は言う。そして、効果的な文章を書く能力は、現代において非常に重要なスキルだと説く。

「時間を奪う人」ではなく、「時間を与える人」になる

「自分のことしか考えていない人」は、まわりからの信頼を少しずつ失っていく。

逆に、相手の時間を尊重し、必要な情報を短時間で伝えられる人は、「あの人は話が早い」「一緒に仕事がしやすい」と重宝される。

私たちが目指すべきは、相手を疲弊させる人ではなく、相手の時間を節約し、負担を軽くしてあげられる人なのだ。

(本原稿は、トッド・ロジャース、ジェシカ・ラスキー=フィンク著『忙しい人に読んでもらえる文章術』〈千葉敏生訳〉に関連した書き下ろし記事です)