危機に弱いリーダーと強いリーダー…その決定的な違いとは?

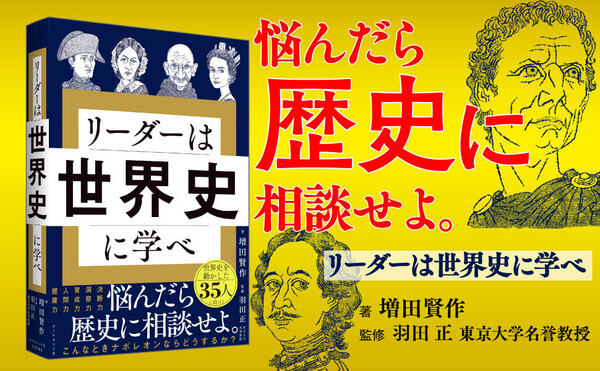

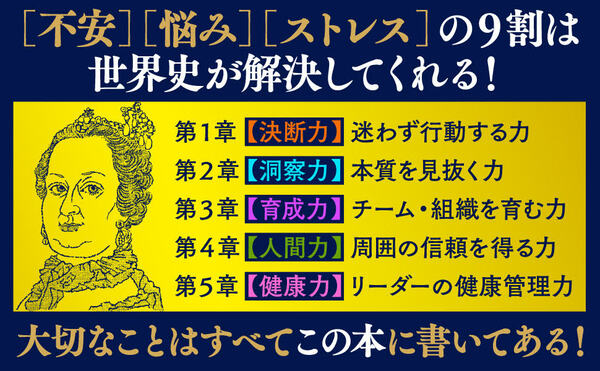

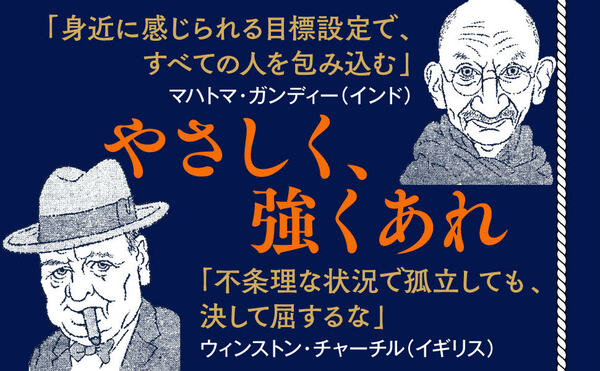

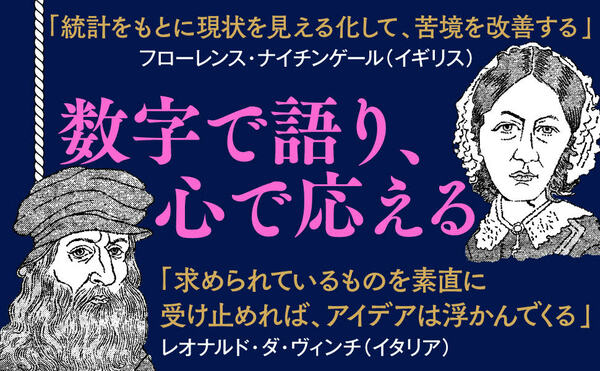

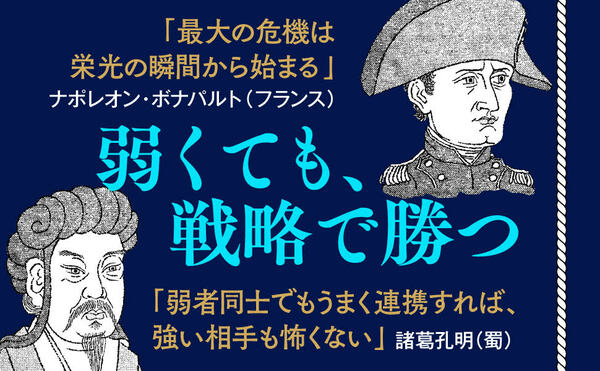

【悩んだら歴史に相談せよ!】好評を博した『リーダーは日本史に学べ』(ダイヤモンド社)の著者で、歴史に精通した経営コンサルタントが、今度は舞台を世界へと広げた。新刊『リーダーは世界史に学べ』(ダイヤモンド社)では、チャーチル、ナポレオン、ガンディー、孔明、ダ・ヴィンチなど、世界史に名を刻む35人の言葉を手がかりに、現代のビジネスリーダーが身につけるべき「決断力」「洞察力」「育成力」「人間力」「健康力」と5つの力を磨く方法を解説。監修は、世界史研究の第一人者である東京大学・羽田 正名誉教授。最新の「グローバル・ヒストリー」の視点を踏まえ、従来の枠にとらわれないリーダー像を提示する。どのエピソードも数分で読める構成ながら、「正論が通じない相手への対応法」「部下の才能を見抜き、育てる術」「孤立したときに持つべき覚悟」など、現場で直面する課題に直結する解決策が満載。まるで歴史上の偉人たちが直接語りかけてくるかのような実用性と説得力にあふれた“リーダーのための知恵の宝庫”だ。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

激動の時代に現れた英雄

歴史に学ぶ、危機を乗り越えるリーダーの条件

ムスタファ・ケマルの戦いには、単なる軍事的勝利を超えた「組織変革」と「リーダーシップ」の真髄が詰まっています。

彼がトルコの独立と再建を成し遂げた背景には、次の3つの要因があったと考えられます。

まず「誰と戦うか」を決める。戦略より人が先

① 同じ方向を向く、規律ある組織を築いた

最大の懸案は、指揮系統も思想もバラバラな非正規軍の存在でした。ムスタファ・ケマルはこれを冷静に分析し、「思想が異なる指導者は注意深く遠ざけ、指揮系統を一本化する」という非情ともいえる決断を下します。

そして、規律ある正規軍への再編に成功しました。これは、企業経営で語られる「まずバスに適切な人を乗せ、不適切な人を降ろす」(『ビジョナリーカンパニー2』〈ジム・コリンズ著・山岡洋一訳、日経BP〉)という組織論にも通じます。戦略以前に、「誰と一緒に戦うか」が成否を分けるのです。

有事のスピード決断を可能にする「権限集中」

② 非常時には、リーダーに権限を集中させた

サカリヤ川の戦いを前に、ムスタファ・ケマルは議会から総司令官に任命され、軍事・政治の全権を一手に握ります。これは、彼が緻密な戦略を迅速に実行に移すための基盤となりました。

たとえば、ギリシャ軍を内陸に引き込んで補給線を断つなど、大胆な戦術はこの「単一指揮体制」があってこそ可能だったのです。

ただし、権力の集中は諸刃の剣でもあります。平時においては、牽制のないリーダーシップは暴走や硬直を招きかねません。非常時と平時で「組織に適したガバナンスのあり方」を見極める視点が、現代にも求められています。

リーダーは最前線に。現場が生む絶対的な信頼

③ リーダー自身が現場に立ち、声をかけ、指揮した

最後の決戦では、ムスタファ・ケマル自身が陣頭指揮を執りました。危機のときほど、リーダーが「現場」に降りてきてメンバーと同じ空気を吸う――この姿勢は、兵士たちに勇気を与え、指揮命令に対する信頼度を格段に高めます。

現代のビジネスや組織運営でも、困難な局面において「トップが本気で関わっているかどうか」は、メンバーの士気と成果に直結します。

リーダーが現場を知り、現場と動くことの意味は、時代を超えて変わりません。

※本稿は『リーダーは世界史に学べ』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。