【悲劇の教訓】なぜ英国はヒトラーを止められなかったのか? 現代の経営者が陥る「危険な楽観論」

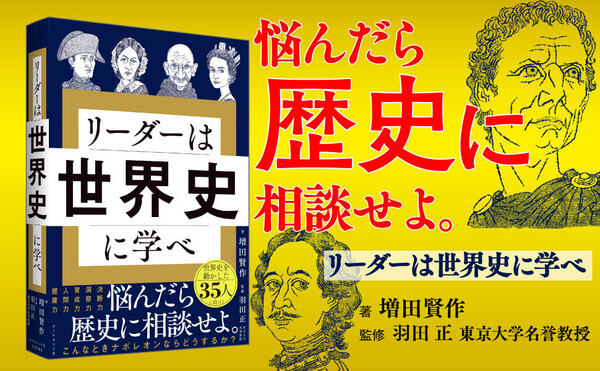

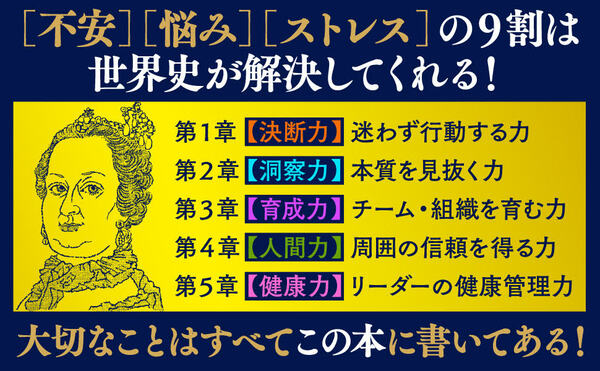

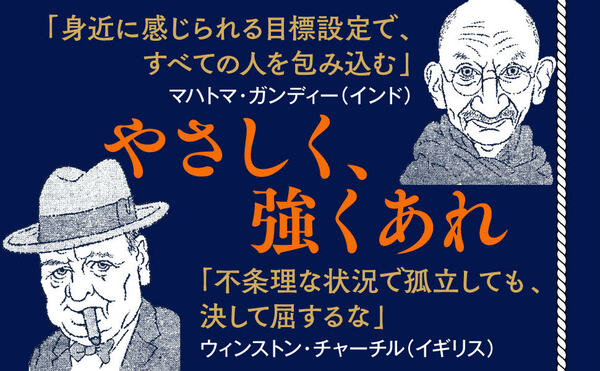

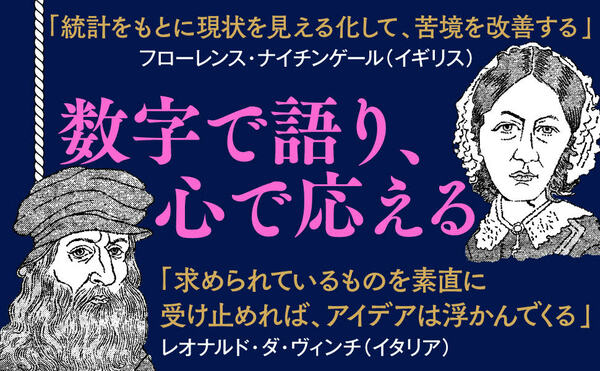

【悩んだら歴史に相談せよ!】好評を博した『リーダーは日本史に学べ』(ダイヤモンド社)の著者で、歴史に精通した経営コンサルタントが、今度は舞台を世界へと広げた。新刊『リーダーは世界史に学べ』(ダイヤモンド社)では、チャーチル、ナポレオン、ガンディー、孔明、ダ・ヴィンチなど、世界史に名を刻む35人の言葉を手がかりに、現代のビジネスリーダーが身につけるべき「決断力」「洞察力」「育成力」「人間力」「健康力」と5つの力を磨く方法を解説。監修は、世界史研究の第一人者である東京大学・羽田 正名誉教授。最新の「グローバル・ヒストリー」の視点を踏まえ、従来の枠にとらわれないリーダー像を提示する。どのエピソードも数分で読める構成ながら、「正論が通じない相手への対応法」「部下の才能を見抜き、育てる術」「孤立したときに持つべき覚悟」など、現場で直面する課題に直結する解決策が満載。まるで歴史上の偉人たちが直接語りかけてくるかのような実用性と説得力にあふれた“リーダーのための知恵の宝庫”だ。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

栄光と挫折、そして不屈のリーダーシップ

忍び寄るナチスの脅威

1938年、ナチス・ドイツの次なる標的は、チェコスロバキアのズデーテン地方でした。

平和への苦渋の選択「ミュンヘン会談」

この危機を前に、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアの4か国は外交による解決を図るため「ミュンヘン会談」を開催。

当時のイギリス首相ネヴィル・チェンバレンは、何よりも戦争回避を優先し、ドイツによるズデーテン地方の併合を容認する決断を下します。

孤高の警告者、チャーチル

この譲歩に対して、ウィンストン・チャーチルは激しく反発しました。

彼は一貫してヒトラーの野望を見抜いており、この「宥和政策」がさらなる侵略を招くと警告していたのです。

予言された国家の終焉

同年10月、チャーチルは下院で次のように述べています。

「すべては終わった。チェコスロバキアは無言で悲しみに沈み、見捨てられて分割されて、暗黒の中へと消えていく。今後、チェコスロバキアという国家は独立した存在として維持できないだろう。数年、いやわずか数か月のうちに、チェコスロバキアはナチス体制にのみ込まれるだろう」

そして世界は戦火に包まれた

この懸念は、まもなく現実のものとなります。

1939年、ヒトラーはミュンヘン合意をほごにし、チェコスロバキア全土を併合。さらに同年8月には、ドイツとソ連が電撃的に独ソ不可侵条約を結び、両国は共同でポーランドへ侵攻。

ついに、イギリスとフランスはドイツに宣戦布告し、第二次世界大戦が始まったのです。

リーダーが見過ごす「対岸の火事」の危うさ

この歴史の転換点は、単なる過去の出来事として片付けられるものではありません。むしろ、現代のビジネスリーダーにとって、示唆に富んだケーススタディと言えるでしょう。

チェンバレンが犯した過ちは、希望的観測にすがり、目の前の脅威から目を逸らしたことにあります。

彼は「平和」という短期的な利益を守るために、ヒトラーの本質を見ようとせず、結果として自国を史上最悪の戦争へと導きました。

これは、市場の破壊的変化や競合の台頭という「脅威」に対し、「まだ大丈夫だろう」「話し合えばわかる」と楽観視し、抜本的な改革を先送りする経営判断と驚くほど似ています。

リーダーが耳心地の良い報告ばかりを求め、都合の悪いデータや未来のリスクを軽視する時、組織は静かに衰退へと向かうのです。

「チャーチル」の声を、組織の力に変える

一方で、孤立を恐れずに警鐘を鳴らし続けたチャーチルの存在は、組織における「異見」の重要性を教えてくれます。

多くの企業では、同調圧力が働き、経営陣に対して「ノー」と言える人材は敬遠されがちです。

しかし、本当に価値があるのは、大多数が楽観論に流れる中で、一人冷静にリスクを分析し、耳の痛い真実を語れる人物ではないでしょうか。

優れたリーダーは、自らの判断に疑問を投げかける「組織内のチャーチル」を意図的に育て、その声に真摯に耳を傾けます。

自社の常識を疑い、最悪のシナリオを想定し、健全な危機感を組織全体で共有する文化こそが、不確実な時代を生き抜くための羅針盤となるのです。

決断が未来を創る-歴史からの問い

ミュンヘン会談の教訓は、現代の我々に鋭く問いかけます。「目先の安寧と引き換えに、未来の大きなリスクを容認していないか?」と。

短期的なコスト削減や株主への配慮が、長期的な成長を支える研究開発や人材への投資を妨げているかもしれません。

歴史は、リーダーの決断がいかに重大な結果を招くかを克明に記録しています。

チェンバレンのように一時的な平和に安住するのか、それともチャーチルのように困難な道を選んででも未来への礎を築くのか。その選択の先にしか、組織の持続的な繁栄はあり得ないのです。

※本稿は『リーダーは世界史に学べ』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。