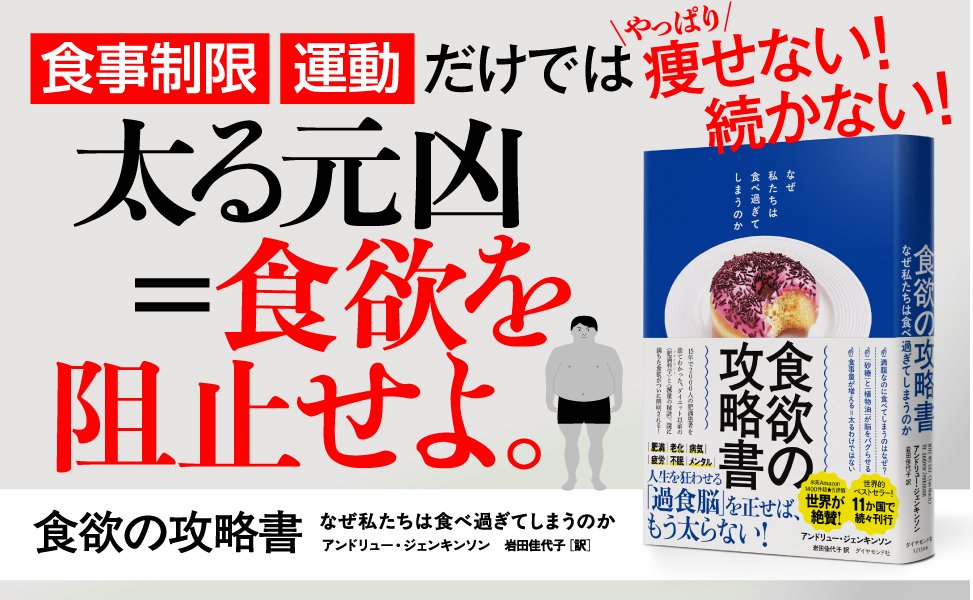

運動しても痩せない。食事制限は続かない。減量に必要なのは「食欲」を管理することだった――。肥満大国・米英で「ダイエットの幻想を暴く一冊」「食べ過ぎの本当の理由がわかった!」と称賛されているのが『食欲の攻略書 なぜ私たちは食べ過ぎてしまうのか』(アンドリュー・ジェンキンソン著、岩田佳代子訳)だ。

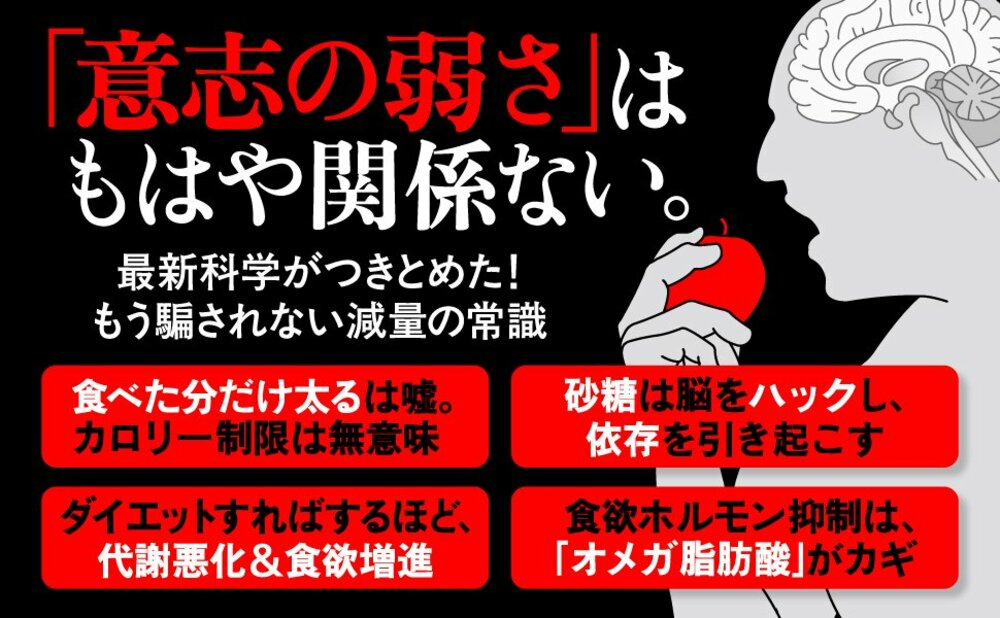

著者は2000人以上の肥満患者を診てきた、食道や胃の世界的権威にして減量手術の名医。肥満は単なるカロリー計算や意志の問題ではなく、摂食行動、代謝、ホルモン、遺伝、歴史、料理といった多面的な要因が「食べ過ぎ」につながると説く。私たちが知らず知らずのうちに太ってしまう背景には、体の精緻なメカニズムが複雑に絡み合っているのだ。今回は「脂肪の機能」について、特別に抜粋してお届けする。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

脂肪に備えられたレプチンとは?

レプチンは、脂肪細胞から分泌される。何らかのシグナルに反応して分泌されるわけではなく、ただ分泌される。

つまり、脂肪が増えれば増えるほど、血中のレプチンも増える。レプチンは、我々がどれくらいの脂肪を貯蔵しているかを視床下部に伝えるシグナルだ。車の燃料計は、あとどれくらい走れるか、燃料タンクにどの程度ガソリンが残っているかを教えてくれるが、レプチンもそれと似ている。

脂肪がメッセンジャーホルモンのレプチンを生成するという発見のおかげで、エネルギー消費に対して働く負のフィードバックシステム(変化が起こったときに、その変化を打ち消すように働く仕組み)が存在し、それはおそらく、水分調節に対して働く負のフィードバックシステムに酷似しているであろうことがわかった。

脂肪の貯蔵量が食欲に作用するしくみ

脂肪から発せられるシグナルはレプチンを経由して視床下部に届き、そこで、エネルギーの摂取と消費をコントロールする、空腹と代謝の二つのスイッチに作用する。

レプチンの作用はこうだ。一定期間過食をすると、脂肪の量が増える。レプチンは脂肪細胞で生成され、直接血流に乗っていく。

(脳内で体重をコントロールする司令塔である)視床下部はレプチンのメッセージを受け取ると、エネルギー貯蔵量はすでに十分だから、もうこれ以上は不要だと判断する。

そして食欲を抑制し、(エネルギーの摂取量を減らす)満腹感と(エネルギー燃焼量を増やす)代謝率を上げる。この二つの要因の働きにより、あらかじめ決められた範囲内で体重が維持される。

脂肪がむやみに減ることも許さない!?

体重が激変しにくい理由

レプチンはまた、体重減少の抑制にも大いに力を発揮する。

ダイエット(や飢餓/病気)で体重が減ると、使える脂肪が減ってしまう。当然血中を流れるレプチンの量も減少する。

それを察知した視床下部は、それ以上のエネルギー減少を阻止するために作用し、食欲を増進させ、(エネルギー摂取量を増やすために)満腹感を抑制し、(エネルギー消費量を減らすために)安静時代謝を低下させる。

こうした作用により、体重減少は緩やかになるか、そこで止まる。そして再びしっかりと食べ物を摂取できるようになると、体重は戻ってくる。

多くの人が、何年、何十年にもわたって、ダイエットをしたりカロリーを計算したりすることなく、苦もなく体重をコントロールできているのも、このシステムで説明がつくだろう。

(本稿は、『食欲の攻略書 なぜ私たちは食べ過ぎてしまうのか』を一部抜粋・編集したものです)

肥満外科医

名門ユニバーシティ・カレッジ病院の肥満(減量)外科および一般外科医、コンサルタント。サウサンプトン大学医学部を卒業後、イングランド王立外科医師会のフェローシップに参加。腹腔鏡手術の外科学修士課程を修了し、ホーマートン大学病院にてロンドンで最も予約の取れない肥満治療病棟の設立に貢献した。前腸(食道と胃)に関する世界的権威としても知られ、2000年以来、100以上の科学論文を発表。現在はNHS(国民保健サービス)に従事しながら、ロンドンクリニックとウェリントン私立病院の肥満外科部門の責任者を務める。