写真はイメージです Photo:PIXTA

写真はイメージです Photo:PIXTA

私たちの医療費に直結する薬の値段は、どのように決められているのか?薬価基準制度による毎年の薬価改定は、医薬分業を促進し、薬価差益を縮小させる一方で、ジェネリック医薬品の普及という新たな課題も生んでいる。医療費抑制と新薬開発促進、そして安全な薬の安定供給をバランス良く実現するため、薬価制度の今後のあり方を考える。※本稿は、林 行成『知っておきたい医療リテラシー 日本の医療の効率と公平を問う』(日本評論社)の一部を抜粋・編集したものです。

薬が患者に届くまでの流通は

製薬会社→医薬品卸→医療機関

薬のいちばんだいじな制度である薬価基準制度とは、保険での薬の値段である薬価を決める制度です。薬価は、まず新薬に対して価格が設定され、その後基本的には毎年見直されます。この薬価の見直しのことを、薬価改定と呼びます。ここでは、薬価改定ルールについてのみ、取り上げたいと思います。

まずその前に、薬が患者に届くまでの流れ(これを「流通」といいます)について説明しましょう。

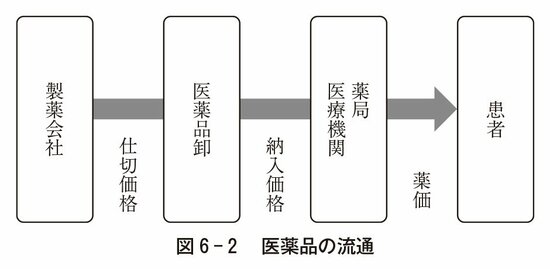

実際に私たちが患者として薬を受け取るのは、病院や診療所といった医療機関や薬局になりますが、その薬を製造しているのは、製薬会社です。そして多くの医薬品では、製薬会社が医療機関に販売することはなく、医薬品卸と呼ばれる流通会社が製薬会社から薬を買い付け、医療機関に販売しています。つまり、医薬品の流れは図6-2のようなイメージになります。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示