Photo:SANKEI

Photo:SANKEI

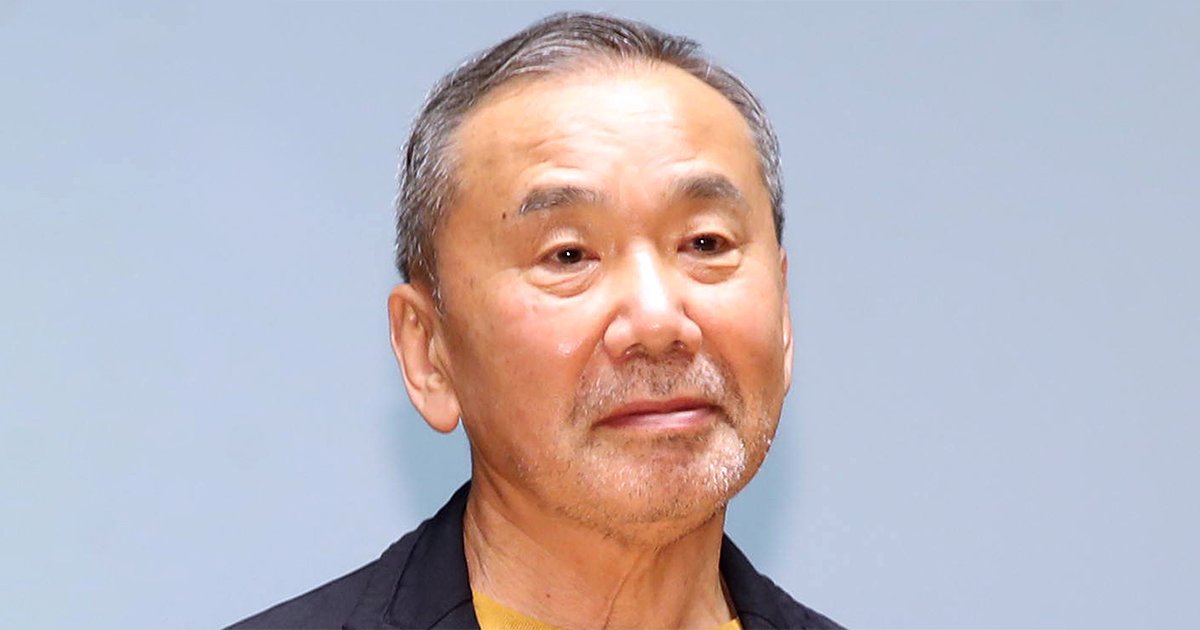

小説やアニメには、関西弁を話すキャラクターがしばしば登場する。突如として物語に現れ、展開を左右する“キーパーソン”的存在となることも多い。だが、関西出身の作家・村上春樹は、自身の作品で関西弁をあまり使わないことで知られている。彼が地元の言葉を避ける理由と共に関西弁が作品に与える影響を考察する。※本稿は、金水 敏『大阪ことばの謎』(SBクリエイティブ)の一部を抜粋・編集したものです。

「大阪人はお金の話が好き」という

県民性のイメージは全国共通

村上春樹の小説『海辺のカフカ』(新潮社 2002)で次のようなシーンがある。

香川県郊外にある「甲村記念図書館」という小さな私設図書館の館内ツアーに、大阪からやってきた中年の夫婦が参加していた。館長の佐伯さんが、かつて館を訪れた種田山頭火の句や書を、当時の当主が彼を「ただのほらふきの乞食坊主」と思ってほとんど捨ててしまったことを話したとき、夫婦は次のような反応をした。

「そら、もったいないことしましたな」と大阪から来た奥さんが本当に惜しそうに言った。「山頭火、今やったらもうえらいお値打ちですのにねえ」

「おっしゃるとおりですね。でも当時の山頭火はまったく無名の存在でしたから、やむを得ないことかもしれません。あとになってみないとわからないこともたくさんあります」と佐伯さんはにこやかに言った。

「ほんまに、ほんまに」と夫は相づちを打った。

(村上春樹『海辺のカフカ』上巻)

この作品は偶数章と奇数章で内容が分かれていて、奇数章は多くの部分が舞台を香川県としている。しかし、香川県在住の登場人物たちは方言を一切使わない。ところがこの部分では、わざわざ大阪からやってきたという中年夫婦を登場させ、大阪方言らしいことばを使わせている。