なぜ「大阪」なのだろうか。東京や、京都や広島ではいけないのか。それは、2人が、何についてどのように反応しているかということと関係がありそうだ。将来、価値が出ることを予想せず、種田山頭火の句や書が廃棄されてしまったことに対して、芸術作品が失われたということではなく、「えらいお値打ち」の作品が捨てられて「もったいないことした」と妻は惜しがっているのである。夫も「ほんまに、ほんまに」と同調している。

つまり芸術的作品を金銭的な価値の観点から評価している人たちが「大阪からやってきた中年の夫婦」であるということを示し、読者に「ああ、やっぱり大阪の人だからお金の話が好きなんだな」という共感を誘っているのである。

ちなみにこの小説の英訳版では、この台詞が特に大阪弁であるということは示さず、また特別な翻訳もしていない。それはそうだろう。英語圏の読者には、大阪人のステレオタイプが共有されていることを期待することはできないので、特別な翻訳をしても変に目立つだけであり、逆効果になると思われる。

関西弁をあえて使わない

村上春樹のこだわり

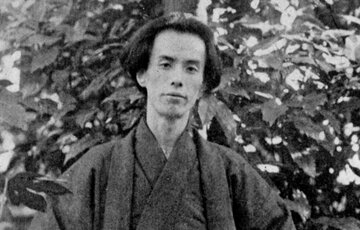

村上春樹は、1949年京都市生まれ、阪神間の西宮、芦屋で育ち、神戸高校に通った生粋の関西人である。

しかし、彼の小説作品には関西方言はあまり目立たない。関西出身の作家には、関西弁を積極的に作品に使い、それをいわば「売り」にしているケースが少なからず見られる。

織田作之助、山崎豊子、今東光、野坂昭如、田辺聖子等、いくらでも思い浮かべられるが、村上春樹はその類型には当てはまらないだろう。

それどころか、彼の処女小説「風の歌を聴け」(講談社 1979)は、その舞台が芦屋(阪神間の都市)であるにもかかわらず(作品では「街」とだけ書かれているが)、登場人物は主人公の「僕」以下、一切関西弁を話さず、むしろ翻訳小説のような話し方をしているのである。

私は、この作品の舞台のモデルが芦屋であったことをつい最近知って、ひどく驚いた。後年、「アイロンのある風景」(『レキシントンの幽霊』所収 文藝春秋 1996)「イエスタデイ」(『東京奇譚集』所収 新潮社 2005)等、関西弁を積極的に用いた印象深い作品も書いてはいるが、村上春樹は「関西人作家」という売り方をしているとは言えない。