作家としての個性にひもづく

関西へのアンビバレントな感情

大阪弁・関西弁を駆使する関西出身の作家たちは、いわば自らの分身としてそれらのキャラクターを造形しているという側面がある(ただし分身と言っても、正確なコピーという意味ではなく、作者に内在する人格の一面を取り出したもの、ぐらいの意味あいである)。

作家・村上春樹は、先に述べたように阪神間の出身であり、紛れもなく関西人としてのキャラクターを内在させているはずではある。しかし彼は、日本の古典の学習を押しつけてくる父親と不和になり、知人の自死も経験したらしく、深い心の傷をおって東京の早稲田大学に進学し、二度と関西に住むことはなかった。

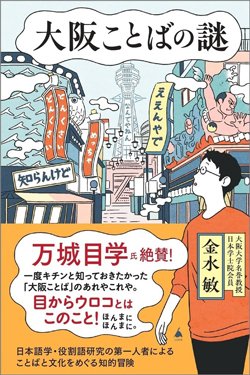

『大阪ことばの謎』(金水 敏 SB新書、SBクリエイティブ)

『大阪ことばの謎』(金水 敏 SB新書、SBクリエイティブ)

そのような故郷としての関西に対するアンビバレントな感情が、作品から関西的なテイストを排除させた可能性がある。しかし1995年の阪神淡路大震災を契機に、父や関西との向き合い方が変わってきたのか、彼の小説に関西弁がちらほらと見られるようになる(『日本語学』第20巻第9号所収 金水敏著「村上春樹と関西方言について」明治書院 2001)。

本文の最初に引いた、『海辺のカフカ』の大阪の中年夫婦は、大阪的なキャラクターを揶揄するような形で描かれていたが、「アイロンのある風景」「アフターダーク」(講談社 2004)等では、関西を捨てた人物に関西弁を使わせたり、「イエスタデイ」では、作者とまったく逆に、東京人でありながら東京語を捨ててディープな大阪弁を使う木樽という人物を作り出した。

村上春樹にとって関西弁は、単にキャラを作り出すための手段というよりは、自分自身の深層心理に降りていくための一つの命綱として、隠していたアイデンティティーの拠り所として向き合っているように感じられる。