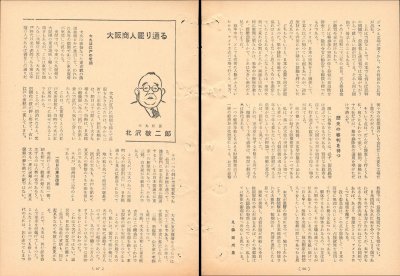

関西を地盤とする百貨店、大丸が東京駅に進出したのは1954年10月20日で、東京駅八重洲口の駅ビルに誕生した。開店初日は20万人が訪れる盛況ぶりだったという。その直後に発行された1954年12月3日付の「ダイヤモンド」臨時増刊号で、当時の社長である北沢敬二郎(1889年5月28日~1970年10月25日)が、東京駅進出に関して手記を寄せている。

大丸は、1717年に京都で開業した呉服店「大文字屋」が始まりとされる。創業から矢継ぎ早に大坂(1726年)、名古屋(1728年)、江戸(1743年)と店を開き、全国展開を果たした。

ところが旅籠町(現在の日本橋堀留町、日本橋大伝馬町付近)にあった江戸店(えどだな)は、江戸から明治にかけて東京の繁華街が様変わりするのにつれ、立地の限界から1910年に閉店を余儀なくされる。代わって関東大震災後の1923年に丸ノ内ビルヂング(丸ビル)に進出するが、オフィス街とあってこれも商業的には失敗に終わった。そうした経緯があっての、悲願の「東京復帰」であったと、北沢は説明する。

北沢自身は元々百貨店マンではなく、住友総本店で住友電線支配人、住友倉庫専務、住友生命保険専務などを歴任した実業家だ。戦後の財閥解体と公職追放で表舞台から離れていたが、その後、大丸の顧問となり、1950年に当時の里見純吉社長に請われて、3代目社長に就任していた。北沢は社長就任以前から、関西企業の発展のためには東京進出しかないとの持論を掲げていた。そんな折、東京駅八重洲口に、国鉄と民間企業が共同で商業施設を備えた駅ビル(民衆駅)を建設するという計画を知る。そこに名乗りを上げ、建設費の拠出も請け負いつつ、大丸の入居を決めたのだった。

それから50年以上を経て、大丸東京店は2007年、東京駅の再整備に伴い、新たに建設された超高層ビル「グラントウキョウ ノースタワー」に移転、再オープンを果たした。(敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)

大丸は、1717年に京都で開業した呉服店「大文字屋」が始まりとされる。創業から矢継ぎ早に大坂(1726年)、名古屋(1728年)、江戸(1743年)と店を開き、全国展開を果たした。

ところが旅籠町(現在の日本橋堀留町、日本橋大伝馬町付近)にあった江戸店(えどだな)は、江戸から明治にかけて東京の繁華街が様変わりするのにつれ、立地の限界から1910年に閉店を余儀なくされる。代わって関東大震災後の1923年に丸ノ内ビルヂング(丸ビル)に進出するが、オフィス街とあってこれも商業的には失敗に終わった。そうした経緯があっての、悲願の「東京復帰」であったと、北沢は説明する。

北沢自身は元々百貨店マンではなく、住友総本店で住友電線支配人、住友倉庫専務、住友生命保険専務などを歴任した実業家だ。戦後の財閥解体と公職追放で表舞台から離れていたが、その後、大丸の顧問となり、1950年に当時の里見純吉社長に請われて、3代目社長に就任していた。北沢は社長就任以前から、関西企業の発展のためには東京進出しかないとの持論を掲げていた。そんな折、東京駅八重洲口に、国鉄と民間企業が共同で商業施設を備えた駅ビル(民衆駅)を建設するという計画を知る。そこに名乗りを上げ、建設費の拠出も請け負いつつ、大丸の入居を決めたのだった。

それから50年以上を経て、大丸東京店は2007年、東京駅の再整備に伴い、新たに建設された超高層ビル「グラントウキョウ ノースタワー」に移転、再オープンを果たした。(敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)

大丸は江戸の老舗

多年の宿願だった東京復帰

大丸は新装なった東京駅の鉄道会館ビルに進出して、われわれ多年の宿願であった東京復帰が実現したわけである。

1954年12月3日臨時増刊号より

1954年12月3日臨時増刊号より

世間では、 今度の大丸復帰を大阪陣の東京攻略と称している向きもあるが、これは事実を知らない曲解だと思う。大丸が江戸時代以来の老舗であることは年輩の人であれば御存じの通りだ。

大丸が江戸に店舗を構えて呉服を商ったのは、今から212年前のこと、徳川末期に間口36間という大きな構えであった。当時は、日本橋の越後屋(今の三越) 、白木屋と並んで江戸の人気を3分していたものだ。

これは、広重描くところの江戸名所図絵に、当時の大丸が江戸名所の一つに載せてあることでも分かる。

ところが、明治になると、文明開化の波が押し寄せて、古い江戸の面貌が一変してしまった。

その一つの例が市街電車である。品川から日本橋を通って、浅草雷門に至る市街電車が開通すると、いまの日本橋通りが東京一の繁華街になった。それで三越、白木屋が大繁昌したのである。

ところが、大丸のあった旅籠町(現在の日本橋堀留町、日本橋大伝馬町付近)は、日本橋通りから見れば裏通りになってしまった。

地の利を失って商売が繁盛するわけがない。

さすがの大丸も、大戸を閉めて東京人の愛情のうちに姿を消したのである。

それが、明治43年のことである。