【仮説1】

求められるビジネススキルの変化による部下とのスキル逆転

急速に社会が変化する中で、ビジネスに求められるスキルも大きく変化しています。

例えばオンライン会議ツールを使うと、上司よりも若手社員の方が多くの機能を知っていて使いこなしているなんてことは珍しくありません。AI活用も同様です。

「AIは信用ならない」と言って全然使わない上司を横目に、若手はどんどんAIを活用して仕事を進めていく。そんな状況が続けば、ビジネススキルはあっという間に逆転します。

部下からすれば、自分よりもスキルの低い上司を尊敬するのは難しいでしょう。よほど魅力的な人柄であれば話は別ですが。

【仮説2】

未来を語らない、語れないことによる若手の失望

上司の過去の武勇伝が嫌われるという話は、多くの方が耳にしたことがあると思います。過去の話ばかりで未来を語らない上司は尊敬の対象から外れる可能性が高いです。

上司が未来を語る必要性はデータからも見て取れます。

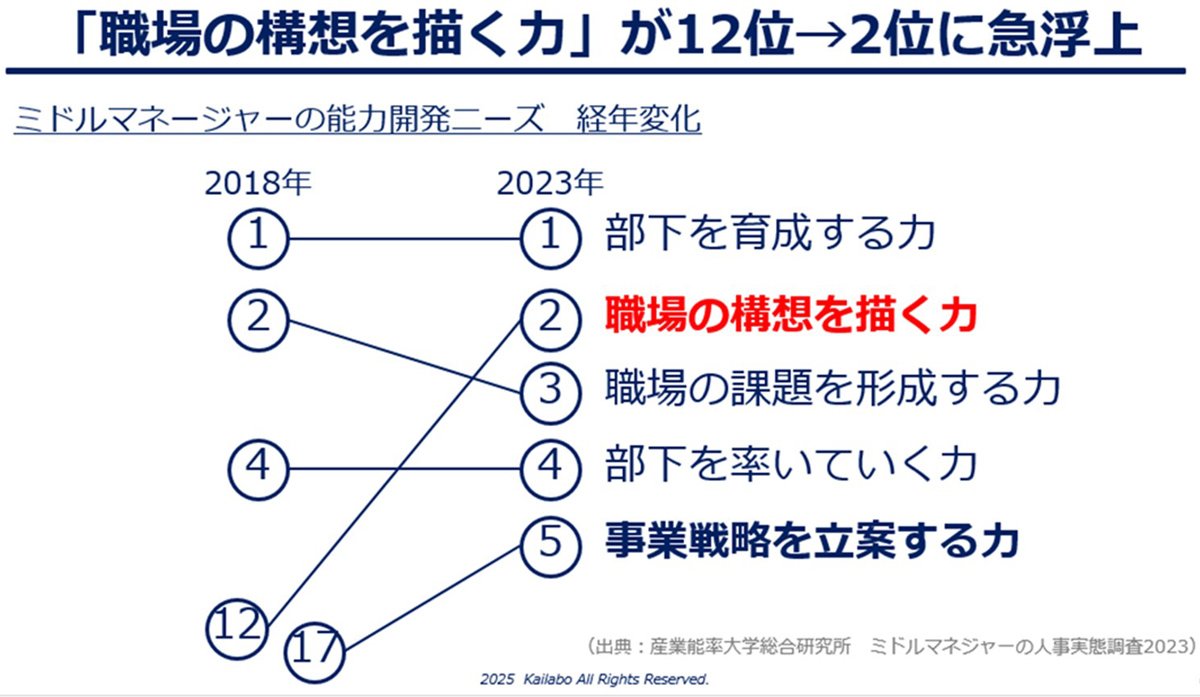

産業能率大学総合研究所が5年に一度行うミドルマネージャーに求めるスキルに関する調査では、2018年と23年で大きな変化が起きました(下図)。

「職場の構想を描く力」(18年:12位→23年:2位)と「事業戦略を立案する力」(18年:17位→23年:5位)が大きくランクアップしています。

職場の構想を描く力とは、職場の未来を描く力とも言い換えられます。つまり、職場の未来を描き、事業戦略を立案できる力をミドルマネージャー(=中間管理職)に求める動きが急激に高まっているのです。

2つの仮説に共通するのは、こんな上司がいる会社の未来が不安になるということです。

「安定した会社」が就活生の求める基準のトップであるにもかからず、大企業で若手が辞める最大の理由はここにあります。これまで安定していた会社も、これから安定しているとは限りません。将来も安定した会社かどうかを見極めるのに、上司のあり方を判断材料にしているのです。