「貧困が無知を誕むのじゃなくして、資本主義社会体制自体が無知を造るのだ!」

東京拘置所内で永山が不遇を訴えるように大学ノートに書きなぐった日記や詩をまとめた『無知の涙』にたいして、当時の世間はおおむね好意的だった。この本は、おおきな反響を呼び、発売2カ月で6万部を売るベストセラーになる。

ちなみに、永山は作家の村上春樹氏と同い年。日本を代表する小説家よりも先にデビューを飾った、ベストセラー作家になったわけだ。

今でこそ、殺人事件は裁判員裁判の対象で、いったん裁判がはじまれば足早に判決に至ってしまうが、この時期の刑事裁判は、被告が争った場合に長期化することがザラにあった。永山のケースで、東京地裁の1審で判決がでたのは、初公判から10年後のことだった。

そのあいだ、永山は「貧困が無知を招き、それが犯罪に結びついた」と主張しつづけた。

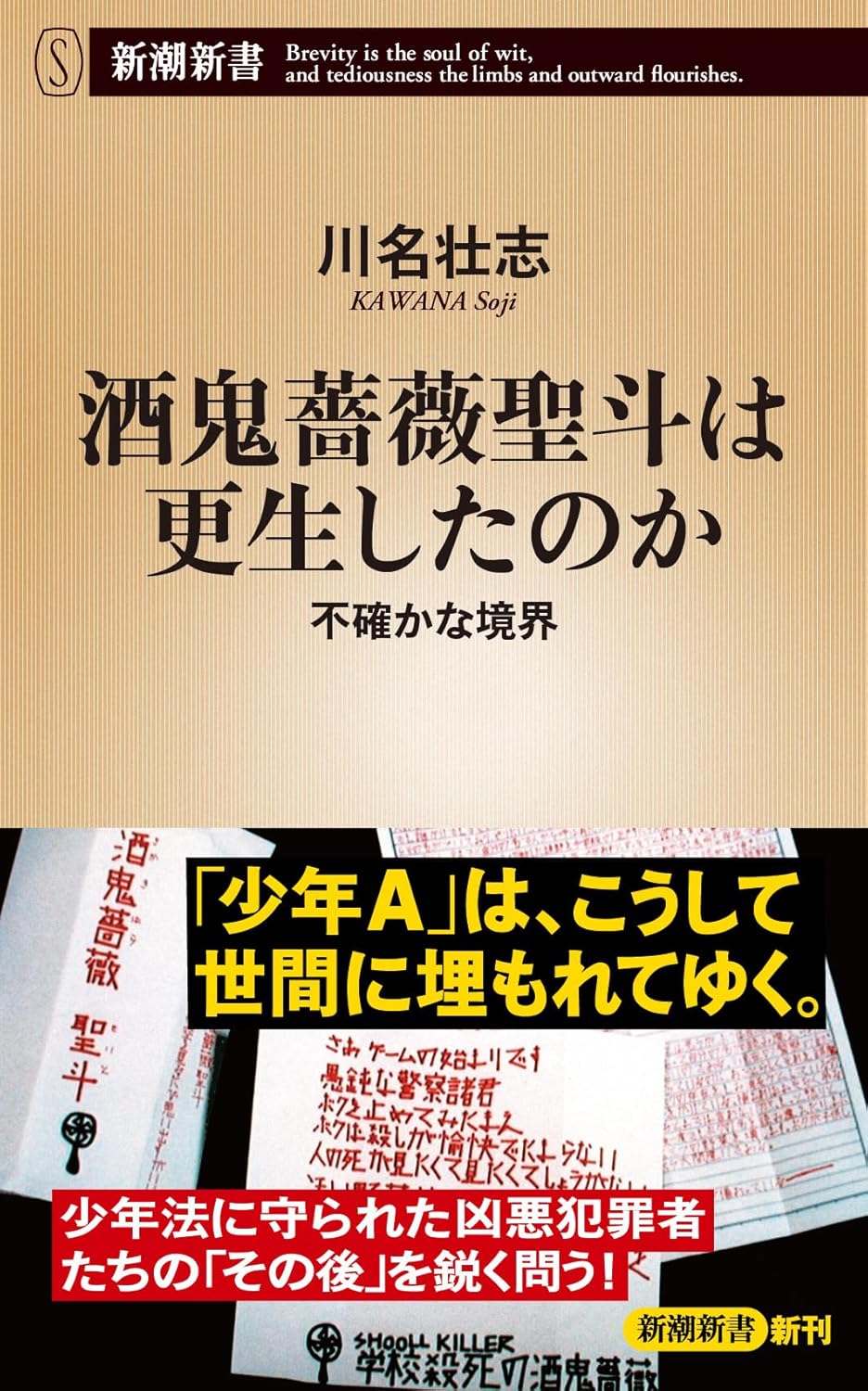

『酒鬼薔薇聖斗は更生したのか:不確かな境界』(川名壮志、新潮新書)

『酒鬼薔薇聖斗は更生したのか:不確かな境界』(川名壮志、新潮新書)

この裁判を通じて、世間もマスコミも「少年事件」という存在を認識し、成人による事件と異なる視点で考える機運が醸成されていく。

永山の運命は振り回された。

彼は1審の東京地裁で死刑を言い渡されたが、2審の東京高裁では無期懲役に減軽された。しかし、最高裁での差し戻し、さらに東京高裁で再び死刑となり、1990年の最高裁判決で、その死刑が確定する。事件が決着をみるまで、発生からじつに20年の歳月が流れていた。

長期にわたる裁判で、死刑と無期のはざまで揺れた司法。更生とは何かが問われたこの永山の事件は、少年とは何か、が問われた事件でもあった。その意味で、少年事件の一丁目一番地ともいえる。

永山の死刑は1997年8月に執行された。