【男性注意】月21回の射精で、がんリスク20%減!? 知らないと絶対後悔する「前立腺がん」の話

人生100年時代は、健康こそ最大の資産です。しかし40歳を越えると、がん、糖尿病、腎臓病といった病気を避けては通れません。国立がん研究センターによれば、40~49歳のがん患者数は、30~39歳と比べると3倍以上です(2020年)。もちろん50代、60代と年齢を重ねるにつれ、がん患者数はどんどん増えていきます。

本連載は、毎日の食事から、大病を患ったあとのリハビリまで、病気の「予防」「早期発見」「再発予防」を学ぶものです。著者は、産業医×内科医の森勇磨氏。初の単著『40歳からの予防医学 医者が教える「病気にならない知識と習慣74」』を出版し、感染症医・神戸大学教授の岩田健太郎氏が「安心して読める健康の教科書」と推薦文を寄せています。出版を記念し、内容の一部を特別に公開します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「前立腺がん」について知っておこう

男性にとって、加齢とともに確実に意識しておくべき健康リスクのひとつが前立腺がんです。実はこの病気、男性のがんの中で最も多いとされており、統計的には最終的に約半数の男性がかかる可能性があるとも言われています。

特に近年では、診断される人の数が急増しており、その背景には意外な理由が隠されていることが分かってきました。前立腺がんは、単に運命的に発症するものではなく、日常の生活習慣によってリスクが変動することも分かっています。つまり、誰にとっても他人事では済まされない病気であり、今日からでも取り組める対策があるということです。

そもそも前立腺とは何か、どこにあるのかがあやふやな方も多いかもしれません。前立腺は膀胱のすぐ下、尿道の両側にある小さな臓器で、大きさは栗やゴルフボールほど。男性の体内で精子の運動を活発にするための前立腺液を分泌する役割を担っています。普段は目立たない臓器ですが、加齢とともにさまざまな問題を引き起こす可能性があり、その代表が前立腺がんです。

なぜ前立腺がんが増えている?

なぜこの病気の診断が増えているのかというと、1990年代に導入されたPSA(前立腺特異抗原)検査の普及が挙げられます。この血液検査によって、がんの兆候を比較的早い段階で察知できるようになったため、発見数が急増したというわけです。つまり、がんにかかる人が増えたというより、今まで見逃されていた症例が検査技術の進歩で見つかるようになった、という背景があるのです。

とはいえ、PSA検診が完全に万能というわけではありません。アメリカではこの検査について「受けるかどうかは個人の判断に任せる」という立場がとられており、理由は単純です。がんの発見率は確かに上がるのですが、それが必ずしも死亡率の低下に結びついているわけではないからです。

前立腺がんは進行の遅いがんとしても知られており、場合によっては症状が出る前に他の原因で亡くなる人も少なくありません。中には、検査で見つかってもすぐには治療せず、PSAの数値やMRI検査で経過を観察していく「監視療法」が選ばれることもあります。ですから、特に遺伝的にリスクが高いと感じている方などは、検査を選択肢として持っておく価値があるでしょう。

肥満に注意!

実際、前立腺がんには予防可能なリスク要因もいくつか存在します。そのひとつが肥満です。体重が増えるほどに前立腺がんの進行リスクが高まる傾向があり、特にBMIが30を超えるような高度の肥満は注意が必要です。脂肪が体内で慢性的な炎症を引き起こし、がん細胞の成長を助けてしまったり、免疫機能を低下させたりする可能性があるのではないかと考えられています。

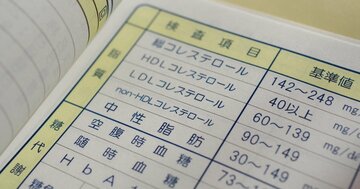

また、脂肪分の多い食事や中性脂肪・コレステロールの数値の異常もリスクを高める要因として指摘されており、これらを改善することで、前立腺がんのリスクが下がったという報告もあります。健康診断で脂質異常を指摘されている人が何も対策をとらずに放置してしまうのは非常に危険です。

少し意外かもしれませんが、糖尿病の人は前立腺がんのリスクが下がるという報告もあります。ただし、糖尿病自体のデメリットのほうが圧倒的に多く、もちろん糖尿病を放っておいてよいわけではありません。

射精回数が多いと、がんリスクが下がる!

加えて、前立腺がんと性生活との関連についても興味深い研究があります。例えば、アメリカで3万人を対象とした調査では、月に21回以上の射精を行っている男性は、月に4~7回の男性と比較して、がんのリスクが約20%も低かったという結果が出ています。まだ確定的とは言えない段階ではありますが、少なくとも射精回数が多いからリスクが上がる、という根拠は見つかっておらず、むしろ定期的な射精は前立腺にとってプラスに働く可能性があるのです。

そして、忘れてはならない最大のリスクファクターについてもお話しします。