鉄道輸送のマヒ状態改善のため

「通勤五方面作戦」を推進

首都圏の鉄道ネットワークが概成したのは1930年代のことである。1920年代に現在の大手私鉄主要路線が開業し、市街地は山手線を越えて私鉄沿線に広がっていった。1932年に東京市は現在の23区に相当する範囲まで広がり、1940年の段階で人口は約677万人まで増加した(2025年時点で約993万人)。

戦災で都心の人口が激減した後、復興院は都心一極集中を解消するため、工場など都心に必要ない機能を、都心40キロ圏の衛星都市または100キロ圏の外郭都市に分散させ、自立した都市として育成するプランを立案した。区部においても、都心10~20キロ圏にグリーンベルト(緑地帯)を設定し、人口を300万~500万に制限したいと考えていた。

だが、敗戦国に大胆な復興プランを実行する権限も財力もなく、疎開からの帰還、復員、引き上げで東京の人口は急増。区部からあふれた人口は周辺市町村に流入し、都市圏の拡大と遠距離通勤化が進んだ。高度成長が始まる1955年頃には、区部の人口は戦前のピークを超え、都市圏は都心30キロ圏まで拡大。大量の通勤客で鉄道輸送はマヒ状態に陥った。

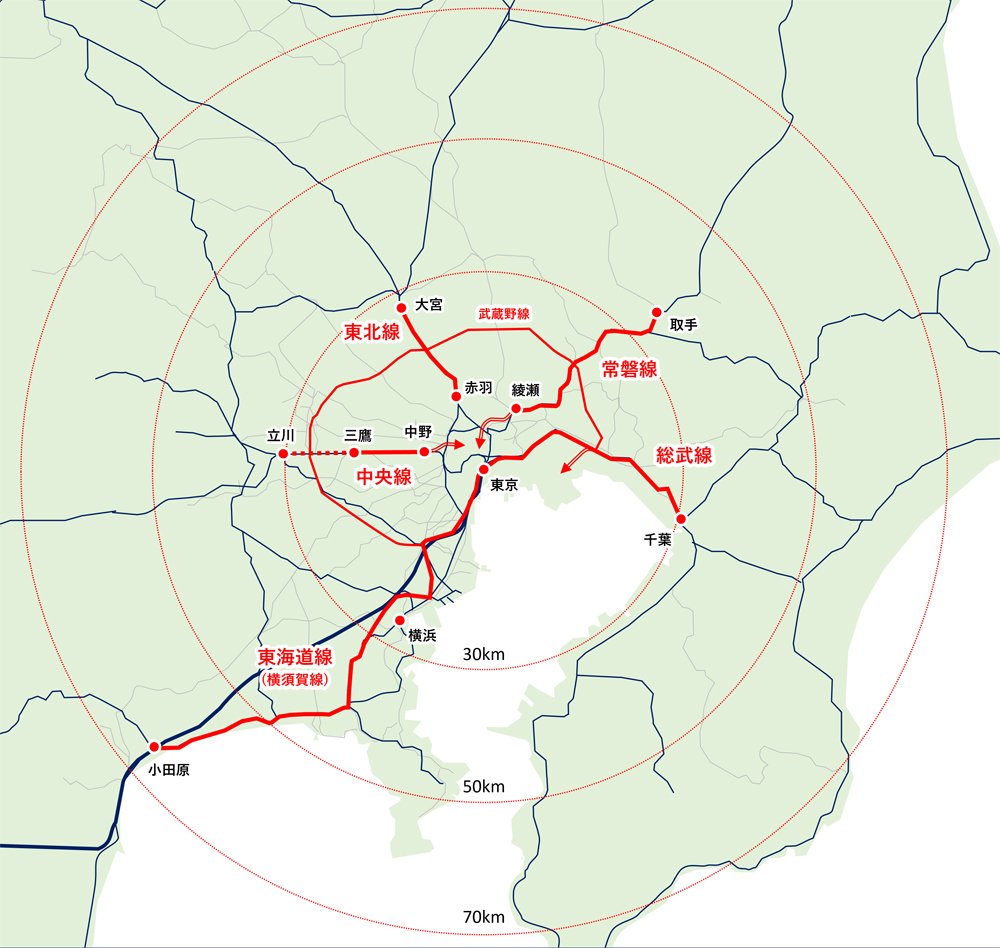

そこで国鉄は1960年代以降、通勤5方面(東海道線、中央線、東北・高崎線、常磐線、総武線)の抜本的改善に着手し、30キロ圏の複々線化・三複線化により近距離輸送と中長距離の旅客・貨物輸送を分離し、増発とスピードアップを図る「通勤五方面作戦」を推進した(中央線は立川まで複々線化を予定していたが実現しなかった)。

筆者作成 拡大画像表示

筆者作成 拡大画像表示

しかし、高度成長を背景に都市圏はさらに膨張し、人口も想定以上に増加した。1955年から1970年にかけて、都心0~10キロ圏の人口は8%減だが、10~20キロ圏は約2倍、20~30キロ圏、30~40キロ圏は3倍以上となった。通勤五方面作戦は一定以上の成果を収めながらも、輸送需要が追随したのである。