「あなたは人生というゲームのルールを知っていますか?」――そう語るのは、人気著者の山口周さん。20年以上コンサルティング業界に身を置き、そこで企業に対して使ってきた経営戦略を、意識的に自身の人生にも応用してきました。その内容をまとめたのが、『人生の経営戦略――自分の人生を自分で考えて生きるための戦略コンセプト20』。「仕事ばかりでプライベートが悲惨な状態…」「40代で中年の危機にぶつかった…」「自分には欠点だらけで自分に自信が持てない…」こうした人生のさまざまな問題に「経営学」で合理的に答えを出す、まったく新しい生き方の本です。

この記事では、本書の内容に関するインタビューを掲載します。(構成:小川晶子)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

職業は意外となくならない

――時代の変化とともに、消えていく職業について話題になることがあります。今後もなくならないのはどういう職業だと思われますか?

山口周氏(以下、山口):20世紀後半はもっともテクノロジーによる社会変化が大きかった時代です。1950年にアメリカの国税局が出している職業リストには271職種あるのですが、そのうち現在消えてしまった職業は一つだけなんですよ。エレベーターガールです。

――そうなんですね! 確かに昔は百貨店にエレベーターガールがいました。他の職業はなくなっていないというのは意外です。

山口:AIが出てきたことで、この職業がなくなる、あの職業が消えると話題になっていますが、僕はそんなことはないと思います。職業はそんなに簡単になくなりません。

仕事の中身が変化する

山口:ただ、仕事の中身は変わります。たとえばコンサルティング業界の歴史を見てみると、最初のコンサルティング会社はアーサー・ディ・リトルで、その後マッキンゼーやA・T・カーニーといった会社が出て広がっていったのですが、当時のコンサルタントがやっていたのは工場の生産管理のアドバイスです。ところが今のコンサルティング会社がやっていることは、DXをはじめ、あらゆる経営課題に対する分析・提案と幅広くなっているわけですよね。

広告代理店にしても、かつては新聞社から言われて八百屋さんやクリーニング屋さんに行って「広告出しませんか」と営業するのが仕事だったんです。昭和30年代くらいにはあちこちの店に「広告代理屋お断り」の張り紙がありました。でも今は企業のマーケティングプランを作ったりブランディングのアドバイスをしたりしていますから、昔とは全然違いますよね。

――職業名は同じでも、やっている仕事の内容は大きく変わっているのですね。

山口:そういうことです。職業がなくなるわけではありませんから、あまり気にしなくていいと思います。やりたいことをやったらいいのです。

流行している=いずれ価値は減る

山口:将来を予測して「未来はこうなるから、こういうスキルや知識が役に立つ」と言われることがありますが、あまり鵜呑みにしない方がいいですよ。そもそも、予測はほとんど当たったためしがありません。ポール・グレアムは「テクノロジーに関する未来予測は当たった試しがない」と言っていますし、過去の経済予測や人口予測もほとんど外れていることを考えれば、「予測は当たらない」と思ったほうがいいんです。

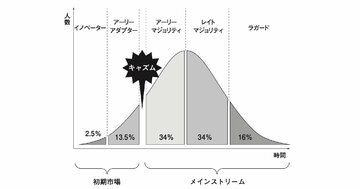

仮に予測が当たったとしても、人材の価値は需要と供給の関係によって決まりますからね。「流行っている」ということは、この後で供給量が大きく増加することを意味します。供給量が多ければ、労働市場における価値は減少してしまいます。

――AI関連のスキルは流行っているように感じますが……。

山口:今、AI関連人材の報酬水準は高いですが、それは需要に対して圧倒的に供給量が足りていないからです。

なぜ供給量が足りないのかといえば、まったく人気がなかったからです。1980年代に第二次AIブームが去った後、1990年代はAIの冬の時代でした。人工知能に関する研究は下火になり、関連する学位を取る学生も激減したんです。人材の供給量が減ったところに、現在のAI第三次ブームがやってきて、需要に対して供給が大幅に足りない状況が生まれたのです。

好きなこと、やってみたいと思うことならどんどんやればいいのですが、「将来役に立つから」という理由で流行りの知識やスキルを得ようとするのは、戦略として悪手だといわざるをえません。

リベラルアーツに親しむことは長期的にリターンが得られる投資

山口:未来は予測できませんが、一つ確実に言えるのは、人間にとって長く有効だったものほど将来にわたって長らく有効なものである可能性が高いということです。人類が残してきた「古典」や「名作」といわれるもの、いわゆるリベラルアーツに親しむことは長期的にリターンが得られる投資だと考えられます。

また、AIによって仕事が失われる脅威があるとするなら、やはりリベラルアーツは必須です。

人工知能は「正解を出す機械」なので、人工知能が普及した社会では「正解を出す能力」が過剰供給されて価値が下がりますが、その手前の「問題を提起する力」が不足します。「問題を提起する力」を高めるカギは、僕はリベラルアーツにあると思っています。

リベラルアーツは「自由に思考するための技術」のことです。誰もが常識だと思っていること、気にしても仕方がないと思っていることに対して「本当に正しいのか?」と問いかけ、現状とは異なる「あるべき姿」について構想するのがリベラルアーツだからです。

(※この記事は『人生の経営戦略』を元にした書き下ろしです。)