そこで、1922(大正11)年3月に成立したのが健康保険法だ。労働者が病気やケガによって働けなくなり、貧困に陥ることを防ぐための「防貧機能」を期待して、国の主導によって医療保険が創設されることになったのだ。

「傷病手当金」は「療養の給付」とともに

健康保険制度の開始時から重要な位置付け

健康保険は、労働者の防貧を目的としているので、医療費をカバーするための「療養の給付」とともに、病気やケガで仕事を休んでいる間の所得を補償する「傷病手当金」も、制度のスタート時から重要な給付のひとつに位置づけられていた。

その後、日本は太平洋戦争に突入するが、戦後も労働者の生活を守る制度として機能し続け、現在は次のような内容になっている。

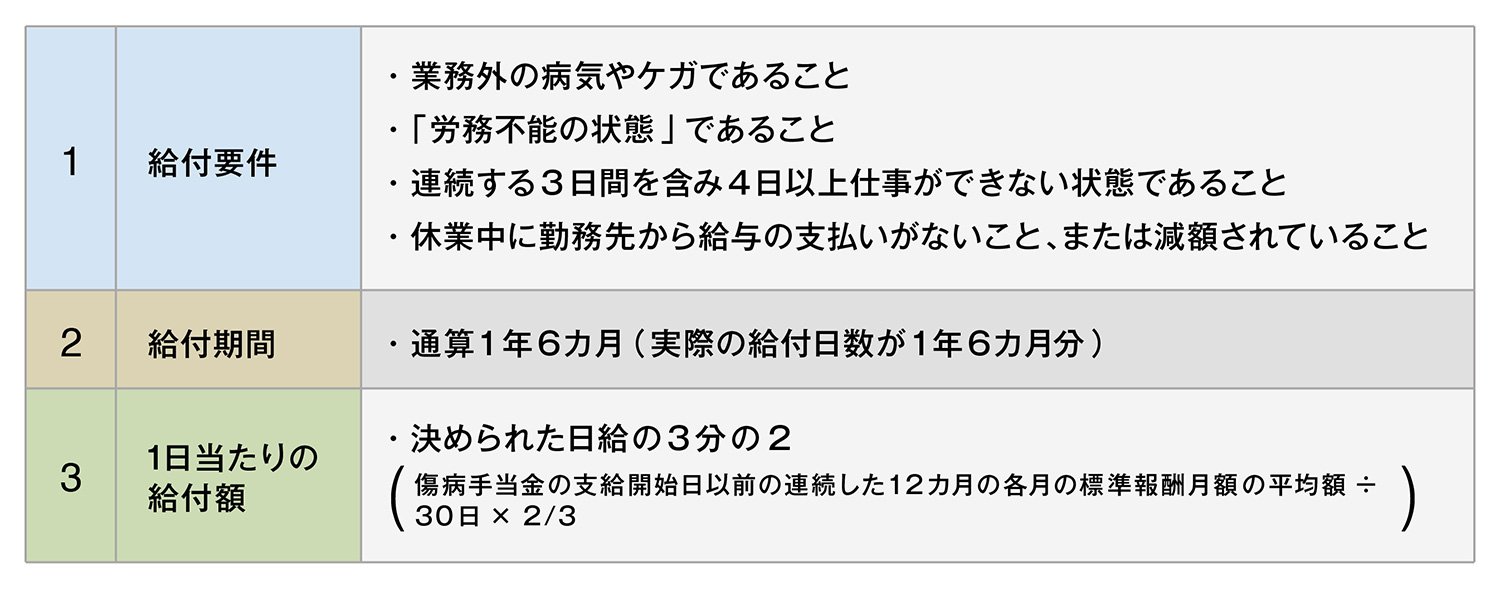

【傷病手当金の給付内容】

(1) 給付要件

給付対象となるのは、業務外の病気やケガで療養している場合で、仕事中や通勤途中の病気やケガは労働者災害補償保険(労災保険)で補償されることになっている。

また、「労務不能」とは、病気やケガで仕事ができない状態を指しており、医師の診断をもとに労働者の仕事内容などを考慮して判定される。「仕事ができない状態」と判断されれば給付を受けられるので、自宅療養も給付の対象だ。

(2) 給付期間

傷病手当金には3日間の待期期間がある。そのため、給付が受けられるのは、仕事を連続して3日休んだ後の4日目以降だ。給付期間は、傷病手当金の支給が始まった日から「通算で1年6カ月」だ。

以前は、「支給開始日から起算して1年6カ月」たつと支給が打ち切られていたが、2022年1月に制度が見直されて、まるまる1年6カ月分もらえるようになった。入退院を繰り返したり、療養が長引いたりしても、最高で1年6カ月分の傷病手当金がもらえるようになったため、以前に比べると有利になっている。

(3) 1日当たりの給付額

1日当たりの給付額は、それまでの給与を基準にして計算される。傷病手当金を初めてもらった日(支給開始日)のある月を含め、過去12カ月間の標準報酬月額の平均を30日で割り、その金額に3分の2をかけたものになる。

例えば、支給開始日以前の12カ月の標準報酬月額の平均が32万円だった場合は、【32万円÷30日×2/3=約7100円】が、1日当たりの給付額だ(ただし、ここから各種社会保険料などが差し引かれる)。