「仕事ができる人」と「できない人」を分ける決定的な違いは、いったいなんでしょう。

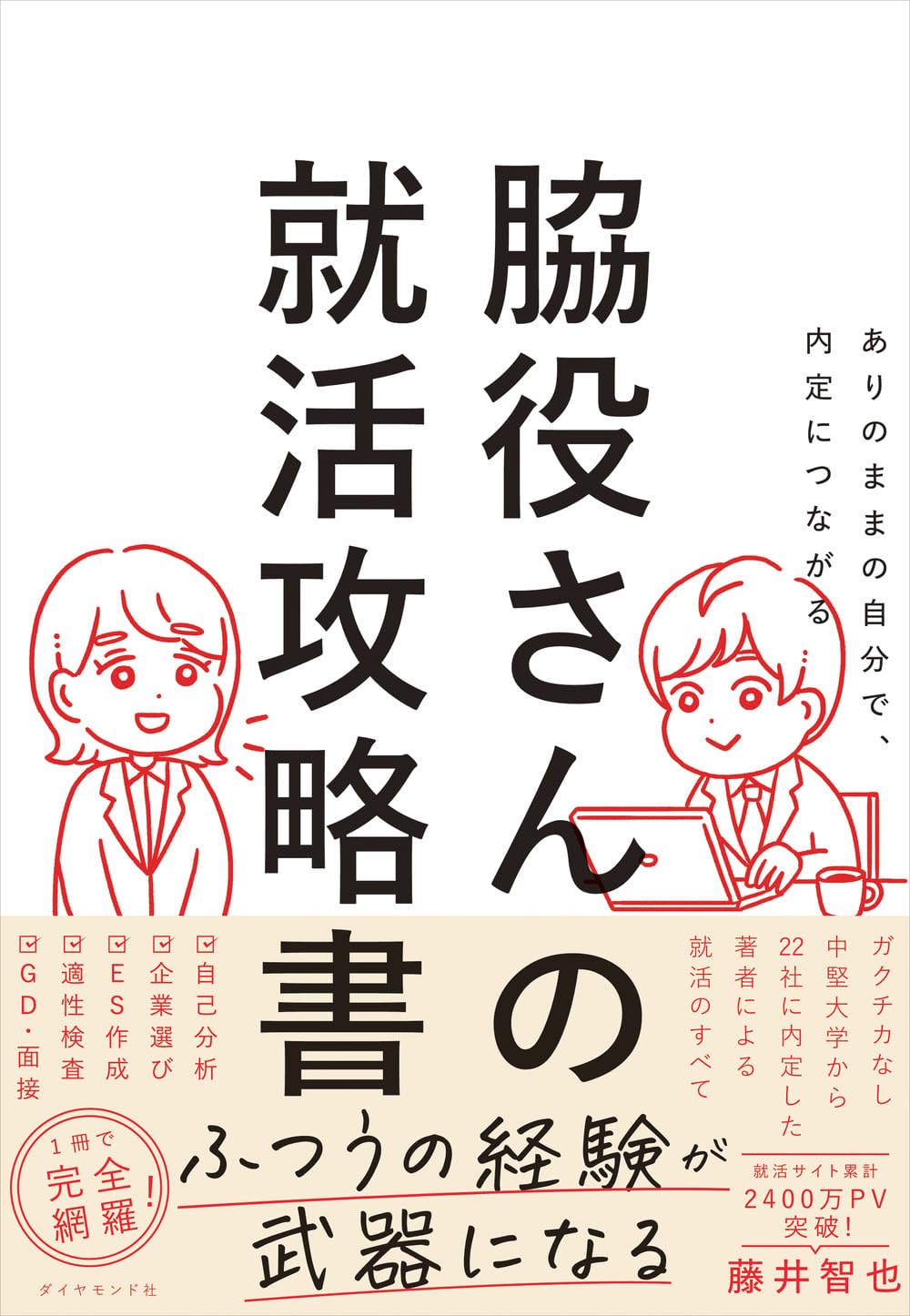

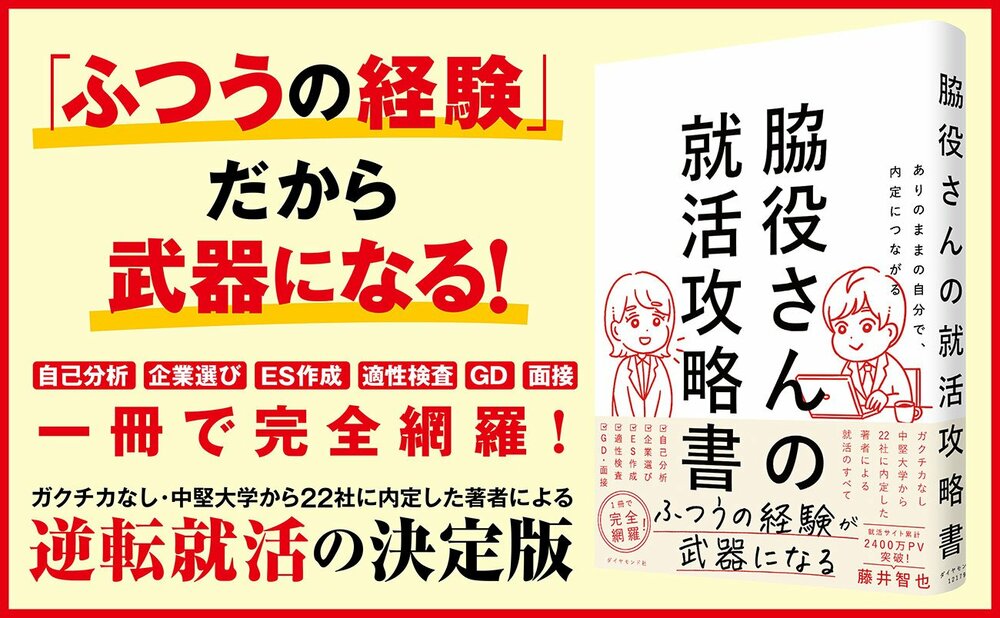

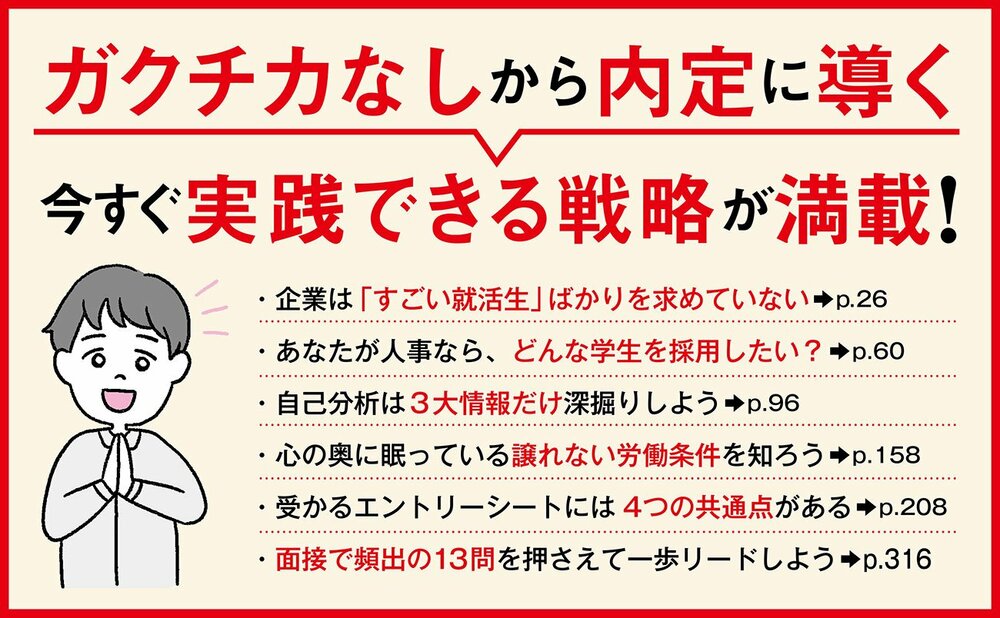

新刊『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別なガクチカも将来の夢もなかった普通の就活生=「脇役さん」の著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分だけの就活戦略をつくりあげ、食品超大手を含む22社から内定を得た実体験から生まれた一冊です。

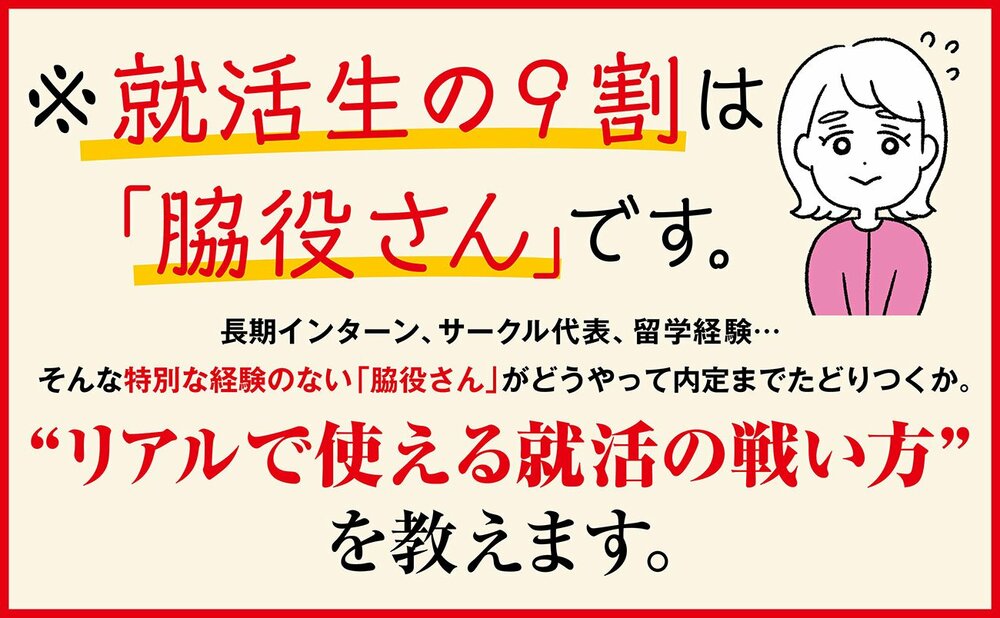

「長期インターンにも行っていないし」「自己PRで語れることがない」――。

そんな普通の就活生が、どうすれば自分に合う企業に内定を取れるのでしょうか? 就活に不安を抱えるすべての学生、そしてその姿をそっと見守る保護者の方に届けたい、内定につながるリアルな戦略が詰まった、まったく新しい就活本です。今回は、「仕事ができる人」と「できない人」を分ける学生時代の習慣について著者である藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

就活で評価されること

「仕事ができる人」と「できない人」を分ける決定的な違いは、いったいなんでしょう。

一流大学を出ていても、華やかなガクチカを持っていても、入社後に“残念な人”になってしまうケースは少なくありません。逆に、地味な学生が就職後に急成長して、気づけば同期で頭ひとつ抜けた存在になることもあります。

では、何がその分かれ目になるのでしょうか。

たった一つの習慣で、学生は伸びる

急成長する人が取り組んでいるたった一つの習慣が「なぜなぜ分析」です。

なぜなぜ分析とは、「なぜ?」を繰り返して原因を掘り下げる思考法です。もともとはトヨタ自動車の工場で生産性を上げるために考えだされた手法ですが、就活や仕事にも直結します。たとえば、以下のような例で使えます。

就活の例:面接で落ち続けるとき

なぜ落ちた? → 答えが浅いから

なぜ浅い? → 自分の経験を整理できていないから

なぜ整理できていない? → 日常的に振り返っていないから

なぜ振り返っていない? → 就活の準備を後回しにしていたから

表面的には「運が悪かった」で片付けられることも、なぜなぜ分析をすれば「準備不足」という本質にたどり着けます。改善策も“もっと頑張る”ではなく、「日記をつける」「定期的に自己分析する」など具体的に変わっていくのです。

面接官から見た「できる人」の特徴

面接官は、学生の答えそのものよりも「答えを導き出すプロセス」を見ています。

なぜなぜ分析を習慣にしている学生は、面接で突っ込まれても焦らず、「根本的な原因を考える姿勢」を見せられるのです。

例えば、アルバイトのリーダー経験を語るとき、「なぜ人が集まらなかったのか? シフト調整の仕組みに原因があった」と掘り下げ、改善策まで話せる人は、そうでない人と比べて印象は大きく違います。「仕事を任せられる人」と評価されるのです。

まとめ

職場で仕事ができる人は、学生時代から無意識に「なぜなぜ分析」を習慣にしていることが多いです。失敗を改善の種に変え、課題を発見し、自走できる人材に育っていく。

面接官も、その“考える習慣”を敏感に見抜いています。

『脇役さんの就活攻略書』は、ガクチカも誇れる学歴もない学生がどうすれば評価されるのかを具体的に示した一冊です。就活されるみなさんを、心から応援しています。