――「少女フレンド」が火付け役となった「こわいマンガ」路線は他誌にも波及し、空前の「少女スリラー」ブームを巻き起こした。それに対し、当時の婦人団体や教育関係者などから、「子どもに悪影響を与える」という批判が高まっていた。

「朝日新聞」1968年7月21日朝刊社会面に「貸本マンガは妖怪ブーム」という記事が載っている。過熱する「少女スリラー」ブームに教育的見地から警鐘を鳴らす内容で、当時の空気がうかがえる。掲載された写真の中央に「ママがこわい」や、古賀新一「白へび館」などの貸本版表紙が見える。この頃、まだ少女マンガのコミックスは少なく、少女誌に連載された作品が別の出版社から貸本として出版されるケースが多かった。

僕のところに直接批判が来ることはなかったんですが……。俗悪マンガとして、何もかも全部一緒にされたのかなあと思っています。

「少女フレンド」は僕にとって重要な雑誌です。しかし正直に言って、「あまり大事にされてないなあ」と感じることはありました。

「うろこの顔」は

読者との「最後の対決」だった

僕は「少女フレンド」の部数増にかなり貢献したと思っていますが、仕事が忙しい時でも、編集部の方から原稿を取りに来てくれることは一度もなかったし、原稿料もあまり上げてもらえませんでした。どんなに人気があっても、ホラーは少女マンガの主流とは見られていなかったんでしょう。

でも、一言いわせてもらうなら、恐怖ものといえば単発の読み切りが当たり前だった時代に、雑誌での連載を勝ち取り、長編でもホラーができるんだと初めて証明したのは僕だと自負しています。

最後に、もう1作だけ連載することになりました。他誌の仕事も重なり、スケジュール的には超きつかったのですが、それが「うろこの顔」(1968年)です。

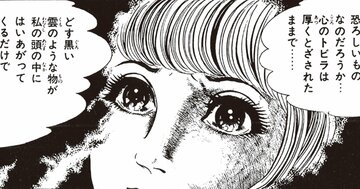

――楳図かずおの妹・魔子が読者から手紙をもらうという実録風の発端。読者の姉の体が病気で動かなくなり、次第にへび女に変身しているという。調査に訪れた魔子も恐ろしい事件に巻き込まれる。すべてのページがトラウマ級に怖い。恐怖の純度という点では、楳図ホラー技巧の頂点を極めた作品と言える。