(c)楳図かずお

(c)楳図かずお

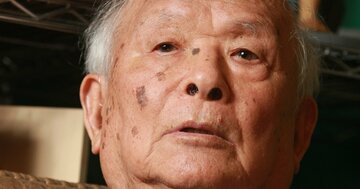

楳図かずおの代表作の1つとして知られる『おろち』。楳図が「生涯で最も仕事をした時期」と語る1968年から1969年の間に生み出されたこの作品は、実は隠されたテーマがあるのだという。生前の楳図自身が読売新聞記者に語った、『おろち』に込めたメッセージとは。※本稿は、楳図かずお、石田汗太(聞き手)『わたしは楳図かずお―マンガから芸術へ』(中央公論新社)の一部を抜粋・編集したものです。

「おろち」は究極の

少女マンガにしたかった

「おろち」の連載開始は1969年です。少年誌なのに女の子を主人公にしたことについて、「週刊少年サンデー」の田中一喜編集長は何も言わず、全部僕に任せてくれました。かえって面白いと思ってくれたのかもしれません。

最初こそバタバタでしたが、僕は内心、「おろち」を究極の少女マンガにしたいと意気込んでいました。おろちは大蛇のことです。「へび」ものの総仕上げという気持ちもありました。

――永遠の時を生きる謎の美少女・おろち。人の心に忍び込む力を持つ彼女は、各地をさすらいながら、人間が織りなす愛憎のドラマを見つめていく。

「おろち」で表現したかったのは「人間関係の怖さ」でした。あと「社会的な怖さ」も盛り込みたかった。その前に「週刊少女フレンド」で「形態の怖さ」をさんざん描いてきたからこそ、たどりついた地点と言えます。

急に思いついたわけじゃなくて、「赤んぼ少女」で人間の怖さを描いた後、個人も怖いけど、人間は集団になるともっと怖いなあとか、いろいろ考えてきた流れの上にあるんですね。