絵にも物語にも、徹底的に気合を入れました。世間や編集部にどう思われようと、僕のホラーを支持してくれたのは読者の皆さんです。その読者を失望させるわけにはいかない。変な言い方ですが、読者と「最後の対決」をするつもりで描きました。

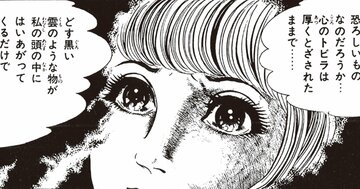

その頃、僕の絵柄もリアリズムの方向に変化していました。「うろこの顔」の恐怖描写には、怖いだけでない「美しさ」も出せたと思っています。

こうして、僕は「少女フレンド」を去ることになりました。

――先の「朝日新聞」の記事には、「少女フレンド」編集長の談話も載っており、「子どもに与える悪影響を反省した結果」、同年4月から「あるスリラー作家」の連載を断ったとある。名前は出ていないが、雑誌と時期から考えて、楳図さんであることは間違いないだろう。

「少女フレンド」編集部は結局、恐怖マンガを評価してくれなかったわけですが、そうでない雑誌もありました。

「私、怖いマンガが大好きなんです」と仕事を依頼してきたのが、月刊「平凡」(平凡出版、現・マガジンハウス)の斎藤茂編集長です。そんな編集者は初めてでした。それで連作形式で始まったのが、「800年目のミイラ」(1966年)を第1話とする「高校生記者シリーズ」です。

ティーン誌で実験した

様々な恐怖の形

――「平凡」は1945年創刊。1960年代後半はグループサウンズ人気を背景に、芸能娯楽誌として部数を伸ばした。

「平凡」はティーン雑誌なので、小学生対象の「少女フレンド」と違い、男の子を自由に出すことができました。もう1つありがたかったのは、原稿料がすごくよかった。「少女フレンド」の3倍以上でした。

(c)読売新聞社 拡大画像表示

(c)読売新聞社 拡大画像表示