AIに牽引され、世界の株式市場は好調が続いている。なかでも、エヌビディアを中心とした米国のAI関連株の急伸は、2000年代初頭のITバブルを思わせるとの声もあるほどだ。この熱狂はバブルなのか、それともAIによる革命の幕開けなのか。その答えを探るため、フィデリティ投信を代表するグロース株(成長株)に投資するファンド「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド」を運用する2人のファンドマネジャー、ベッキー・ベイカーさんとカイル・ウィーバーさんにインタビューした。この投資信託は2023年3月の設定以来、基準価額が約2.4倍に成長(同期間のS&P500は1.8倍)と驚異的な成果を上げている。長年にわたりテクノロジー分野の最前線で企業と向き合ってきた2人のファンドマネジャーは、いまの株式市場をどう見ているのか。AIのインパクトや銘柄選びの秘訣、個人投資家へのアドバイスを聞いた。(今村光博、ダイヤモンド・ザイ編集部)

※株価や業績、基準価額のデータなどは2025年9月12日時点。

エヌビディアの時価総額が4兆ドル超!

AIバブルでなく、AI革命だ

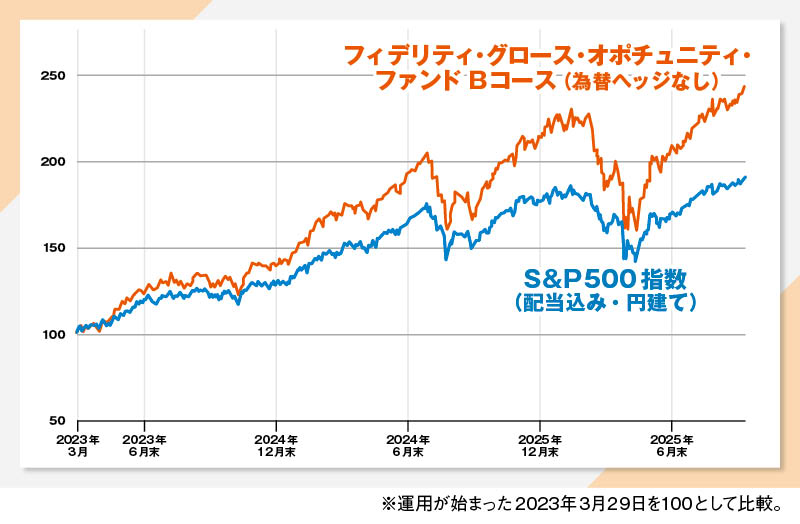

「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドBコース(為替ヘッジなし)」は、2023年3月29日の設定から2025年9月12日までの約2年5カ月で基準価額が約2.4倍に。同期間のS&P500と比べると、約50%上回る成績となっている。

「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドBコース(為替ヘッジなし)」は、2023年3月29日の設定から2025年9月12日までの約2年5カ月で基準価額が約2.4倍に。同期間のS&P500と比べると、約50%上回る成績となっている。拡大画像表示

――S&P500が最高値を更新するなど米国株は非常に好調です。一方でトランプ政権の関税政策などをめぐる不安から、先行きを懸念する声もあります。

ベイカー 確かに、米国政権の通商・関税政策の不透明性は、株式市場の重しとなる局面もありました。もっとも、最近では政策の全体像が徐々に見えてきたことで、過度な不安は和らぎつつあると感じています。

ベッキー・ベイカーさん(写真左)●フィデリティ・インベスメンツのポートフォリオ・マネージャー (共同運用主担当者)。米国フィデリティに入社後、テクノロジーや消費に関するポートフォリオの運用に従事した後、2023年から「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド」の参考ファンド(米国籍)の共同運用主担当に。ITサービスやソフトウェアに関するアナリスト経験も活かし、企業調査、銘柄選別を行う。業界経験は10年以上。

ベッキー・ベイカーさん(写真左)●フィデリティ・インベスメンツのポートフォリオ・マネージャー (共同運用主担当者)。米国フィデリティに入社後、テクノロジーや消費に関するポートフォリオの運用に従事した後、2023年から「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド」の参考ファンド(米国籍)の共同運用主担当に。ITサービスやソフトウェアに関するアナリスト経験も活かし、企業調査、銘柄選別を行う。業界経験は10年以上。カイル・ウィーバーさん(写真右)●フィデリティ・インベスメンツのポートフォリオ・マネージャー (共同運用主担当者)。プライベート・エクイティ・ファンドでのアナリスト業務を経て、米国フィデリティに入社。入社後は通信・ITサービス、ストレージ、ハードウェアに関する株式アナリストとして企業調査に従事。また、主に無線通信サービス企業に投資を行うポートフォリオの運用に携わる。2015年から「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド」の参考ファンドの運用担当に。

Photo by Kuninobu Akutsu

私たちの強みは、単に景気や経済全体の動きを追うことにとどまりません。企業と直接対話して得られる“現場の声”こそが、企業を判断する際の大きな武器になります。経営者との継続的な対話や独自の情報収集を通じて見えてくるのは、景気の雑音に左右されない、企業本来の力強さです。AIをはじめ、ネット広告や住宅関連など、多くの業界で確かな成長の手応えが感じられます。

――AI関連株の代表格であるエヌビディアの時価総額が4兆ドル(約600兆円)を超えるなど、市場は熱狂的な状況です。「2000年のITバブルの再来か」という懸念と、「これは革命だ」という期待が交錯しています。

ウィーバー これはとても重要な問いです。「バブルなのか、それとも革命なのか」と聞かれれば、私たちは迷わず「革命に近い」と答えます。いま起きているAIの動きは、これまでにないほど長期的で大きな変化だからです。

ベイカー 2000年前後のITバブルとの大きな違いは、実際に需要があるかどうかです。当時は、まだ利用者も少ないのにインターネットへの期待だけが先行し、光ファイバー網などの設備投資が過剰に進んでしまいました。その結果、多くの企業が立ち行かなくなり、まさに「期待だけのバブル」だったのです。

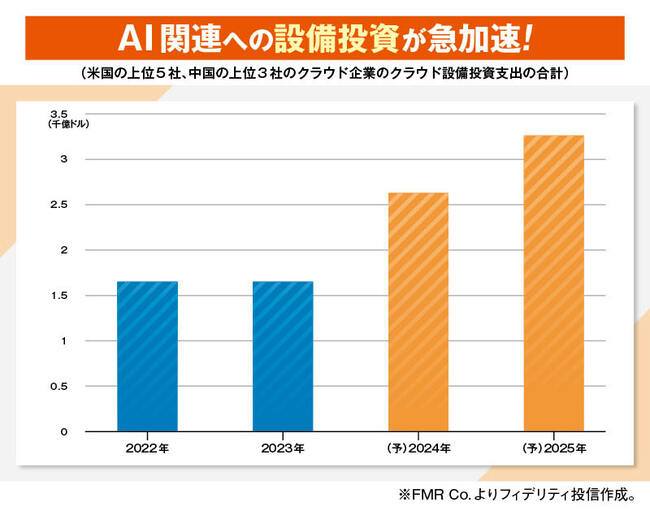

それに対して、いまのAIは状況がまったく違います。供給をはるかに上回る莫大な需要が存在します。象徴的なのがエヌビディアの成長ですが、その顧客であるアマゾンやマイクロソフト、グーグルといった大手クラウド企業は、AI向けデータセンターに巨額の投資を続けており、その投資額は2026年以降さらに増える見込みです。私たちの見立てでは、今後2〜3年でAI関連の投資規模は“数千億ドル”に達する可能性があります。

ウィーバー 実際、エヌビディアのGPUにはすでに1〜2年先まで注文が入っており、納品にも相当の時間を要しています。つまり、現在市場に出回っている製品は、1〜2年前に発注されたものなのです。これは、AIへの投資がすでに成果を上げ、その成功が次の投資を呼び込むという、健全な成長サイクルが機能している証拠だといえます。こうした「実需に裏打ちされた成長」は、過去のバブルとは本質的に異なるのです。

アマゾンやマイクロソフト、グーグルなどの大手IT企業を中心に、AI関連への設備投資が急速に拡大している。2025年には、米国と中国の主要IT大手8社によるAI投資額が約3.4千億ドル(約50兆円)に達する見通しだ。

アマゾンやマイクロソフト、グーグルなどの大手IT企業を中心に、AI関連への設備投資が急速に拡大している。2025年には、米国と中国の主要IT大手8社によるAI投資額が約3.4千億ドル(約50兆円)に達する見通しだ。拡大画像表示

中古車販売から電力業界まで

AIが伝統的産業を儲かる企業に変える!

――AIによって社会が大きく変わろうとしているいま、どのような視点で投資先を選んでいるのでしょうか。

ベイカー 私たちの投資の根本にあるのは、「価値(バリュー)を探す成長(グロース)投資」という考え方です。一見すると矛盾しているように思えるかもしれません。一般的には、グロース投資は割高な銘柄を、バリュー投資は割安な銘柄を対象にすると捉えられがちだからです。

しかし、私たちの定義は少し異なります。「将来、持続的に大きく成長することで、振り返ったときに現在の株価が結果的に“割安”だったと言える企業」。これこそが、私たちが探し求める真の価値ある成長株なのです。

「景気悪化などで成長企業の株価が下がった時がチャンスです」と語るウィーバーさん。

「景気悪化などで成長企業の株価が下がった時がチャンスです」と語るウィーバーさん。Photo by Kuninobu Akutsu

ウィーバー 投資対象は、大きく3つのカテゴリーに分けられます。1つ目は、「持続的に成長を続ける企業」です。すでにS&P500に組み入れられているような企業で、強力なビジネスモデルや競争優位性を備えたいわば“勝ち組”です。その成長力や収益力は市場からも広く認められています。

2つ目は、私たちが特に注力している「打たれ強い成長企業」です。長期的には大きな成長の可能性を持ちながらも、景気の悪化や業界特有の短期的な課題などで株価が下落し、一時的に逆風にさらされ、本来の価値に比べて割安になっている企業です。私たちは、こうした短期的な値動きをチャンスと捉え、長期的な価値に比べて魅力的な水準で投資できる機会を常に探しています。

3つ目は「ニッチな急成長企業」です。革新的な製品やサービスを提供していながら、市場での認知度はまだ低く、比較的小さな時価総額の中小型銘柄も含まれます。これらの企業は株価が急上昇する潜在力を秘めており、運用成果に大きく貢献する可能性があります。

――AIの影響は、IT業界にとどまらないとも言われていますね。

ウィーバー その通りです。AIの本当のインパクトは、テクノロジー分野をはるかに超えて、経済全体に広がっています。むしろ、いわゆる“オールドエコノミー”と呼ばれる伝統的な産業の方が、AIを活用することで大きな変革を遂げる可能性があると考えています。

象徴的な例が、私たちが投資したある中古車販売会社です。その企業はかつて大きな赤字に苦しんでいました。しかし、AIエージェントを導入して顧客対応を自動化したところ、顧客満足度が向上し、業務効率も劇的に改善。利益率は2倍から3倍に拡大し、今では業界で最も収益性の高い企業のひとつへと生まれ変わりました。

ベイカー この成功を支えたのは、最新技術を積極的に取り入れる先見性のある経営陣と、それを活かせるデータといった資産があったことです。AIは魔法の杖ではありません。使いこなす経営者のビジョンと、それを支える企業の基盤が欠かせないのです。

他にも、バイオ企業がAIを使って新しい分子構造を発見したり、小売企業が需要予測の精度を高めたりと、応用の事例は枚挙にいとまがありません。

また、AIの活用が本格化するほど発展する産業もあります。米国の電力業界です。米国では過去20年間、電力が供給過剰だったため、新しい発電所はほとんど建設されてきませんでした。しかし、AIデータセンターが爆発的に電力を消費するようになり、状況は一変。電力不足への懸念が高まり、独立系発電事業者などの収益性が急速に向上しています。AIが“デジタルの世界”を超えて、“物理的な世界”にまで大きな影響を与えている好例だと言えるでしょう。

――一方でAIはプラスの影響だけでなく、既存のビジネスを壊す可能性もあると指摘されています。

ウィーバー AIはまさに“両刃の剣”です。AIによって収益性が大きく改善する企業がある一方で、厳しい状況に追い込まれる企業も出てくるでしょう。特にリスクが高いと考えているのは、「人によるサービス提供に大きく依存してきた企業」です。多くの人員を抱え、人の手によるきめ細やかな対応を強みとしてきたビジネスモデルは、AIによる自動化の波で根本から揺さぶられる可能性があります。

また、ソフトウェア業界も安泰とは言えません。AIによって開発のハードルが下がり新しいプレイヤーが続々と参入すれば、これまで“大量のデータ”や“広い顧客基盤”を強みとしてきた企業の優位性が崩れる可能性もあります。私たちは、AIが企業の収益性をどう変えるのか。プラスとマイナスの両面を冷静に見極めていくことが重要だと考えています。