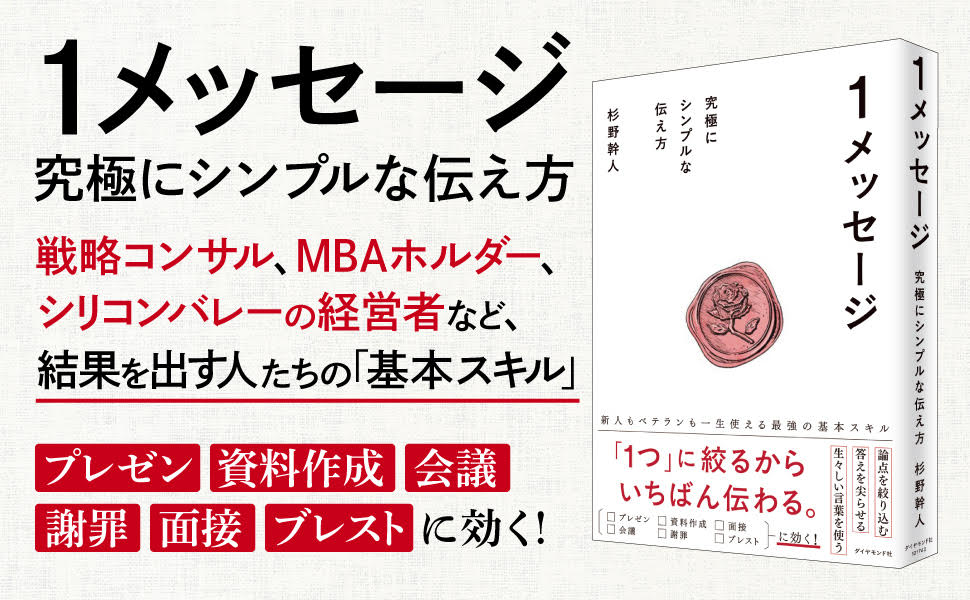

【すぐバレる】「責任を負いたくない人」が連発する“ずるい正論”とは?

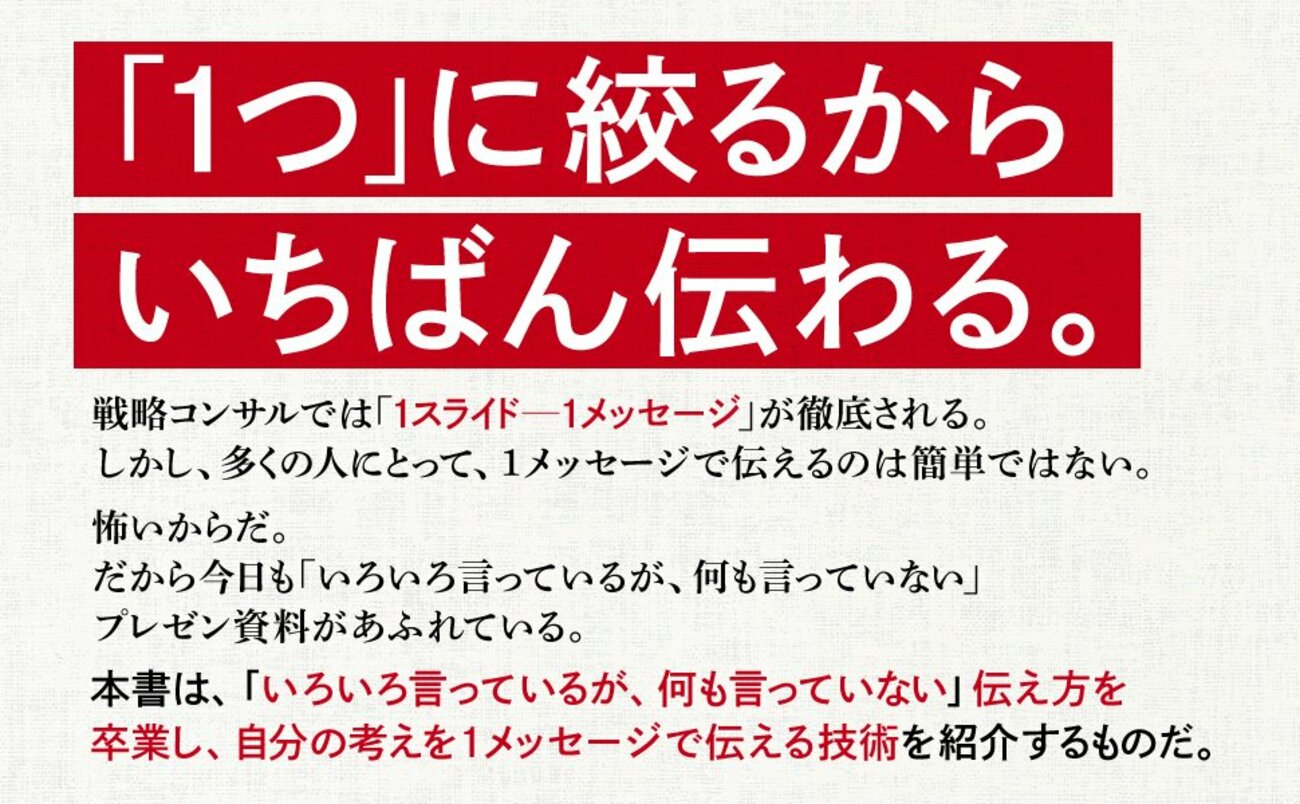

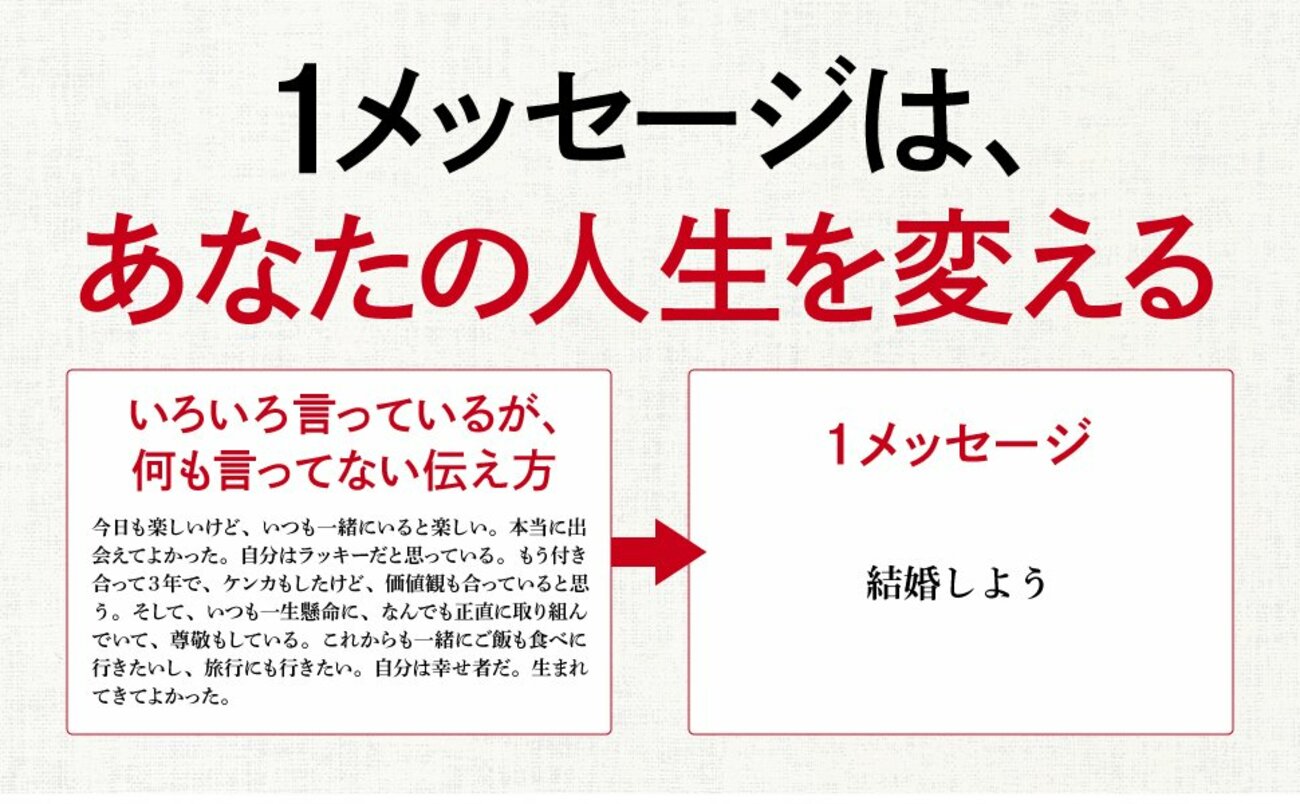

「1つに絞るから、いちばん伝わる」

戦略コンサル、シリコンバレーの経営者、MBAホルダーetc、結果を出す人たちは何をやっているのか?

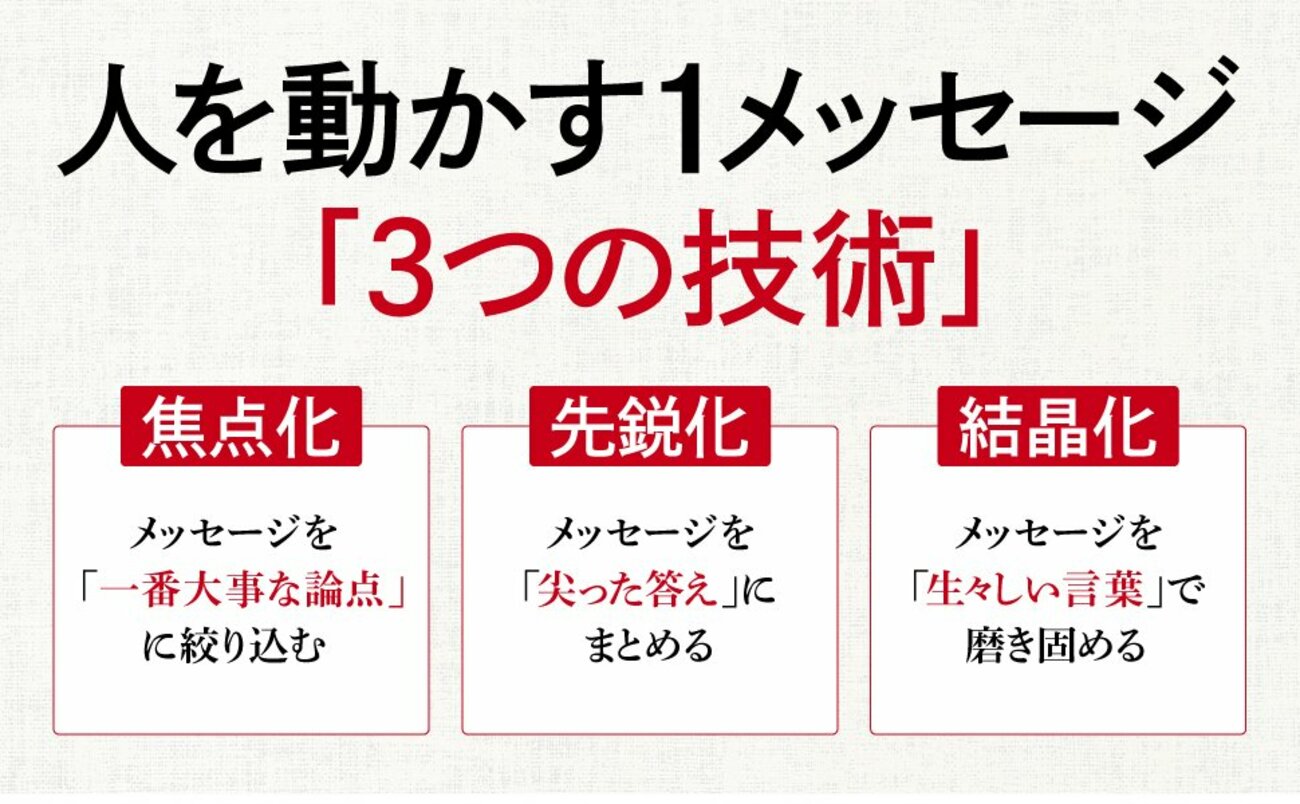

答えは、「伝える内容を1つに絞り込み、1メッセージで伝え、人を動かす」こと。

本連載は、プレゼン、会議、資料作成、面接、フィードバックなど、あらゆるビジネスシーンで一生役立つ「究極にシンプルな伝え方」の技術を解説するものだ。

世界最高峰のビジネススクール、INSEADでMBAを取得し、戦略コンサルのA.T.カーニーで活躍。現在は事業会社のCSO(最高戦略責任者)やCEO特別補佐を歴任しながら、大学教授という立場でも幅広く活躍する杉野幹人氏が語る。新刊『1メッセージ 究極にシンプルな伝え方』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「責任を負いたくない人」が連発する“ずるい正論”とは?

難しい問題をチームで議論している。

たとえば、「売上が伸び悩み、利益が予算に未達になりそうな中で、残り期間でどうやって予算を達成できるように挽回するか?」が論点だったとする。

リーダーの上司が悩ましい表情で、メンバーに意見を求めることがある。そんなとき、あなたはどうするか?

よくあるのは、意見を述べずに感想や評論を述べることだ。たとえば、次のようなものだ。

「これは、なかなか難しい問題ですね」

これを言って、意味があるだろうか。少なくとも上司にとっては意味がない。難しい問題だからわざわざみんなを頼って会議を開き、みんなからの意見を求めている。

数学の難しい問題に対して「これは、なかなか難しい問題ですね」と回答用紙に記入して0点をもらうのと同じだ。

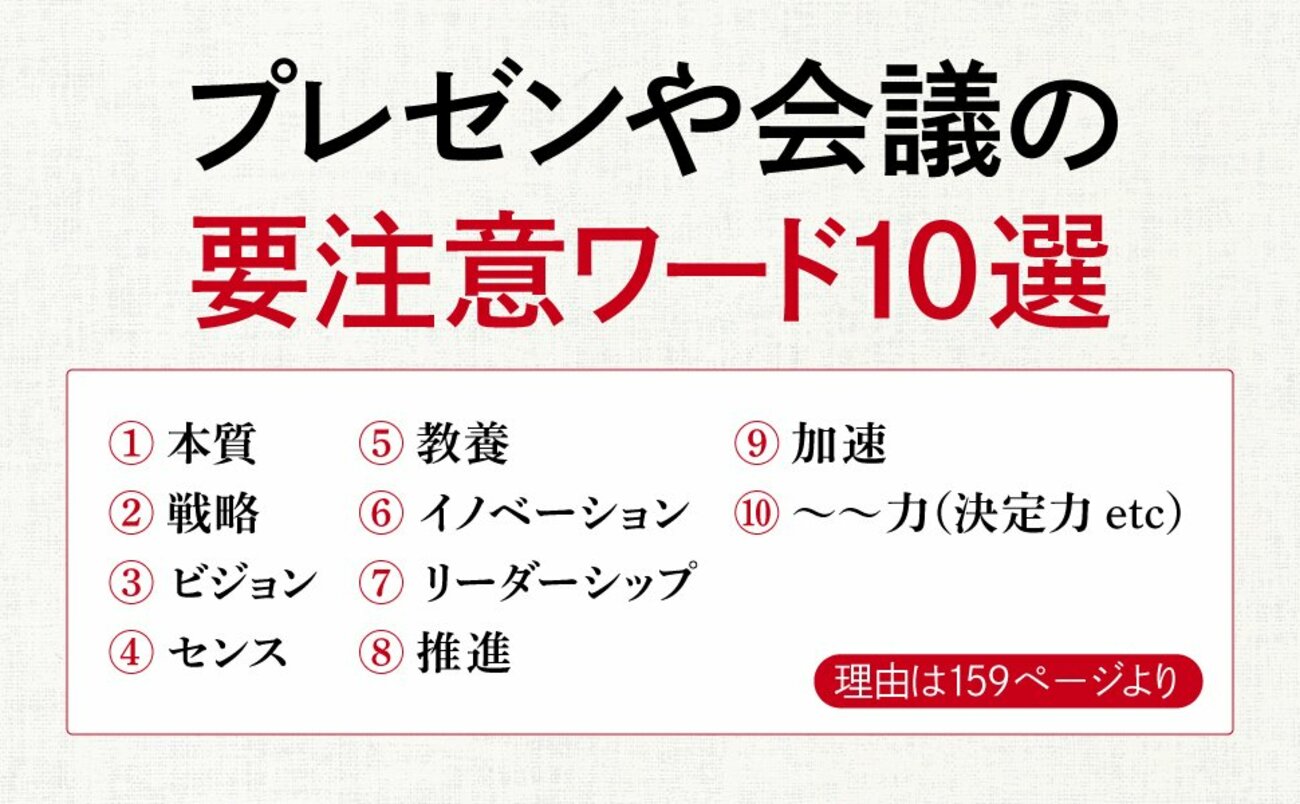

2つ目のよくあるパターンは、無難な「正論」を言うことだ。たとえば、次のようなものだ。

「わたしたちは、気を引き締めて頑張るべきですね」

間違ったことは言っていない。だが、こちらも上司にとっては、意味がないだろう。この意見は正し過ぎて「当たり前」なのだ。

上司が「われわれは、本当に気を引き締めて頑張らなくてはいけないのだろうか?」と悩んでいるのなら、この意見は意味がある。

しかし、予算未達なのだから「気を引き締めて頑張らなくてはいけない」のは上司にとっては当たり前でそこで悩んでいるわけはない。

「1+1=2」と答えているようなもので、正しいが当たり前で相手には意味がないのだ。

このような意見を「反論可能性」のない意見と言うが、反論可能性のない意見は正しいが意味がなく、そして、正しいからこそ、言われた相手は否定もできず、議論がそこで停滞してしまい、真面目に議論したい人にとっては迷惑になる。そうなると、自ずと上司の評価も芳しくなくなっていくだろう。

「否定に開かれた答え」を言おう

では、仕事ができる人は、どのような意見を言うのか?

それは、上司が難しい問題を抱えていて意見を求められたときに、感想を述べたり当たり前の正論を述べたりするのではなく、「否定に開かれた答え」を言う。

否定に開かれた答えとは、間違っている可能性がある答えであり、その可能性を後々に検証できるものだ。

たとえば、さきほどの問題であれば、次のような答えは「否定に開かれた答え」の一つだ。

「広告宣伝費を一旦削って、利益をつくりましょう」

これはたしかに利益の予算を挽回できる可能性もあるが、経営としてビジネスとして、間違った打ち手になる可能性も十分にある。

広告宣伝費を削ると、その当期の売上が落ち、結果としてコスト削減の効果を消してしまうくらいに利益がさらに落ち込む可能性がある。

また、仮に当期の売上があまり落ちず、コスト削減効果からその当期の利益予算を達成できたとしても、認知やブランドが落ち込み、時間差でその翌期の売上が落ちて翌期の利益を圧迫する可能性もある。

そして、間違っているかどうかは、売上の低下や、認知率やブランドイメージの悪化など、後々に検証することもできる。このため、この意見がどのような結果をもたらしたのかは、逃げられないほどに後に突き付けられることになる。

ただし、だからこそ、上司にとってはありがたい意味のある意見になる。

難しい問題とわかっている上司だから、「間違っていない答え」なんてないことを経験的に百も承知だ。そして、間違っている可能性がある「否定に開かれた答え」だからこそ、聞いた上司からは当たり前ではなく、なんでそんな意見を言うのかと考えさせられる。

そして、そんな間違っている可能性があり、それを後々に検証で否定される可能性があるのにもかかわらず意見してくれる人の意志の強さが伝わってくる。

結果として、上司はその意見を採択するかは別だが、真剣に聞いて考えてくれる。

間違っているかもしれない「否定に開かれた答え」なので、まわりのメンバーから反論も飛び交うかもしれない。でも、それも、上司にとっては悪いものではない。

その反論からの議論を通じて「否定に開かれた答え」の確からしさを見極められるし、その議論を通じて、建設的に新たな意見が生まれるかもしれないからだ。

なぜ「否定に開かれた答え」を言えないのか?

では、なぜ、人によっては意見を求められたときに「否定に開かれた答え」ではなく、感想や無難な正論を言ってしまうのか。

それは、無責任だからだ。

自分可愛さのあまり、相手のために伝えようとしていないからだ。

感想に正解や不正解はない。無難な正論は意味はないが常に正解だ。後から失敗や間違いの責任を問われることはない。責任を負いたくない人が、自分を守るために、感想や無難な正論を意見するのだ。

本当に相手のために伝えようと思うなら、感想や無難な正論を言って自分を守るのではなく、間違っている可能性があっても相手の問題解決のために「否定に開かれた答え」を意見するのだ。

間違ってはいないけど自分を守って意見を言う人と、間違っているかもしれないけど相手のために意見を言う人。どちらが上司にとってありがたく、どちらが評価されるのかは、明らかだろう。

たかが1メッセージ、されど1メッセージ。たった一文だが、そこには責任感までも透けて見えてしまうのだ。

(本原稿は『1メッセージ 究極にシンプルな伝え方』を一部抜粋・加筆したものです)