「昇進したいけど、何をどう準備すればいいかわからない」

「自分がどこを目指せるのか見えない」

そんなもどかしさは、多くの若手が抱える本音だ。

その課題を解決するヒントが書かれた本がある。

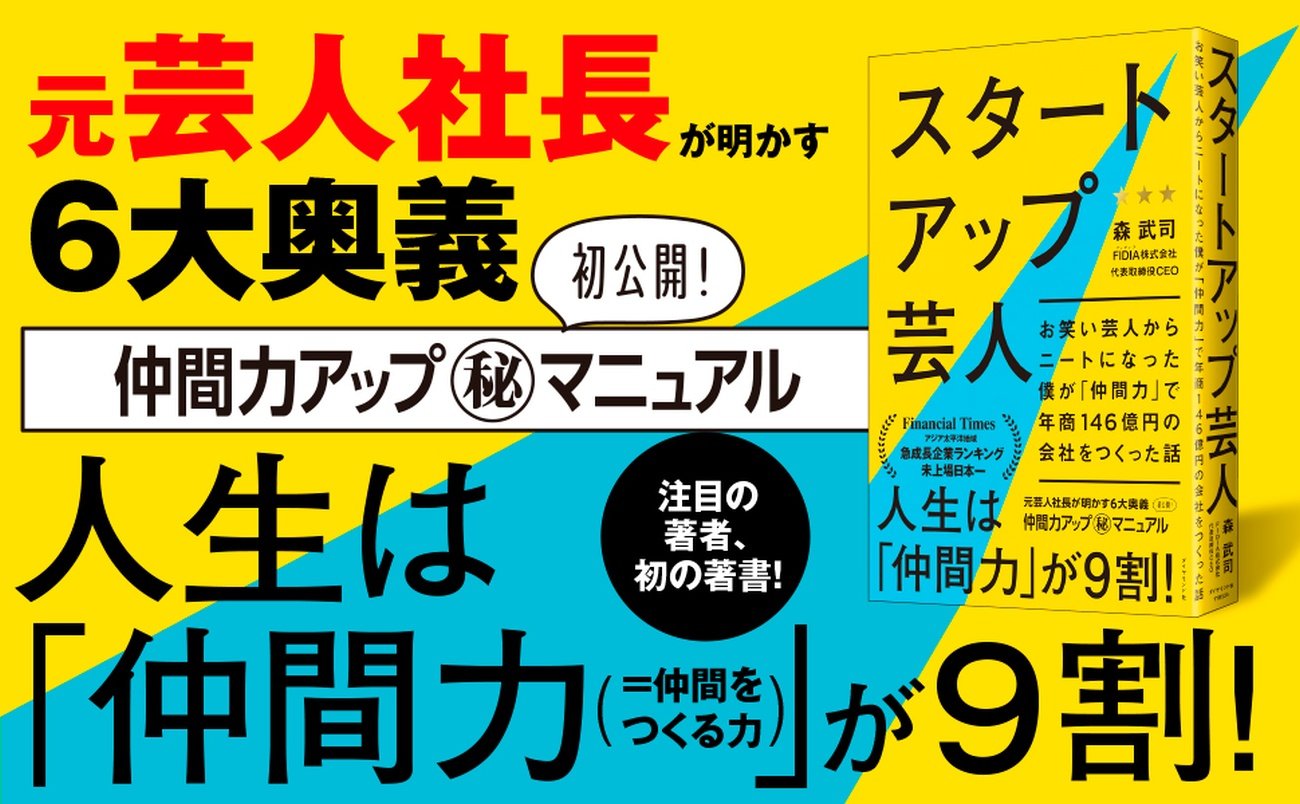

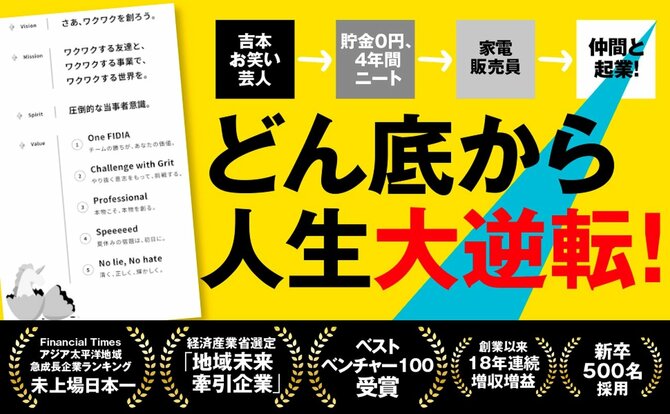

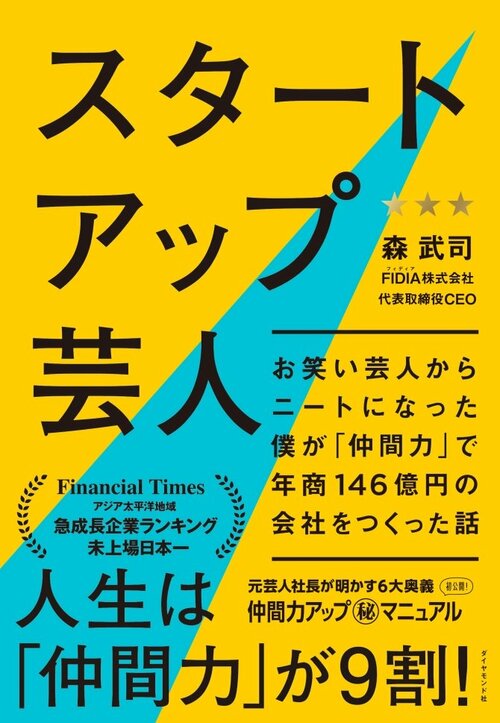

ベストセラー『「悩まない人」の考え方』著者の木下勝寿氏が「マーカー引きまくり! 絶対読むべき一冊」と絶賛する『スタートアップ芸人 ── お笑い芸人からニートになった僕が「仲間力」で年商146億円の会社をつくった話』だ。実際に18年連続で増収を達成するFIDIAグループでは、月1回の「組織図共有」によって社員のキャリア意欲を引き出しているという。今回は、FIDIAグループの中核企業であるFIDIA SOLUTIONSで営業を務める岡田将司氏に、「部下が自ら昇進を望む仕組みづくり」について伺った。(構成/ダイヤモンド社書籍編集局)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

みんなが早く昇進したいと思う仕組みとは?

――社内で昇進を目指したいと思っても、何から動けばいいのか分からず悩む人も多いと思います。FIDIAではどのようにサポートしているのでしょうか。

岡田将司(以下、岡田):私たちは月に1度、全社員に最新の組織図を共有しています。

役員や管理職だけが把握するのではなく、メンバー全員が自分の立ち位置やチームの全体像を確認できる仕組みです。

僕自身も現場にいた頃は、自分のチームの全体像がわからず、不安を感じたことがありました。

でも「組織図」があると、自分のポジションや将来のキャリアが具体的に見えるので、意識が変わります。

さらに、空席になっている役職も一目でわかる。

「ここなら、自分も挑戦できるかも」と思えるようになる点も大きいですね。

組織図が背中を押した、初めての昇格

――岡田さんご自身も、その仕組みを通じてキャリアアップした経験があるそうですね。

岡田:はい。入社当初は「メンバー」と呼ばれる立場で、その上に「メンター」、さらに「リーダー」という役職があります。

半年経てばメンター試験を受けられる基準でしたが、当時の僕はなかなか試験の許可がもらえませんでした。

直属のメンターの推薦が必要でしたが、何度希望を伝えても承認は下りず、悩み続ける日々が続いたんです。

そんな時、直属のメンターが退職してポジションが空席になりました。

月に一度の組織図でその空席を確認できたことで、別の上司に改めて試験希望を伝えると、すぐに推薦をいただけました。

さらに「入社1年ならリーダー試験も受けられる」と背中を押してもらい、メンターからリーダーへと一気にステップアップできたんです。

もし組織図で空席やルートを確認できなければ、この昇格はもっと遅れていたかもしれません。

「見える化」が若手の挑戦を生む

――昇格を経験したことで、職場を見る目にも変化がありましたか?

岡田:ありました。

自分の昇格を通して、「当時の自分と同じように、自分の可能性にまだ気づいていない若手がたくさんいる」と実感しました。

本来挑戦できる力を持っているのに、自分には関係ないと思い込んでいる。それが一番もったいないと感じました。

だからこそ、組織図の共有によって道筋を示すことが大切だと思っています。

全体像が見えることで、自分のキャリアパスを現実的にイメージできるようになる。

昇進に関心を持つメンバーには私から「このポジションが空いているけど挑戦してみない?」と声をかけることもあります。

押しつけではなく、本人の意思を尊重しながらそっと背中を押すイメージですね。

そうした働きかけを通じて「自分も上を目指していいんだ」と気づく社員が増え、自然とキャリアアップに前向きな職場文化が育っていきます。

仲間と働くことが、人生を動かす

――最後に、読者へのメッセージをお願いします。

岡田:組織図を共有するだけで、キャリアの見え方や挑戦する気持ちは大きく変わります。今のポジションにとどまっている部下も、空席や道筋が見えた瞬間に一歩踏み出す勇気を持てるんです。

森社長の著書『スタートアップ芸人』にも、仲間の成長を後押しする具体的な仕組みや考え方がたくさん書かれています。

今回の組織図共有もその一例です。

人材育成や組織づくりに悩んでいる方は、ぜひ一度手に取ってみてほしいですね。

(本書は『スタートアップ芸人 ―― お笑い芸人からニートになった僕が「仲間力」で年商146億円の会社をつくった話』に関する特別投稿です。)