そうなると、いきおい陸上自衛隊は「限定的かつ小規模な武力侵攻」の独力排除に焦点を当てた防衛力整備を行い、訓練計画を立てる。それが冷戦が終わるまでずっと続き、冷戦が終わってからも陸上自衛隊の思考を支配してきたのだ。つまり、陸上自衛隊の米軍軽視は、基盤的防衛力という政府方針に忠実だったが故の現象なのだ。

必要不可欠なのは

米軍との緊密な意思疎通

一方、航空自衛隊は日本周辺の空域に侵入する外国軍機を阻止する役割を担うのに対し、米空軍は外国の領土を攻撃する任務を主としている。つまり、同じ装備を使っていても、任務は大きく異なり、活動する空域も異なるので、密接なやり取りが生まれにくい。

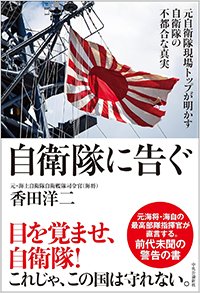

『自衛隊に告ぐ―元自衛隊現場トップが明かす自衛隊の不都合な真実』(香田洋二、中央公論新社)

『自衛隊に告ぐ―元自衛隊現場トップが明かす自衛隊の不都合な真実』(香田洋二、中央公論新社)

これに対し、海上自衛隊は、よく言えば米海軍と密接な連携のもとに運用してきた部隊であり、悪く言えば米海軍に対する依存度が極めて高い部隊なのである。「米海軍の番犬」とさえ言われたこともある。

何度も説明してきたように、海上自衛隊の最も重要な役割は、米軍の来援部隊が安心して日本に向かえるようにする環境を整えることだ。ハワイから西の太平洋地域において、敵の潜水艦や航空機が米軍の空母打撃群、輸送艦部隊を攻撃する事態を防ぎ、シーレーンの安全を図る役割だ。

この任務を完遂するためには、米海軍との密接な意思疎通が不可欠だ。米軍が何を求めているか、米軍が守ってほしいと思っているシーレーンはどの海域なのか、緊密に意思疎通しなければ、海上自衛隊の活動自体が意味をなさなくなる。