仕事ができる人ほど欠かさない習慣があります。

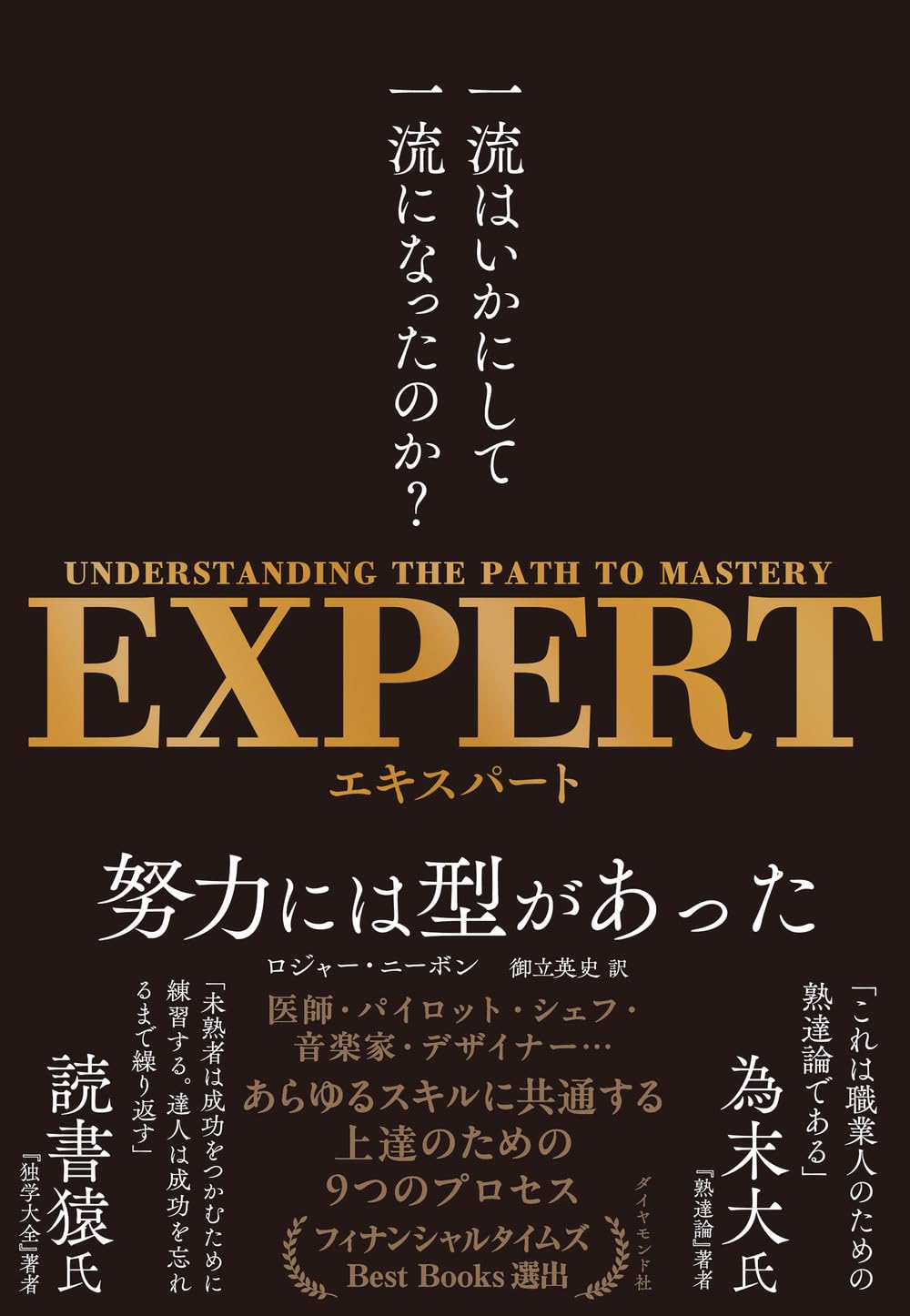

新刊『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』(ロジャー・ニーボン著/御立英史訳、ダイヤモンド社)は、あらゆる分野で「一流」へと至るプロセスを体系的に描き出した一冊です。どんな分野であれ、とある9つのプロセスをたどることで、誰だって一流になれる――医者やパイロット、外科医など30名を超える一流への取材・調査を重ねて、その普遍的な過程を明らかにしています。今回は、仕事を極めた人ほど身につけている習慣を、『EXPERT』本文より抜粋・一部変更してお届けします。(構成/ダイヤモンド社・森遥香)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

仕事ができる人の上達の習慣(「デッサン」というものの見方)

正しく見ること─本当にそこにあるものを見極めること─は、だれにとっても簡単ではない。何度も確認したはずなのに、メールを送信してからスペルミスに気づくことなど日常茶飯事だ。私たちは、実際にあるものではなく、自分が「そこにあるはず」と思うものを見てしまうのである。

デッサンとは、見ているものを本当に「見る」ための訓練だ。何かを描くときはディテールが重要で、ちらりと見るだけでは不十分だ。注意深く対象を見つめ、記憶に焼き付けなければならない。刺繍の芸術家であるフルール・オークスは、アート・ワーカーズ・ギルドでの私の同僚だが、デッサンのことを「ふだんより長く対象を見つめること」と表現している。鍵となるのは「描くこと」より「見ること」なのだ。デッサンは、目と身体と脳を結びつけることで、私たちが見たものを正確に認識する力を育ててくれる。

デッサンは、分野を問わず、時代を超えて、すべての芸術家にとって中心的な技術であり続けている。かつて、ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの学生たちは、古典彫刻の石膏像のデッサンから始まる厳格な教育を受けた。それがしっかりできるようになってはじめて、人間のモデルを描くことが許されたのである。

美術学校のなかには、モデルに上の階でポーズを取らせ、学生には地下の部屋に置いたカンバスに絵を描かせるという授業を行っていたところもあった。学生は上の階でモデルの姿を目に焼き付け、急いで階下に戻って絵を描く。何往復もしながら、毎回新たなディテールを描き加えて絵を完成させるというユニークな授業だ。

いまの美術学校では人体デッサンをあまり重視しなくなったが、現在活躍している多くの達人は、駆け出しのころ、そんな厳格な訓練を受けたものだ。

デッサンは芸術家だけが行うものではなく、ほかのあらゆる仕事でも同じように役に立つ。紙に書くことで、私たちは自分に、最も重要なものに意識を集中し、伝えたい情報について考えることを強いる。そうとは自覚していなくてもデッサンを行っているということだ。楽譜に書き込みをするピアニスト、論点をメモる弁護士、プロットを下書きする作家、患者のカルテに手術の概要をまとめる外科医─ほぼ例外なくだれもが、紙(あるいは画面)に何かを書き記し、それをだれかに伝えようとしている。書くことによって、重要なことを抽出し、それ以外のことを削ぎ落としているのだ。

(本記事は、ロジャー・ニーボン著『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』の抜粋記事です。)