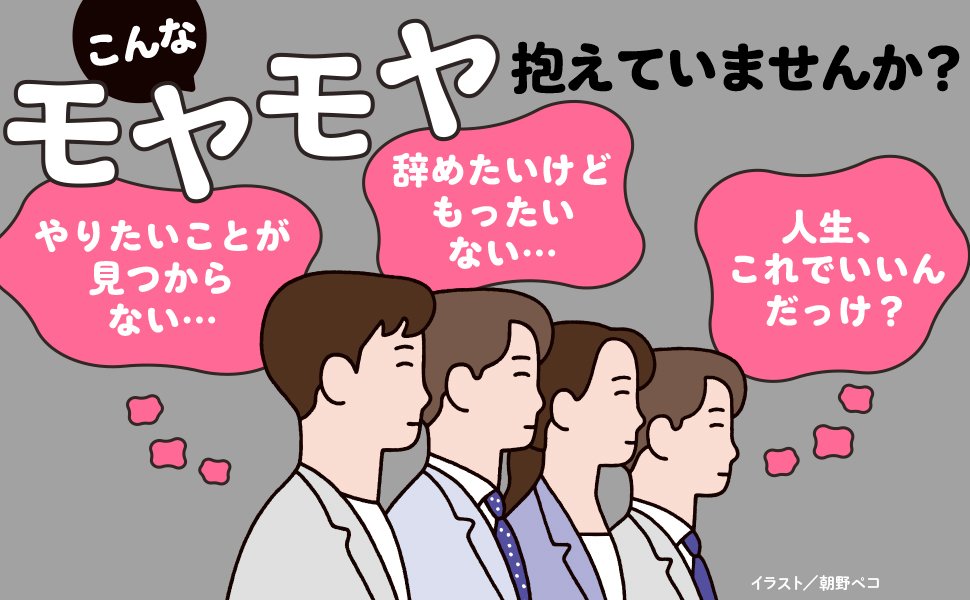

「せっかく“いい会社”のはずなのに、毎日ぜんぜん楽しくない…」

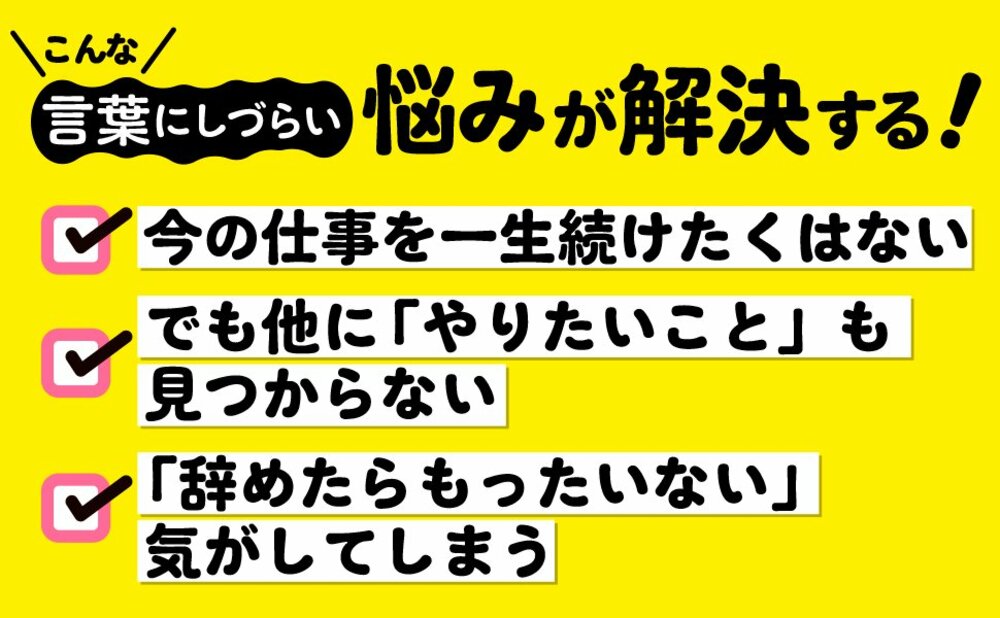

あなたは今の職場で、「うまく言葉にならない“悩み”」を感じたことはないだろうか。「この会社で一生働くなんて無理…」「でも、他に“やりたいこと”もない…」「だから、しぶしぶ働いている…」そんな日々に「このままでいいのか?」と不安になったことも、一度ではないはず。

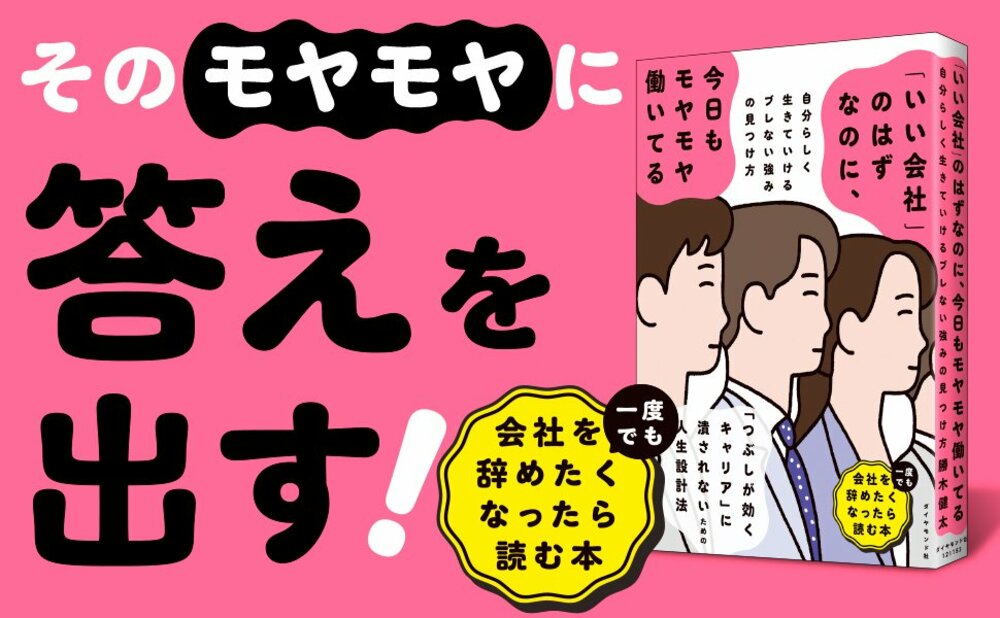

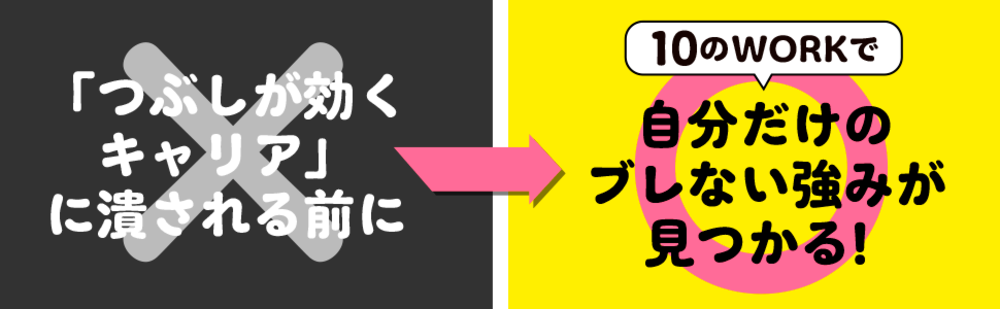

こんな“うまく言葉にできないモヤモヤ”を「見事に“言語化”してくれた!!」と話題なのが、新刊『「いい会社」のはずなのに、今日もモヤモヤ働いてる』だ。各所から共感が殺到している本書の内容に沿って、今回は「キャリアのモヤモヤ」の正体について解説する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

ハイスペックでも特別になれない理由

かつては、学歴や資格、職歴といった「スペック」を積み上げることが、王道の成功法だとされていた。優秀であることが、報酬と信頼をもたらし、それは資本主義社会における、ごく自然な構造でもあった。

しかし今、情報は飽和し、テクノロジーは加速している。かつては限られた人の特権だった「優秀さ」も、今では誰もが手にできる時代だ。

もちろん、学歴や専門性が無価値になったわけではない。だが、それだけでは「特別」にはなれない時代が、すでに始まっている。

1億人に浅く届くより、1万人に深く刺さること。

求められているのは、「より多くに届くこと」ではない。

「より深く、確かに届くこと」だ。

心から共鳴する誰かに届けば、それだけで十分。

いまや「成功」の定義すら、変わってくる時代だ。

「唯一無二性」で大事な1つのこと

あなたが会社に縛られずに生きていくために必要なのは、「唯一無二性」だ。

しかしそれは、「映えるかどうか」から考え始めてはいけない。他人の評価ではなく、「自分にとって意味があるかどうか」だ。

誰にも言わずとも、胸の内で「これは面白い」と思えるもの。

その小さな芽は、やがて人の目を引く大木になっていく。

心が「面白い」と感じるほうへ、そっと足を向けてみる。

やってみたら、少し気分がよくなった。誰かに話してみたら、思いがけない反応が返ってきた。

――そんな小さな「確かさ」を集めよう。

等身大の自分を、世に発表する

ある女性が、自宅のキッチンから、何気ない日常の食卓風景を動画で発信している。

カメラの前で話すわけでも、特別な編集をするわけでもない。

ただ、子どもと一緒に料理をしながら、昔から馴染(なじ)みのある食材や道具を、飾らず丁寧に扱っている。

彼女が注目を集めたのは、「何かを演出したから」ではない。むしろ、その真逆だった。着物のまま、子どもと遊ぶ。古い器で、いつものごはんをいただく。季節のうつろいを、暮らしの言葉でそっと残す。

伝統の名残と、今の暮らしのリアリティ。その両方が、違和感なく同じ画面の中に並ぶ。その“重なり”こそが、誰にも真似できない独自の文脈を浮かび上がらせていた。

どれも、目立つための行動ではない。けれど、その一つひとつに宿る所作とまなざしが、「文化は、生きることそのものだ」と、見る者にそっと語りかけてくる。

結果としてその発信は、料理動画でも、育児Vlog(ブイログ)でも、伝統文化の紹介でもなかった。どのジャンルにもきれいに収まらない、まったく新しい意味のレイヤーを立ち上げていった。

そして、テクノロジーの力によって――その日常が、必要としている誰かのもとへ、深く届いていった。

単なる「日常の延長」でも、世界に届く

テクノロジーはもはや、「大きく広げるための道具」ではない。「濃くつながるための装置」へと進化しつつある。

インフラとAIの急速な普及は、私たち一人ひとりの「影響力の形」を、根底から塗り替えつつある。

今、私たちに問われているのは、「どれだけ広げられるか」ではない。

「どれだけ深く、人の心に染み込むか」――その深さこそが、価値を決める。

無理に広く、浅く広げようとして、疲弊する必要はない。小さな輪でいい。確かな共鳴を、丁寧に育てていくこと。

その「深さ」こそが、持続可能な「唯一無二性」を支える、揺るぎない土台になる。

(本記事は『「いい会社」のはずなのに、今日もモヤモヤ働いてる』の一部を編集・加筆・調整した原稿です)