しかし、音楽の授業ではそういった流行っている曲は扱われないので、楽曲にあまり興味を持てなかったこともありますし、なぜか授業の大半を占める合唱ではピアノを弾ける人が中心になっていような気がします。

端的に言えば音楽の授業が面白いと思ったことがなかったわけです。だから、中学生になるくらいのときには、どちらかといえば「自分は音楽が苦手なんだ」と思っていました。

そんな人間が作曲を仕事にしているので、じつにわからないものです。私個人に関しては、そのくらいの認識で問題はなかったわけですが、音楽教育の実態そのものにはいくつか疑問点が残りました。

音楽の授業が合唱をするだけで

終わってしまう残念な現状

まず、なぜ音楽の授業時間の多くは、歌うことに費やされるのでしょうか。

たしかに私も歌うことは楽しいと思いますが、とくに好きでもない歌をみんなで一緒に歌わされるというのは、どちらかというと訓練に近い感覚があります。訓練であるならば、その後何かの役に立ってほしいと思うのですが、そういうわけでもありません。

実際合唱というのは、集団授業を成立させるための手段でしかないのは確かなことかと思います。本当は、それぞれに関心のある音楽に取り組むことができればそれでよいのでしょうが、数十人のクラスで何かしら「音楽的」なことをやろうと思うと歌うしかないのです。

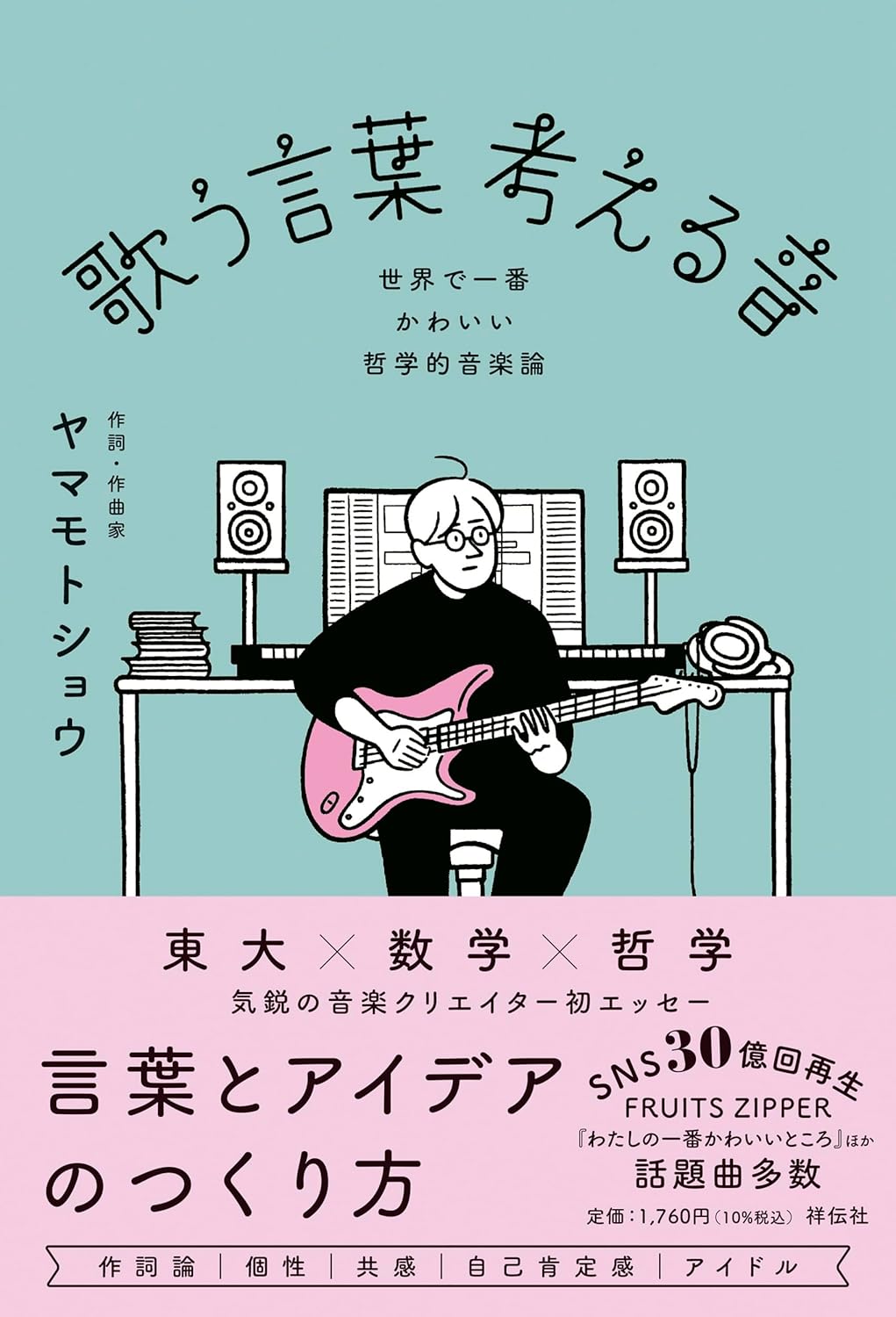

『歌う言葉 考える音――世界で一番かわいい哲学的音楽論』(ヤマモトショウ、祥伝社)

『歌う言葉 考える音――世界で一番かわいい哲学的音楽論』(ヤマモトショウ、祥伝社)

今、手元に中学1年生の音楽の教科書があるのですが、これをよく読んでみると、合唱以外にもさまざまな楽器の紹介やリズムの紹介、また作曲にチャレンジできるような項目も存在します。カリキュラム自体はかなり多様な内容になっているのですが、実際に授業でそれを行なおうとすると、前述のようなシステム的限界から難しくなっている部分はあるかと思います。

また、もう1つ考えられるのは音楽の教員がおそらくほとんどの場合、ある楽器(ピアノが多い)の専門家でしかないという事情があるかと思います。

教科書に出てくる内容をプロとして説明するのは実際、その楽器のプロの演奏家でもないとなかなか難しいでしょう。国語の教師が、必ずしも素晴らしい小説を書けるわけではないのと同じです。

そう考えると、音楽の授業ではもっと鑑賞をメインにすればよいのではないかという気もしてきます。