「会社がぜんぜん楽しくない…」

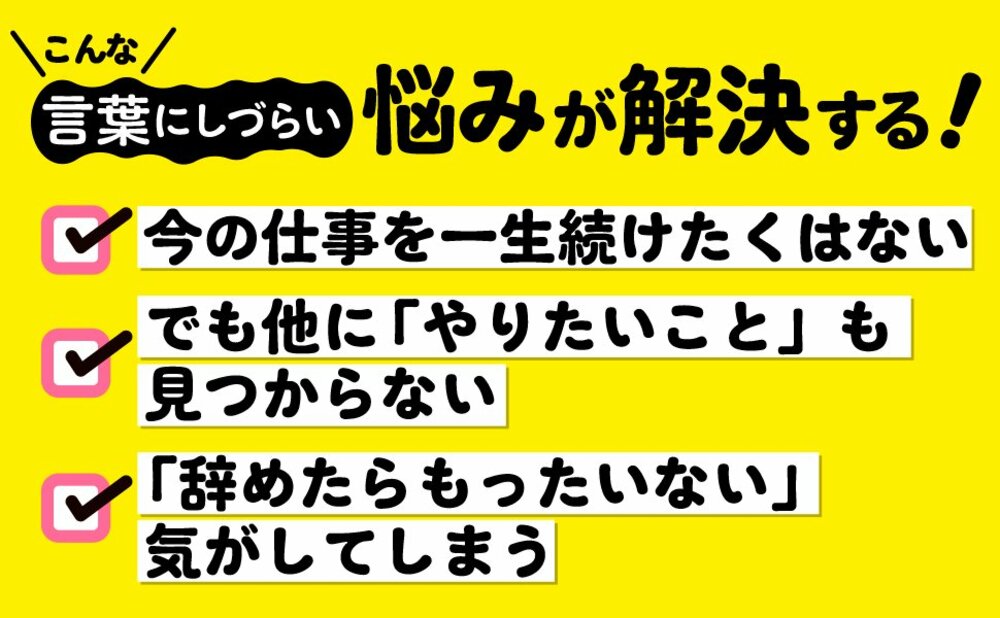

あなたは今の職場で、「うまく言葉にならない“悩み”」を感じたことはないだろうか。「この会社で一生働くなんて無理…」「でも、他に“やりたいこと”もない…」「だから、しぶしぶ働いている…」そんな日々に「このままでいいのか?」と不安になったことも、一度ではないはず。

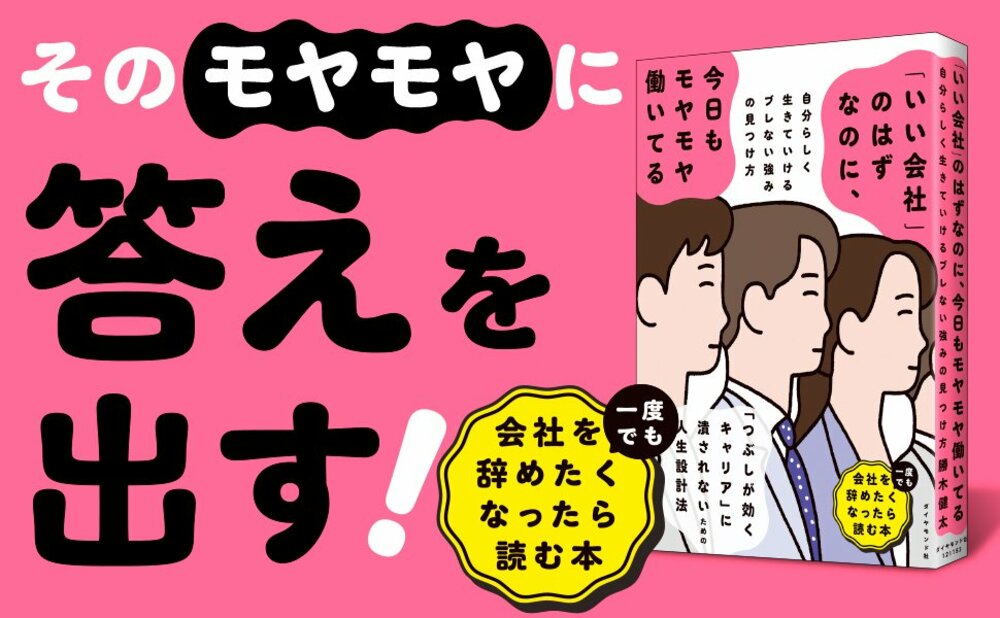

こんな“うまく言葉にできないモヤモヤ”を「見事に“言語化”してくれた!!」と話題なのが、新刊『「いい会社」のはずなのに、今日もモヤモヤ働いてる』だ。各所から共感が殺到している本書の内容に沿って、今回は「キャリアのモヤモヤ」の正体について解説する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「過去問思考」で、「唯一無二性」の種を見つける

歴史に名を刻んだ成功者たちは、本当に最初から独創的だったのだろうか?

多くの人はまず、「成果が証明された型」を徹底的に学び、真似する。

その上で、“自分だけの引っかかり”や違和感を、少しずつ差し込んでいったにすぎない。

これは、受験勉強とほぼ同じだ。

過去問を分析し、頻出パターンを押さえ、出題者の癖を読む。そうして「攻略法」を練る――。

この「過去問思考」は、創作やビジネスの世界にもそのまま応用できる。きわめて合理的、再現性の高いアプローチだ。

過去問を読めば、攻略法が見えてくる

ある若手のお笑いコンビがいる。ネタの構造は古典的で、起承転結やツカミの技法も実にオーソドックス。いわゆる“型”に忠実であることを、彼らはまったく恐れていない。

それでも、彼らの笑いには、どこか妙な“引っかかり”がある。話のテーマは偏っていて、文系の教養やシニカルな視点がにじむ。

感情ではなく、知性でじわじわ笑わせるような語り口。構造を熟知した上で、「ウケるための正解」からほんの少し距離を取っている。

その“ズレ”が、観客との温度差を逆手に取り、独特の空気感を作り出す。

やがてそれは「わかる人にはわかる」という知的な熱狂へと転化されていく。

彼らにとって、そのズレは「奇をてらった演出」ではなかった。むしろ、「自分の肌感覚」として、ごく自然に取り入れていた。

王道を深く理解しているからこそ、そのズレは洗練され、強く心に残るものになっていた。

型を軽視せず、愛し抜く

「模倣=ダサい」――そう思った瞬間、創造は一気に遠のいてしまう。

大切なのは、「型」を軽んじないこと。むしろ、徹底的に理解し、愛し抜くことだ。

模倣を遠ざける人は、創造の入り口にすら立てない。

すべてのトップランナーは、まず徹底的に先人の背中を追いかける。

「模倣している自分」に、嫌気がさしてもかまわない。

無理に“新しさ”をひねり出す必要はない。まずは、既存の構造を深く読み解くこと。そしてその中に、自分だけの“違和感”を忍ばせてみる。

最初は、ただの真似にすぎない。けれど、「真似のどこが気持ち悪いか」を書き留めることこそが、創造の原点になる。

「ズレのメモ」を作ろう

ズレのメモ――それは、未来の設計図だ。

まずは、自分が惹かれる分野のトップランナーを3人ピックアップしてみよう。彼らの共通点をノートに書き出し、「何を守り、どこをズラしたのか?」を観察してみる。

その共通項に言葉を与えた瞬間、模倣は模倣ではなくなる。

そこから、再構成のプロセスが動き始める。

「ゼロから始められない自分」に、落胆する必要はない。

むしろ、すでに積み上げられた文脈の中から歩き出せる自分を、信じてみよう。

一発逆転なんて、狙わなくていい。

ズレを仕込んだ“地味な型”こそが、やがて競争のない土俵になっていく。

(本記事は『「いい会社」のはずなのに、今日もモヤモヤ働いてる』の一部を編集・加筆・調整した原稿です)