「お手伝い」は作業が単純で

理解しやすいものから

お手伝いの対象となる家事には、たいてい複雑な手順があります。皿洗い1つをとっても、単純ではありません。

皿洗いの場合は、

(1)水の温度や量を調整し

(2)皿に残っているものを落とし

(3)スポンジに適量の食器洗剤をつけて泡立て

(4)そのスポンジを使って皿を洗い

(5)水で皿を洗い流して

(6)皿を水切りかごに入れる

と、6手順もあります。

手順が多過ぎて、子どもは嫌になるのです。

なので、低学年の子どもなら、まずは単純なお手伝いから始めましょう。

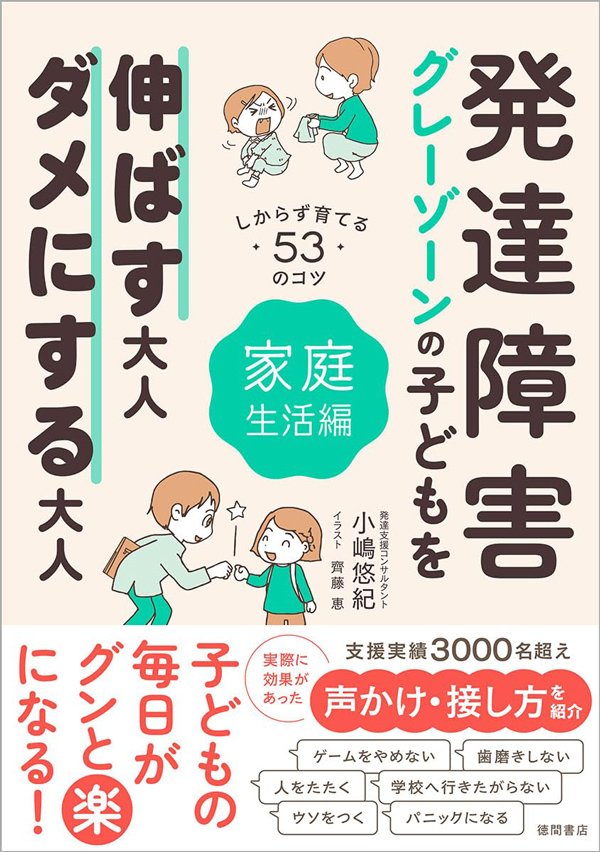

『発達障害・グレーゾーンの子どもを伸ばす大人、ダメにする大人 家庭生活編』(小嶋悠紀 徳間書店)

『発達障害・グレーゾーンの子どもを伸ばす大人、ダメにする大人 家庭生活編』(小嶋悠紀 徳間書店)

複雑なものは避け、「2階の子ども部屋にあるごみ箱を持ってきてね」や、「食べた食器を流しまで運んでね」など、作業が単純で理解しやすいものから始めると成功しやすくなります。

トイレやお風呂の掃除や食器洗いでは、一つひとつの手順を分解して教えます。

その分解した手順のなかから、本人のできそうなところを選択させてもいいでしょう

複雑な手順のお手伝いは、最初から「無理」「できない」となり、子どもにとっても「お手伝い=難しいもの」とインプットされてしまいます。

子どもが単純なお手伝いに慣れたら、少しずつ段階的に難易度を上げていくといいでしょう。

同書より転載

同書より転載