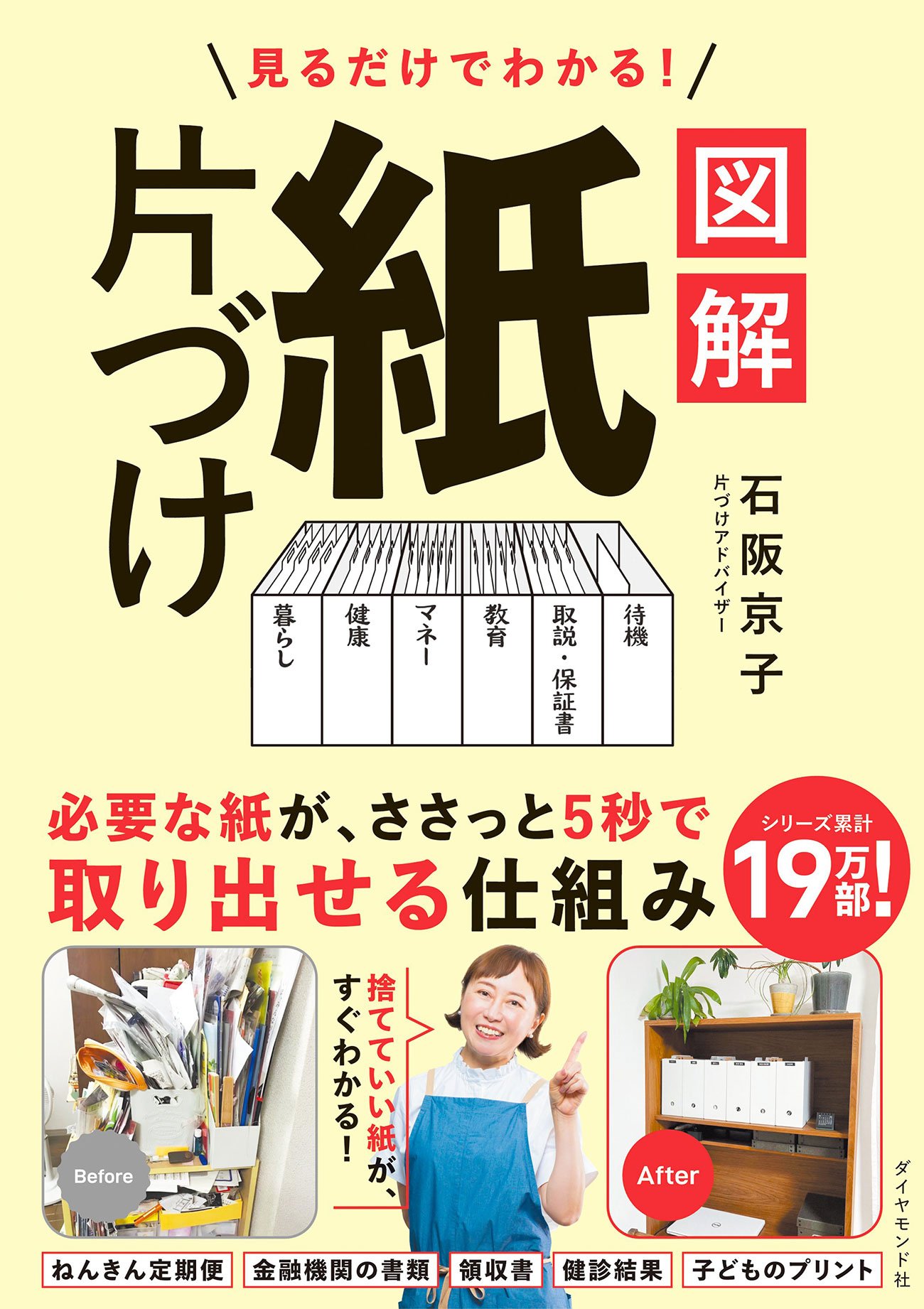

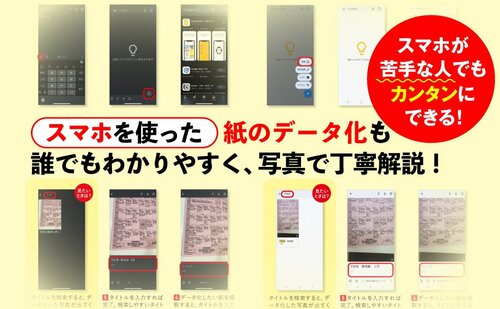

「あの大事な紙、どこいった?」のイライラに終止符をうち、お金、時間、人生をコントロールしよう! 10万人を救った紙片づけメソッドの図解版『見るだけでわかる! 図解 紙片づけ』(石阪京子著)が発売に。「必要な紙が5秒で見つかる」画期的な片づけ術が、図解で直感的に分かり、紙を減らすスマホ活用術も超絶丁寧に解説。本連載では本書から、抜粋・編集してメソッドを紹介していきます。

『図解 紙片づけ』より イラスト:奥川りな

『図解 紙片づけ』より イラスト:奥川りな

書類ケースは家庭の紙の整理には適さない

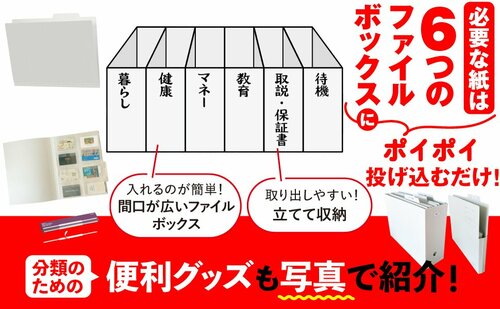

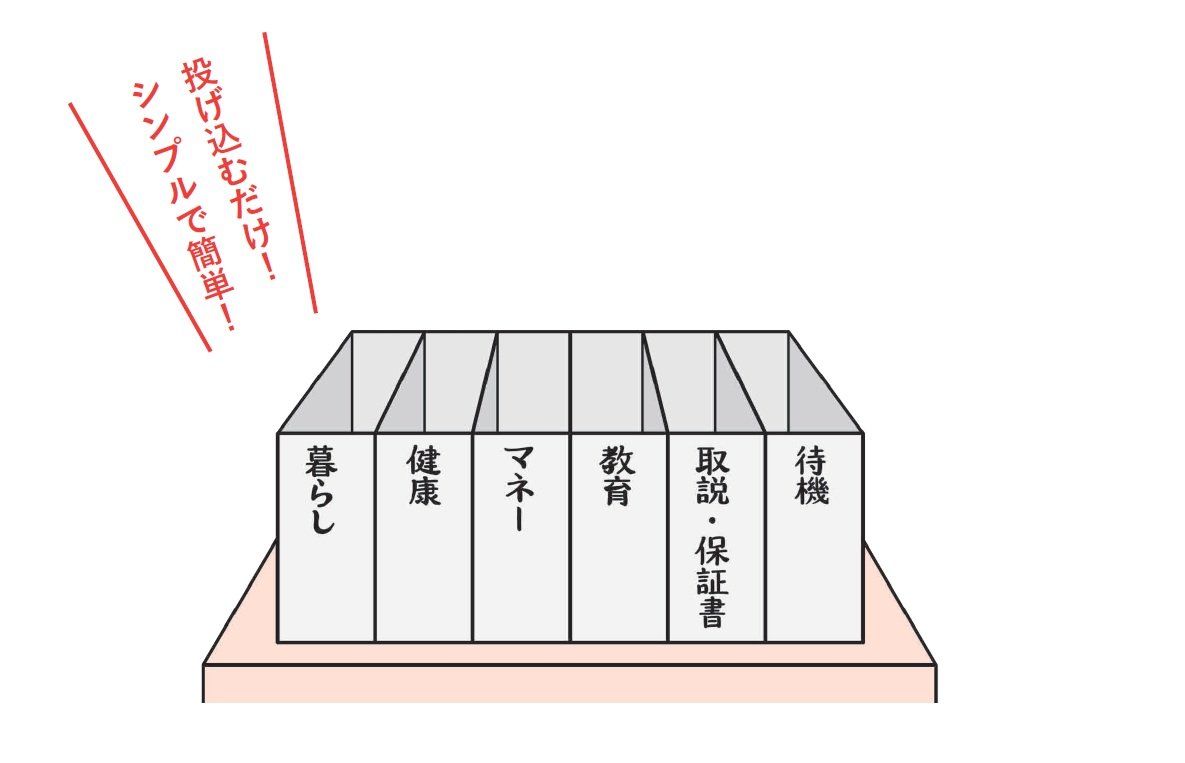

石阪式のホームファイリングでは、紙を分類するカテゴリーは、次の6つです。

・暮らし

・健康

・マネー

・教育

・取説・保証書

・待機

1つのカテゴリーに1つのファイルボックスを使うので、用意するファイルボックスは6個になります。「金目の紙」なら「マネー」ボックスに入れるという具合です。

そうやって紙をファイルボックスにポイポイ収納していくと、だんだんボックスの中で紙が増えてきます。そうすると、必ずその中でチームが分かれてくるので、便利グッズを使ってさらに分類していきます(使用するファイルボックスやグッズは3章で紹介します)。

家族構成によっては、2~3個のボックスで足りることも

ちなみに、用意するファイルボックスの数は6個が基本ですが、ご家庭によっては2~3個で足りることもあります。

紙の量が少なくて、1カテゴリーに1ボックスだと中身がスカスカになる場合は相乗りさせてください。1つのファイルボックスに複数のカテゴリーを一緒に入れてかまいません。

たとえば、ひとり暮らしで紙があまりない方は、「暮らし」~「取説・保証書」までの5つを1つのボックスにまとめ、それと「待機」ボックスの、2つで足ります。

実際、我が家はすでに子どもたちが巣立っており、夫婦ふたり暮らしなので、紙の量がぐんと減りました。そのため、現在のファイルボックスは、「暮らし」(「健康」「取説・保証書」も相乗り)、「マネー」「待機」の3つだけです。

いっぽう、子育て中の方で紙がたくさんあるご家庭はファイルボックスは6つ必要になることが多いでしょう。

このように、家族構成によって取っておくべき紙の量は異なるので、ファイルボックスの数も変わってきます。用意するファイルボックスの数は“最大で”6つだと思ってください。

ファイルボックスは買いすぎても無駄にならない

もし、ファイルボックスを買いすぎるのを絶対に避けたいという方は、とりあえず紙袋などで代用して、自分に必要な数を見極めてみるといいかもしれません。

とはいえ、私が紙の収納にファイルボックスをおすすめする理由は、その汎用性の高さにもあります。紙を収納しなくなっても、色々な場所で使えるからです。キッチンでフライパンを収納することもできますし、洗面所で洗剤を入れておくこともできます。私の場合は、仕事で使うパソコンの細かいグッズをファイルボックスに入れています。

ですから、もし「買いすぎたかも」と思っても、無駄にはならないので安心してくださいね。

*本記事は、『見るだけでわかる! 図解 紙片づけ』より、抜粋・編集して作成しております。