「考えすぎて動けない人」が陥る最悪の思考グセ、ワースト1

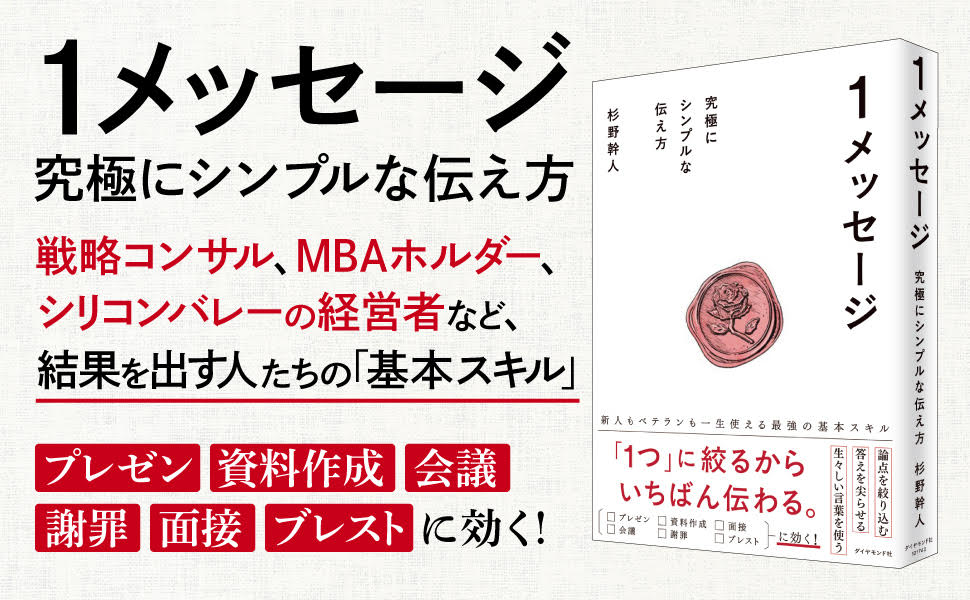

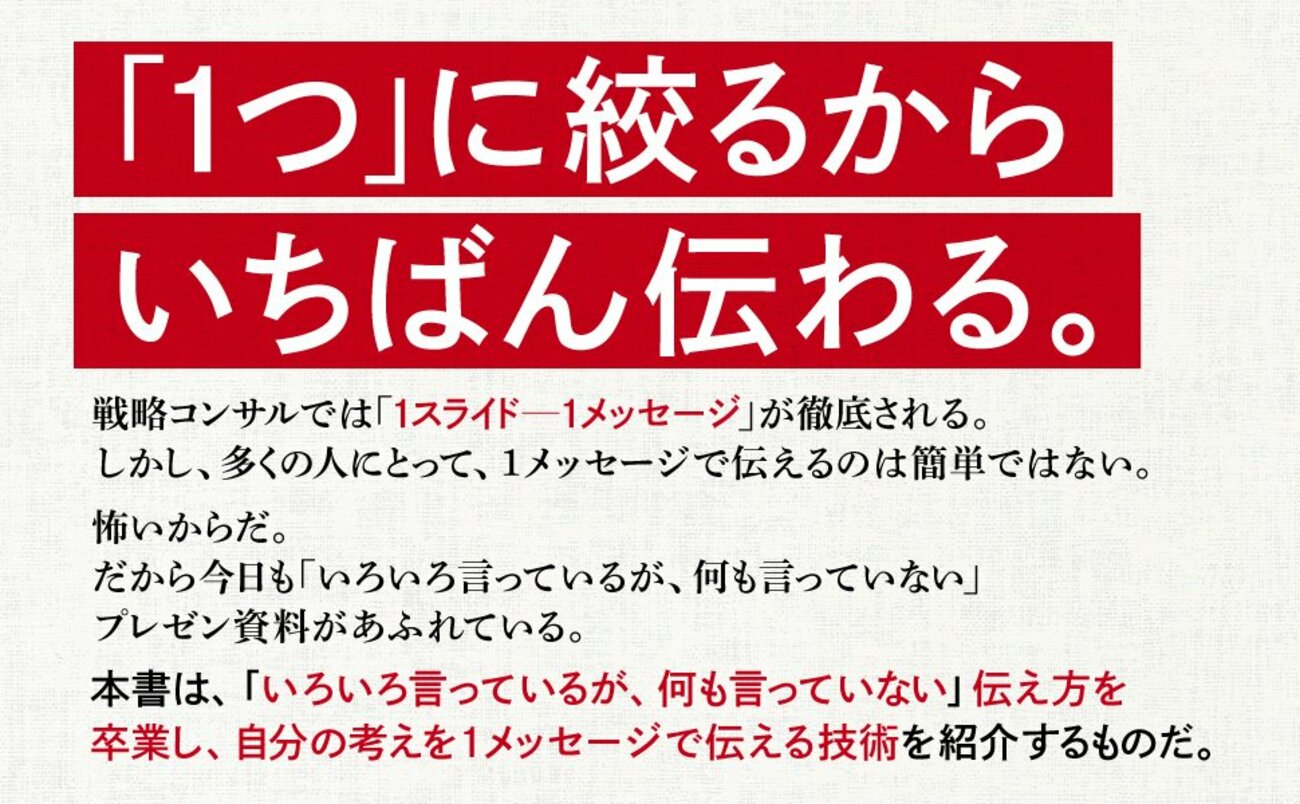

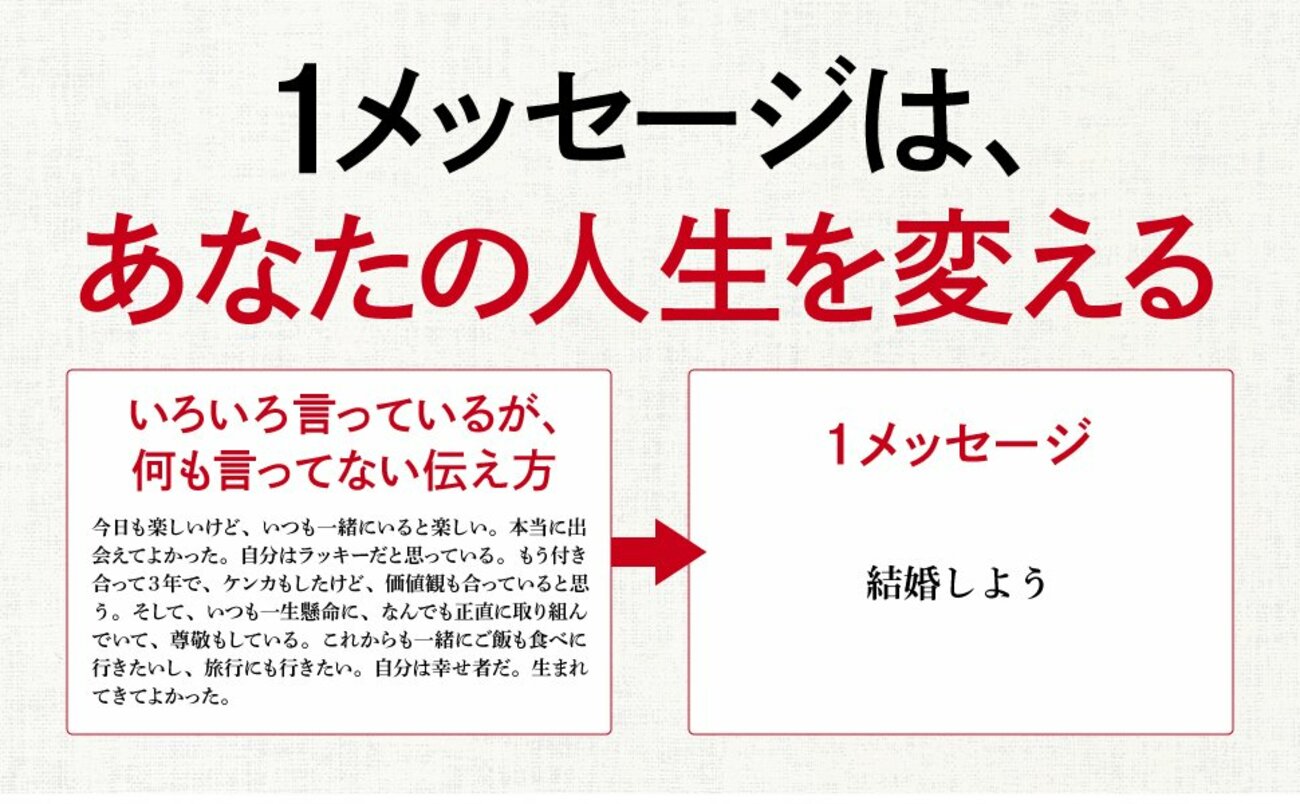

「1つに絞るから、いちばん伝わる」

戦略コンサル、シリコンバレーの経営者、MBAホルダーetc、結果を出す人たちは何をやっているのか?

答えは、「伝える内容を1つに絞り込み、1メッセージで伝え、人を動かす」こと。

本連載は、プレゼン、会議、資料作成、面接、フィードバックなど、あらゆるビジネスシーンで一生役立つ「究極にシンプルな伝え方」の技術を解説するものだ。

世界最高峰のビジネススクール、INSEADでMBAを取得し、戦略コンサルのA.T.カーニーで活躍。現在は事業会社のCSO(最高戦略責任者)やCEO特別補佐を歴任しながら、大学教授という立場でも幅広く活躍する杉野幹人氏が語る。新刊『1メッセージ 究極にシンプルな伝え方』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「考えすぎて動けない人」が陥る最悪の思考グセとは?

意見を求められたときに、自分の考えをはっきりと伝える。それも一つに絞って、シンプルな1メッセージで伝える。それを怖がる人もいる。

「一つに絞ってはっきりと意見するのは、間違う確率が高まりそうで怖い」

「間違っているかもしれないので、いろいろと言ったり、曖昧にしてしまったりする」

「自分の言うことが正しいかわからないのに、それで相手が決めたら、責任をとれない」

自分の考えが間違っていたらどうしよう。それで相手の意思決定に影響を与えてしまってよいのだろうか。言葉を濁したり、いろいろ言ってごまかしたりした方が安全ではないか。だから、言いたいことを一つに絞って1メッセージで伝えるなんて、とんでもない。そういう不安だ。

これに対しては、答えはクリアだ。間違ってもよいから、自分の考えを一つに絞って伝えよう。なぜならば、現実の世界の意思決定や問題解決では、完璧な正解なんてないからだ。

ノーベル経済学賞を受賞した「限定合理性」という考え方

わたしはMBAを修了した後に、博士課程で経営学の研究をしていた。

その当時に、一番学びのあった考え方が「限定合理性」という考え方だった。限定合理性は、ハーバート・サイモンという米国の研究者が提唱した概念だ。サイモンは後に、この研究でノーベル経済学賞を受賞している。限定合理性を、わたしなりに意訳すると次のようになる。

「現実の意思決定において、すべての選択肢を見つけることはできない。見つかった選択肢を完璧に評価することもできない。情報は必ず不完全だからだ。結果として、正解だとわかるものを選べない。なので、現実の意思決定とは、最低限に満足できそうな選択肢を見つけることに過ぎない」

限定合理性という概念は、意思決定のなにかしらの法則性を示した理論ではない。意思決定はこうあるべきだという規範を示したものでもない。現実をうまく表すモデルを提示したものに過ぎない。

それでも当時のわたしは、この概念に関心をもった。たしかに、正解だとわかるものを事前に選ぶことはできないのだから、意思決定とは間違ってもよいから最低限に満足する仮説を見つけてとっとと行動に移す作業だなと、このときに頭の整理ができたからだ。

ランチの行先を「完全合理的」に考えると?

ランチを例にして、限定合理性を考えてみよう。ここでは限定合理的な意思決定との対比するために、すべての選択肢の中から完璧にそれらを評価して最適なものを選ぶことを完全合理的な意思決定と呼ぶこととする。

完全合理的に意思決定したいチームが、ランチでの行き先を議論しはじめる。

誰かが「杉野亭のラーメンがよい」と提案する。他の誰かが「杉野亭のラーメン以外の選択肢をすべて洗い出せ」と言う。今度は違う誰かが「すべての店についての情報を集め切り、各店のすべてのメニューとその価格も把握し、われわれ一人ひとりの好みとの相性も照合した上で最適な店を絞り込め」と言う。

だいたい、完全合理的に意思決定するとはこういうものだ。こんな意思決定をしようとしたら、ランチタイムは終わるし、おそらく、ランチタイムが終わってもずっと店を調べ続けることになり、店にはいつまでも入れないだろう。

では、どうすればいいのか?

一方で、限定合理的な意思決定でよいと思っているチームは、どう行き先を議論するか。

誰かが「杉野亭のラーメンがよい」と提案する。他のみんなは杉野亭のラーメンが自分にとって満足できるレベルかだけを想像する。ある程度は満足できそうであれば、そこでもう「OK」と決める。満足できそうになければ、「武蔵野軒のカレーはどう?」など他の仮説を提示する。

こうして、ある程度に満足できそうなものが見つかったところで、とっとと「OK」と決めて意思決定を終わらせる。

すべての選択肢やその可能性を評価しているわけではないので、もっとよい店があるのかもしれないし、その点では店選びを間違っているかもしれない。

しかし、圧倒的に早く決まるし、なにより満足できる。

こうして、限定合理的な意思決定は、完全合理的な意思決定よりも、圧倒的に早く次の行動に移れる。仮に実際に食べてみたら失敗だったとわかったとしても、早く行動したことで早く学習ができるようになり、次の意思決定の参考情報が増えるので、長い目でみればより早くよりよい店選びができるようになる。

現実の意思決定は、限定合理的にできている。

なのに、いざ自分たちが意思決定をしようとするときや議論しているときには、完全合理的な意思決定を追い求めたりする。

自分に対して完全合理性を追い求めると、間違っているかもしれないからと意見できなくなる。そして、他人に対して完全合理性を追い求めると、誰かが意見したことについて、あたかもリスクのない完璧な選択肢があるかのように「それにはリスクがある」と評論に時間をかけて、意思決定を遅らせてしまったりする。それらはどちらも正しそうでいて、問題の解決をサボタージュしているに過ぎない。

間違ってもいいから、自分なりの1メッセージを伝えよう

人の意思決定は、どこまでいっても限定合理的だ。正解は探しても見つからないので、完全や完璧な正解を求めなくてよい。答えはどこまでいっても仮説であり、間違ってもよい。

間違ってもよいのだから、自分の不完全な意見を堂々と、自分のためにも、相手のためにも、一つに絞って自分なりの1メッセージで伝えればよい。

(本原稿は『1メッセージ 究極にシンプルな伝え方』を一部抜粋・加筆したものです)