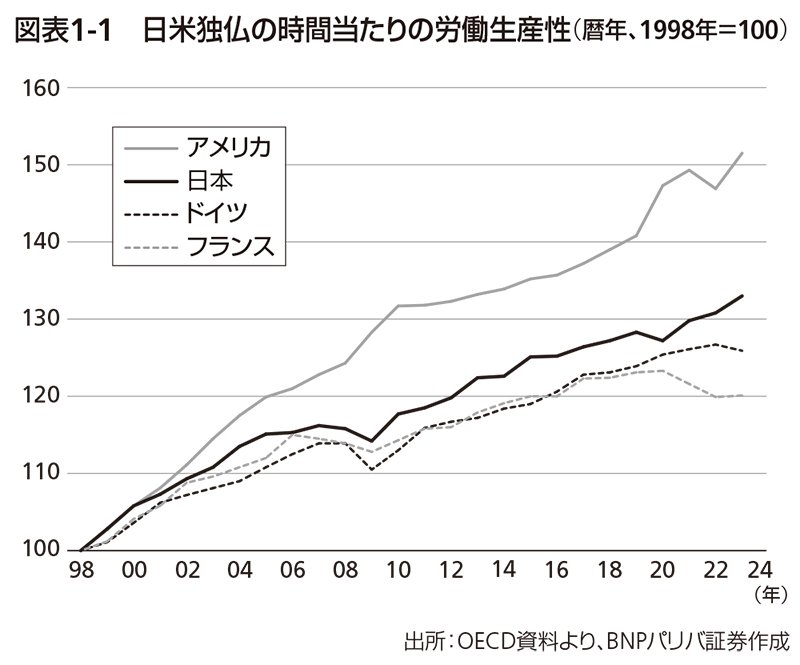

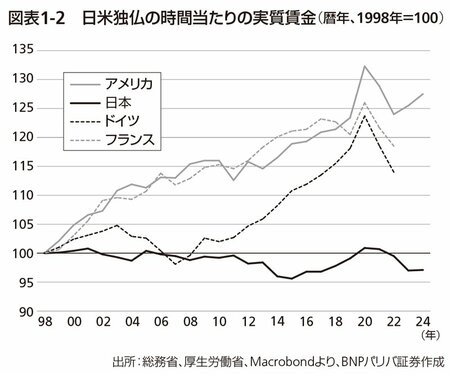

河野:日本より生産性の改善が劣るフランスやドイツの実質賃金は、そこそこ改善していて、まったく改善していない日本からすると、うらやましい限りです(図表1-1、図表1-2)。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

河野:そこで、よく比較対象として持ち出されるアメリカを見てみましょう。アメリカでは同じ期間(1998~2023年)に時間当たり生産性が5割上がり、それに伴い時間当たり実質賃金も30%近く増えました。だから「日本もアメリカ並みに生産性を上げれば、実質賃金も上がるはずだ」と言うエコノミストが多いのです。

唐鎌:結局、生産性をそこまで引き上げられるパワーがあるのは、世界中を見渡してもアメリカくらいだと。これは納得感があります。よく「なぜグーグルやアップルが日本に生まれないのか」という論調を目にすることがありますが、「いや、ドイツにもフランスにもないよ」と(笑)。

河野:アメリカがずば抜けている、ということですよね。

会社が大儲けしても

従業員に還元されることはない

唐鎌:日本の企業部門の歴史を振り返ると、「利益は積み上げてきたものの、これと整合的な賃金上昇には消極的だった」という点に尽きるのではないかと思います。河野さんが指摘されたように、日本はドイツやフランスに生産性の伸び率で勝ってきたという事実も踏まえると、そもそも生産性が上がって儲かった部分はどこに行ったのか、というのが争点になりそうです。

いずれにせよ、こうした事実を正しく踏まえると、「生産性の向上を考えること自体が非生産的ではないか」という指摘もあったりして、言い得て妙だと思います。そもそもコストを減らせば生産性は上がるわけで、生産性という概念を絶対視するのも危険だと感じます。