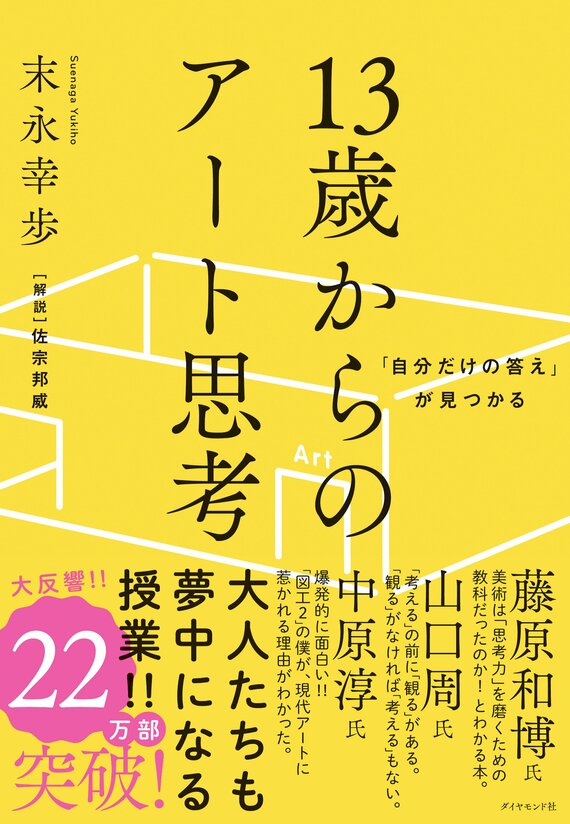

情報に溢れ、変化が激しく、もはや当たり前に普通に発想したのでは、うまくいくことが難しくなってしまっている時代。求められているのは、これまでにない新しい発想だ。そんな中で注目を浴びているのが、アート思考。「自分のものの見方」を持つための考え方だ。それを極めてわかりやすく記した1冊が、『13歳からのアート思考』。現役の美術教師が「美術って、本当はそうだったのか」と生徒たちを驚かせた授業の中身とは?

Photo: Adobe Stock

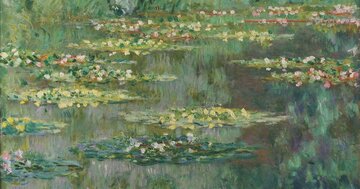

Photo: Adobe Stock

絵についての解説文ばかりを読んでいないか

「ビジネスだろうと学問だろうと人生だろうと、こうして「自分のものの見方」を持てる人こそが、結果を出したり、幸せを手にしたりしているのではないでしょうか?」

そんなフレーズが強く心に残るのが、2020年に刊行され、ロングセラーになっている本書だ。

アーティストは、目に見える作品を生み出す過程で、「自分だけのものの見方」で世界を見つめ、「自分なりの答え」を生み出し、それによって「新たな問い」を生み出すと著者で現役美術教師の末永幸歩氏は記す。

「アート思考」とは、まさにこうした思考プロセスであり、「自分だけの視点」で物事を見て、「自分なりの答え」をつくりだすための作法だ。

多くの人が、学校で「美術」を学んでいるが、本来、学校の「美術」で学ぶべきだったのは、「作品のつくり方」ではなかったと著者はいう。

むしろ、その根本にある「アート的なものの考え方=アート思考」を身につけることこそが「美術」という授業の本来の役割だったのだ。

本書は「大人が最優先で学び直すべき科目」である「美術」を、改めて学べる1冊。激動する複雑な現実社会でいま、求められている「自分なりの答え」をつくり出すヒントが詰まっている。

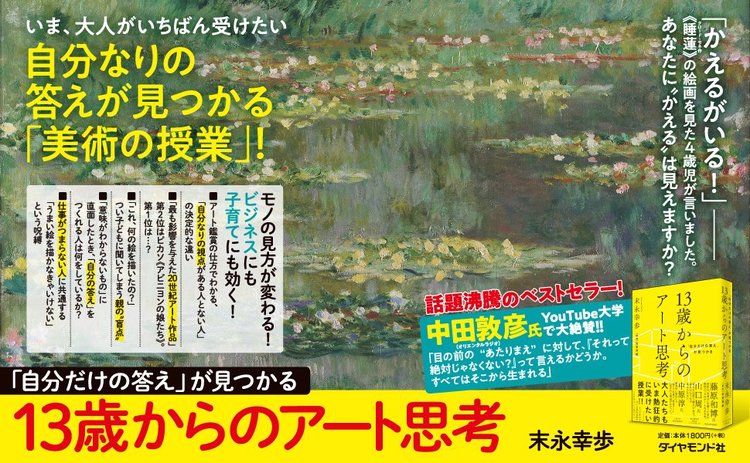

本の冒頭に現れるのは、有名なクロード・モネの《睡蓮》という作品である。

1906年ごろに描かれた作品であり、この絵が絵画の歴史においてどのような意味を持ったのか、解説も下に記されている。まずは、この絵を「鑑賞」してみてください、と著者は投げかける。

いま、あなたは「絵を見ていた時間」と、その下の「解説文を読んでいた時間」、どちらのほうが長かったですか?(P.4)

おそらく多くの人が、ほとんど解説文に目を向けていたのではないか、と著者は問う。あるいは「鑑賞? なんとなく面倒だな……」と感じて、すぐにページをめくった人もけっこういるかもしれない、と。

実は、著者本人が美大生だったころ、そうだったのだという。

美術館で作品をどう「鑑賞」すればよいのか

なんとなくアート的なものに触れたい。話題の展覧会は見ておきたい。観光名所になっているので。一緒に行こうと誘われて……。さまざまな理由があるものの、美術館を訪れたことがあるという人は少なくないだろう。

人気の展覧会ともなれば、長い行列ができたりする。鑑賞するのに、何時間も待たなければいけないような作品もある。しかし、実際に絵を目の前にして、どのようにしているだろうか。

この文章を書いている私も、気になる美術館に足を運ぶことがある。海外に行き、現地でしか見られない芸術に触れようと美術館に出向いたこともある。しかし、作品とどう向き合えばいいか、学んだことはなかった。実際には、そういう人がほとんどなのではないか。

著者はこう記す。

いま思えば、「鑑賞」のためというよりも、作品情報と実物を照らし合わせる「確認作業」のために美術館に行っていたようなものです。

これでは見えるはずのものも見えませんし、感じられるはずのものも感じられません。(P.4-5)

では、美術館に行って、作品をどう「鑑賞」すればよいのか。答えられる人は、どのくらいいるだろうか。いったい、どのようにして作品を見ればよいのだろう。

世界的に評価されている作品を見ても、解説を読んで「そうなんだ」と思っても、「これの、どこがすごいんだろう」と実際には頭をかしげてしまっている人も少なくないのではないか。

実は、「作品をじっくり鑑賞する」というのは、案外けっこう難しいものなのだという。

本書を最後まで読めば、「なるほど、そうだったのか!だから、この作品は評価されているのか!」と目から鱗の「鑑賞」のヒントがつかめるのだが、ひとまずは現実を直視することが大事なようである。

では、どんな見方をすればいいのか。

「自分だけのものの見方」を喪失している

冒頭で紹介されているクロード・モネの《睡蓮》を所蔵している岡山県にある大原美術館で、4歳の男の子が絵を見て、こんな言葉を発したことがあったという。

「かえるがいる」

実際には、「かえる」は絵の中には描かれていない。その場にいた学芸員は、この絵の中に「かえる」がいないことは当然、知っていたはずだが、子どもにこう問い返したのだという。

「えっ、どこにいるの?」

すると、その男の子はこう答えたそうである。

「いま水にもぐっている」

その男の子は、作品名だとか解説文といった既存の情報に「正解」を見つけ出そうとはしませんでした。むしろ、「自分だけのものの見方」でその作品をとらえて、「彼なりの答え」を手に入れています。(P.7)

情報に溢れ、変化が激しく、もはや当たり前に普通に発想したのでは、うまくいくことが難しくなってしまっている時代。

結果を出したり、幸せを手にするには、ビジネスでも人生でも学びでも、「自分だけのものの見方」が求められるようになっている。

じっと動かない1枚の絵画を目にしてすら「自分なりの答え」をつくれない人が、激動する複雑な現実世界のなかで、果たして何かを生み出したりできるのかと著者は記す。

話題の企画展で絵画を鑑賞した気分になり、高評価の店でおいしい料理を味わった気分になり、ネットニュースやSNSの投稿で世界を知った気分になり、LINEで人と会話した気分になり、仕事や日常でも何かを選択・決断した気分になっている。

しかし、そこに「自分なりの視点」は本当にあるでしょうか?(P.12)

こうした危機感を背景にして、大人の学びの世界でも「アート的なものの考え方」が見直されている。これこそが、「アート思考」なのだ。言い換えれば、「あなたのかえる」を見つける方法。

大人こそ「かえるを見つける力」を失っていく13歳の分岐点に立ち戻り、「美術」の本の面白さを体験してほしい、と著者はいう。

そうすることで作品と向き合う姿勢が変わり、「アーティストのように考える」ヒントがつかめるからだ。

ブックライター

1966年兵庫県生まれ。89年早稲田大学商学部卒。ワールド、リクルート・グループなどを経て、94年よりフリーランスとして独立。書籍や雑誌、webメディアなどで幅広く執筆やインタビューを手がける。これまでの取材人数は3000人を超える。著者に代わって本を書くブックライティングは100冊以上。携わった書籍の累計売上は200万部を超える。著書に『東京ステーションホテル 100年先のおもてなしへ』(河出書房新社)、『成城石井はなぜ安くないのに選ばれるのか』(日経ビジネス人文庫)、『彼らが成功する前に大切にしていたこと』(ダイヤモンド社)、『成功者3000人の言葉』(三笠書房<知的生きかた文庫>)ほか多数。またインタビュー集に、累計40万部を突破した『プロ論。』シリーズ(徳間書店)などがある。