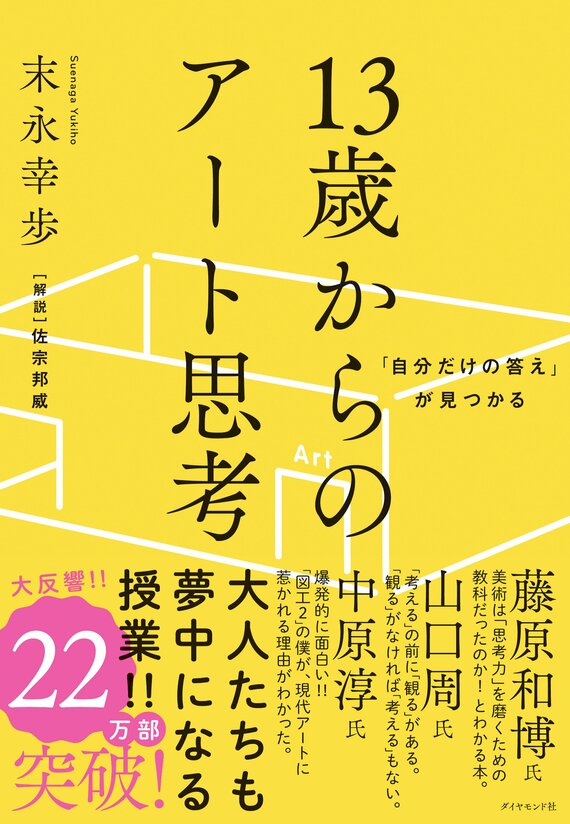

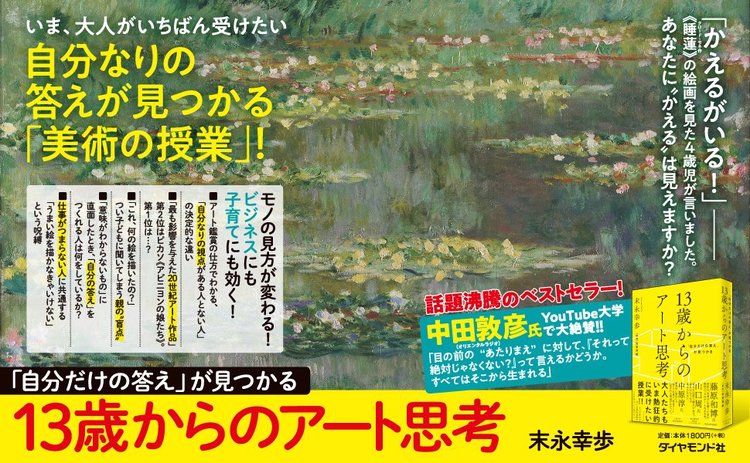

情報に溢れ、変化が激しく、もはや当たり前に普通に発想したのでは、うまくいくことが難しくなってしまっている時代。求められているのは、これまでにない新しい発想だ。そんな中で注目を浴びているのが、アート思考。「自分のものの見方」を持つための考え方だ。それを極めてわかりやすく記した1冊が、『13歳からのアート思考』。現役の美術教師が「美術って、本当はそうだったのか」と生徒たちを驚かせた授業の中身とは?

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

目に見えない「地下」の部分もタンポポ

「ビジネスだろうと学問だろうと人生だろうと、こうして「自分のものの見方」を持てる人こそが、結果を出したり、幸せを手にしたりしているのではないでしょうか?」

そんなフレーズが強く心に残るのが、2020年に刊行され、ロングセラーになっている本書だ。

アーティストは、目に見える作品を生み出す過程で、「自分だけのものの見方」で世界を見つめ、「自分なりの答え」を生み出し、それによって「新たな問い」を生み出すと著者で現役美術教師の末永幸歩氏は記す。

「アート思考」とは、まさにこうした思考プロセスであり、「自分だけの視点」で物事を見て、「自分なりの答え」をつくりだすための作法だ。

多くの人が、学校で「美術」を学んでいるが、本来、学校の「美術」で学ぶべきだったのは、「作品のつくり方」ではなかった、と著者はいう。

むしろ、その根本にある「アート的なものの考え方=アート思考」を身につけることこそが「美術」という授業の本来の役割だったのだ。

本書は「大人が最優先で学び直すべき科目」である「美術」を、改めて学べる1冊。激動する複雑な現実社会でいま、求められている「自分なりの答え」をつくり出すヒントが詰まっている。

本の「プロローグ」は、5秒間で「完全なタンポポ」を思い描いて見てください、というフレーズで終わる。どんなタンポポが思い浮かぶだろうか。

きっと「地面から顔を出した鮮やかな黄色の花」を思い浮かべた人がほとんどではないかと思います。

しかしじつは、それはタンポポのほんの一部にすぎません。(P.28-29)

「プロローグ」に続く「オリエンテーション」は、こんな話から始まる。

たしかに地表に見えているタンポポはそうだが、地面の中にもタンポポは存在するのだ。地中には、タンポポの根が伸び、ものによっては1メートルに及ぶ。

そもそも、黄色い花を咲かせているのは、1年のうちわずか1週間。タンポポという植物の大半を占めているのは、目に見えていない「地下」の部分なのである。

「アート思考」とは、「興味のタネ」「探究の根」

タンポポの話から始まったのは、「アート」が「植物」に似ているから。地表部分には花が咲いているが、これはアートの「作品」にあたる。本書では「表現の花」と呼ばれる。

だが、植物の根元には大きな丸いタネがある。ここには「興味」や「好奇心」「疑問」が詰まっている。アート活動の源となるこのタネは、「興味のタネ」と呼ばれる。

そして「興味のタネ」から四方八方に生えている無数の根。複雑に絡み合い結合しながら、なんの脈略もなく広がっているように見えるが、地中深くで1つにつながっている。これを「探究の根」と呼ぶ。

しかし、タンポポのときと同様、空間的にも時間的にもこの植物の大部分を占めるのは、目に見える「表現の花」ではなく、地表に顔を出さない「探究の根」の部分です。

アートにとって本質的なのは、作品が生み出されるまでの過程のほうなのです。(P.32-33)

つまり「絵を描く」「ものをつくる」「作品の知識を得る」といったものは、アートの一部である「表現の花」にしか焦点を当てていないことになる。「アート思考」は、「興味のタネ」「探究の根」こそを指すのだ。

ここで「アート思考」と似て非なるものがある。タネや根のない“花だけ”を作る人たちがいることだ。本書では「花職人」と呼ばれる。

アーティストと決定的に違うのは、気づかないうちに「他人が定めたゴール」に向かって手を動かしているという点にある。彼らは、先人が生み出した花づくりの技術や花の知識を得るために、長い期間にわたって訓練を受ける。

しかし、どんなに精巧な花であっても、まるで蝋細工のようにどこか生気が感じられません。

たとえ花職人として成功を収めても、似たような花をより早く、精密につくり出す別の花職人が現れるのは時間の問題です。そうなったとき、既存の花づくりの知識・技術しか持たない彼らには、打つ手がありません。(P.36-37)

立派な花だから、それがアート作品だというわけではないのだ。「アート思考」とは「自分の内側にある興味をもとに自分のものの見方で世界をとらえ、自分なりの探究をし続けること」。

「表現の花」以上に「興味のタネ」「探究の根」が大切になるのだ。そして、だからこそ「アート思考」は、アートの世界に限った話ではないということになるのである。

誰でも「アート思考」をかつては実践できていた

「アート思考」は画家や彫刻家といったアーティストを目指す人のためだけのものでもなければ、デザイナーのようなクリエイティブ関連の仕事に就きたい人のためだけのものでもないと著者は記す。

また、これは生まれ持った才能やセンスに依存するものでもない、と。そして、こんな問いを投げかける。

◻︎「探究の根」を伸ばすことを途中で諦めていないか?

◻︎自分の内側にあったはずの「興味のタネ」を放置していないか?(P.43)

つまり「アート思考」は、日々の仕事や学び、さらには生き方全般にもあてはまるのだ。「自分のものの見方」「自分なりの考え」を手に入れるための考え方であり、すべての人に役立ち得るものだというのである。

とはいっても、身構える必要はない。ピカソは「すべての子どもはアーティストだ」という言葉を残しているという。

人は誰でも「アート思考」をかつては実践できていたのだ。「かつて実践していたことを思い出す」だけでいいのだ。

そしてなぜ、「アート思考」が今、より必要になっているのかを説く。

かつては数学の問題を解く力のような、正解を見つける能力が問われた。しかし、時代の変化にいち早く対応しながら、新しい正解を見つけることがどんどん難しくなっていることに気づいている人も少なくないのではないか。

もはや「これさえやっておけば大丈夫!」「これこそが正解だ!」と言えるような「正解」は、ほとんど期待し得ない。(P.49)

しかも、人生100年時代。不透明な世界と我々は向き合っていかなければならない。50年後がいったいどんな世の中になっているのか、予測することはできないだろう。

これから求められているのは、人生のさまざまな局面で「自分なりの正解をつくる力」なのではないかと著者はいうのだ。「アート思考」に注目が集まっているのは、大きな時代の変化ゆえなのである。

ブックライター

1966年兵庫県生まれ。89年早稲田大学商学部卒。ワールド、リクルート・グループなどを経て、94年よりフリーランスとして独立。書籍や雑誌、webメディアなどで幅広く執筆やインタビューを手がける。これまでの取材人数は3000人を超える。著者に代わって本を書くブックライティングは100冊以上。携わった書籍の累計売上は200万部を超える。著書に『東京ステーションホテル 100年先のおもてなしへ』(河出書房新社)、『成城石井はなぜ安くないのに選ばれるのか』(日経ビジネス人文庫)、『彼らが成功する前に大切にしていたこと』(ダイヤモンド社)、『成功者3000人の言葉』(三笠書房<知的生きかた文庫>)ほか多数。またインタビュー集に、累計40万部を突破した『プロ論。』シリーズ(徳間書店)などがある。