小池 労働力不足が顕在化する中で、物流を巡る事業環境がどんどん厳しくなっていることは事実です。これまでの歴史を振り返ってみても、物流事業者だけに無理や過剰サービスを強いてきた面があり、その部分を是正していく取り組みは間違いなく必要だと考えています。

ただ、そこで留意しなければならないのは、「日本の物流の強さとは何か」ということです。先ほどのモラルの話とも重なりますが、日本の物流サービスの良さとは、何かトラブルや困り事が起きた際に多少無理をしてでも最後のところで踏ん張り切る強い使命感だと思います。

言い換えれば、二枚腰とでもいうようなしなやかさです。私は中部興産の社員には「グループ企業が物流で困ったら、何とかしてくれるとあてにされる会社になろう」と語りかけてきました。そうした本質論を抜きに「海外はこうだ」とか「弱い立場の物流事業者をいじめてはいけない」ということだけになってしまうと、日本の物流サービスが本来持っていた強さや良さが失われ、物流が非常に杓子定規で脆いものになってしまう危惧があります。矛盾の中でも、考えることを諦めてはいけないと思うのです。

大事なことは、物流事業者が発揮した高いモラルやアクションを正当に評価する風土です。そうでないと、「いざという時に何もしてくれない物流」になってしまい、日本経済の強さすらも失われてしまうリスクがあります。

政府の備蓄米放出では

「通信簿を突き付けられたようなもの」

――そうならないためには、荷主企業が物流を戦略的に重視するとともに、持続可能な物流に向けて荷主と物流事業者の双方が連携していくことが大事になります。

小池 一般論として、発荷主も着荷主である小売も、サプライチェーンの真ん中にある物流についてあまり深く考えてこなかったことは確かだと思います。

先般の政府の備蓄米放出では、小売企業が米の物流について普段からどのように考えてきたのか、通信簿を突き付けられたようなものだと思っています。米卸に任せるだけで物流について深く考えてこなかった小売は、大量に届く備蓄米を小分けするノウハウすらなく、商品がなかなか店頭に並ばない状態が続きました。

しかし、当社は米不足が深刻化する前から米の共配センターを設けていましたので、備蓄米の流通を含めた体制をいち早く構築して店頭に並べることができました。今後、災害時の対応など物流を取り巻く状況がさらに厳しくなる中で、小売企業が平素から物流にどう向き合っているのかを問われる場面は増えていくように思います。その時に「さすが」と言ってもらえる企業でありたいですね。

小池 孝幸(こいけ・たかゆき)

小池 孝幸(こいけ・たかゆき)1972年生まれ。岐阜県可児市出身。名古屋大学文学部卒業後、95年4月バロー(現バローHD)入社。社長室長、物流部長などを経て、2018年4月中部興産社長(現任)。19年6月バローHD取締役、23年6月バローHD社長に就任(現任)

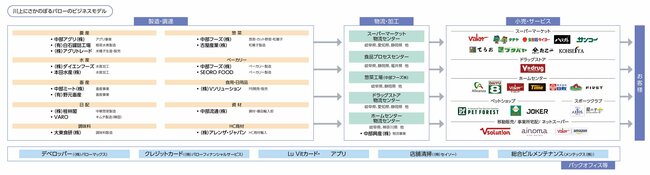

バローのビジネスモデル。川上から川下までのプロセスで内製化に取り組む

バローのビジネスモデル。川上から川下までのプロセスで内製化に取り組む拡大画像表示