カーゴニュース

赤字脱却したけど…ヤマトHDが通期で「営業利益倍増」なのに「純利益6割減」を見込むワケ

宅配最大手・ヤマト運輸グループの2026年3月期第3四半期決算は、営業利益ベースで増収増益を確保した。一方で、通期業績予想を下方修正。当期純利益は前期比60.5%減を見込む。CFOが「刈り取るべきところを刈り取れなかった」と述べた課題とは?宅配便の動向として併せて、日本郵便の「ゆうパック」が2カ月連続の前年割れになっている詳報もお伝えする。

日本郵便が集配拠点500カ所削減へ、郵政グループのトップが考える転用先とは?

日本郵便が集配拠点を500カ所程度削減する方針を固めた。全体の2割弱に相当する。日本郵政の根岸一行社長が明らかにした、その理由とは?点呼不正問題に対する処分の最新状況もまとめた。

ヤマトHDが7年ぶり社長交代、次期社長が語った「アツい一言」とは?

ヤマトHDの次期社長に櫻井敏之氏が内定した。櫻井氏は、直近まで中核事業である宅急便事業を統括してきた。「社員こそが資源だ」「ヤマトグループの18万人の社員には磨けば光る無限のタレントがある」などと抱負を述べた。特に、宅急便のラストマイルを担うセールスドライバー(SD)、コロナ禍以降に入社した若いSDについて語ったこととは?

訪日外国人数(インバウンド)が初の4000万人を突破したこともあり、世界的に「日本の食」がブームとなっている。さらに円安の影響もあって、輸出の数量だけでなく金額も過去最高となった品目が増えている。中でも注目の、「緑の粉」と「白い個体」とは?

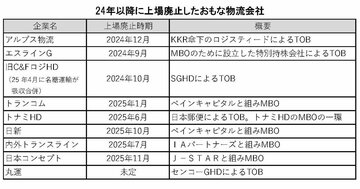

物流子会社で、生き残るのはどんな会社か――カーゴニュース紙の記者5人による新春座談会。物流業界の再編について詳しく解説する。

物流業界に精通したカーゴニュース紙の記者が内外の事情について解説する名物企画「新春記者座談会」。今回は「2025年の振り返り」から一部を抜粋してお届けする。

農林水産省は政府備蓄米の緊急出庫により減収となった定温倉庫に対し、空きスペースが生じたことによる逸失分の保管料を補償することを決めた。米穀の需給や価格の安定化を図るための特別会計から備蓄米関連経費を計上し、2025年度末まで倉庫事業者に対し逸失保管料を補償する。

恩賜上野動物園から中国へ返還されたジャイアントパンダ「シャンシャン」。その輸送を担当したのは、“動物輸送のパイオニア”阪急阪神エクスプレスだ。中国・四川省にある成都双流国際空港までの航空輸送を手配し、動物輸送における長年の経験と実績を活かすことで無事、安全にシャンシャンを送り届けることができた。

ヤマト運輸(本社・東京都中央区、阿波誠一社長)は、スピードを切り口にした宅配ニーズの取り込みを強化する。「宅急便当日配送サービス」を開始し、近距離を中心としたスピード配送需要に対応。また「同一都道府県内運賃」を新設し、コストを適正に反映した運賃により多様化する宅配需要の掘り起こしを狙う。

大都市圏だけでなく地方にも大量供給が続き、新規デベロッパーの参入も相次ぐ物流不動産市場。一方、建築費の高騰などを背景に、開発縮小の流れも予測されており、市場の先行きは不透明だ。現在のトレンドを探り直近の代表的な事例を紹介する。

大都市圏だけでなく地方にも大量供給が続き、新規デベロッパーの参入も相次ぐ物流不動産市場。特殊倉庫の供給や多用途化など社会課題や環境変化を踏まえた開発が進む一方、建築費の高騰などを背景に、開発縮小の流れも予測されており、市場の先行きは不透明だ。現在のトレンドを探り直近の代表的な事例を知ることで、物流不動産業界の潮流が見えてくる。

JR貨物の10月の輸送動向は前年同月比2.5%増。リニア中央新幹線の建設工事で出た「土」の運搬が増えたこと、自動車部品も一部顧客により2桁増となった。ドライバー不足を見越した「鉄道シフト」もプラス影響だった。一方、11月20日の会見で犬飼新社長は「クマの被害」について「列車との衝突で運休などが前年度の2倍を超えるペースで推移している」と明かした。JR貨物は「シカ」との衝突に悩まされてきたが、クマの場合はいっそう難しく、「現時点で有効な対策が見当たらない」と悩んでいる。

宅配便大手3社(ヤマト運輸、佐川急便、日本郵便)の2025年度上期の取扱個数は、前年同期比2.5%増の約23億5700万個となった。3社ともに前年度上期を上回っており、コロナ禍以降、消費低迷もあって低調が続いてきた宅配便の需要が上向いてきたことがうかがえる。下期以降も需要は緩やかながらも回復基調で推移し、年度累計の取扱個数も前年度を上回る見通しだ。

大手物流会社が自社で保有する倉庫や物流センターをファンドやREIT(上場不動産投資信託)に売却し、セール&リースバックで継続使用する「アセットライト化」の動きが増えている。固定資産の削減は、ROA(総資産利益率)やROE(自己資本利益率)の改善につながり、市場からの資本効率経営の要請に応えられるためだ。ただ、資産の売却による短期的なキャッシュフローの改善にとどまらず、収益性の高い事業への再投資など長期的な成長戦略を描けるかどうかで、「アセットライト化」の真価が問われることになる。

宅配最大手・ヤマト運輸グループの業績が振るわない。2026年3月期第2四半期決算は、営業・経常・最終損益とも全て赤字に沈んだ。それでもCFOが「通期での黒字化」に自信を見せるのはなぜか。加えて27年3月期を最終年度とする中期経営計画の数値目標を大幅に下方修正した。2兆~2兆4000億円としていた売上高を1兆9400億円に、1200~1600億円としていた営業利益を600億円に引き下げた。CFOが語る収益改善への道筋とは。

JR貨物(本社・東京都港区、犬飼新社長)は10月17日、2026年4月から鉄道の基本運賃を9%(コンテナ、車扱とも)引き上げると発表した。22日に行われた会見で犬飼社長は「物価上昇基調が続き、原料費や燃料費、人件費など当社だけでは賄いきれないコスト増が続いている。お客様にとってコストインパクトになることは確かだが、貨物鉄道ネットワークを維持することは、『2024年問題』やトラックドライバー不足が進むなかで、お客様のメリットにもつながっていく」と述べ、運賃改定に理解を求めた。

SUBARU(本社・東京都渋谷区、大崎篤社長)は2025年4月1日付の組織改正で、CLO(Chief Logistics Officer=最高物流責任者)を新設した。サプライチェーンを取り巻く環境変化に迅速かつ柔軟に対応し、「モノづくり革新」の実現を加速させる狙い。併せて、物流諸課題に「全体最適」で対応する体制を構築するため、従来、「モノづくり本部」と各営業部門がそれぞれ有していた物流関連機能を統合し、「物流本部」を新設した。村田眞一執行役員CLO物流本部長にSUBARUが目指す物流のあり方、取り組みの方向性を聞いた。

バローグループはグループ売上高1兆円の早期実現に向け、「関西1000億円構想」「関東500億円構想」を掲げて同エリアへの出店を増やしている。どのような物流戦略を考えているのか。バローホールディングスの小池孝幸社長に話を聞いた。

「先般の政府の備蓄米放出では、小売企業が米の物流について普段からどのように考えてきたのか、通信簿を突き付けられたようなものだと思っています」こう語るのは、東海・北陸など中部圏から関西へとスーパーマーケットを中心とした小売チェーンを展開するバローグループの小池孝幸社長だ。成長ビジョンなどについて話を聞いた。

岐阜県多治見市に本社を置き、東海・北陸など中部圏から関西へとスーパーマーケットを中心とした小売チェーンを展開するバローグループ。そのトップを務めるバローホールディングスの小池孝幸社長は、物流部長を経験し、現在もグループの物流事業を担う中部興産の社長を兼任するなどユニークな経歴で知られる。製造や卸売、物流などの関連業務をグループで内製化するビジネスモデルの強みや、今後の事業拡大を支える物流戦略、中部興産の成長ビジョンなどについて話を聞いた。