舞台となった松江にある大雄寺は今も八雲ゆかりの寺として親しまれ、随筆「神々の国の首都」に織り込まれています。

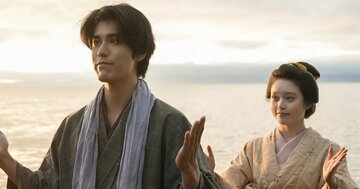

最も身近な女性を「語り部」とし、伝承者として再話した物語を紡いでゆく。そんな風に八雲とセツの、創作上も支え合う間柄が築かれてゆきます。

話によって八雲は泣き、セツも泣いて話し、泣いて聴いて、書いたものだといいます。八雲が他界した1904(明治37)年に刊行された『怪談』が『KWAIDAN』と表記されているのは、セツが出雲の言葉で話したからです(編集部注/出雲地方では、「か」を「くわ」と発音する場合がある)。

知っている怪談だけでなく、後に古書店を巡り、素材を探すのもセツの役割となります。

八雲に怪談を聞かせる情景をセツは後に、『思ひ出の記』にこう書き残しています。

〈淋しそうな夜、ランプの心を下げて怪談を致しました。ヘルンは私に物を聞くにも、その時にはことに声を低くして息を殺して恐ろしそうにして、私の話を聞いているのです。その聞いている風がまたいかにも恐ろしくてならぬ様子ですから、自然と私の話にも力がこもるのです〉

こんな風に語り聞かせていると、八雲からリクエストがとんできます。

〈私が昔話をヘルンに致します時には、いつも始めにその話の筋を大体申します。面白いとなると、その筋を書いておきます。それから詳しく話せと申します。それから幾度となく話させます〉

2人をつないだ

「ヘルン言葉」が誕生

セツの語りに惚れ込んだ八雲は、こう言うのです。

〈本を見る、いけません。ただあなたの話、あなたの言葉、あなたの考えでなければ、いけません〉

だから、自分の物にしてしまっていなければならず、セツは夢にまで見るようになりました。そして興が乗ってくると八雲の表情が変わってきます。

〈話が面白いとなると、いつも非常に真面目にあらたまるのでございます。顔の色が変わりまして目が鋭く恐ろしくなります。その様子の変わり方がなかなかひどいのです〉

ひとつ付け加えるなら、八雲は日本語が不自由でしたから、ただ本の朗読をされるばかりでは寓意も情景も分からないところが生じたのでしょう。