ここでがん検診の利益は、死亡率減少効果の大きさを指します。そして不利益は、過剰診断、診断の不正確性、放射線による被ばく、精神的・経済的負担などを考慮したものです。

表7-1から、多くのがん検診については、推奨グレードAは大腸がん検査の便潜血検査のみで、科学的根拠の弱い検診も多いことがわかります。このように、国立がん研究センターでも、むやみにがん検診を受診するのではなく、しっかりとした根拠のあるがん検診の受診を促しています。

国が推奨しているがん検診は

男性3種類、女性5種類

健康水準を高めるため、国の方針もあって、全国の自治体や保険団体でがん検診の受診勧奨が進められています。ただし、これまで明らかにしてきたとおり、がん検診には過剰診断などのリスクをともないます。

果たして、がん検診を積極的に推奨していくことに問題はないのでしょうか?ここでは、がん検診の受診率向上が健康水準に与える影響を確認していきたいと思います。

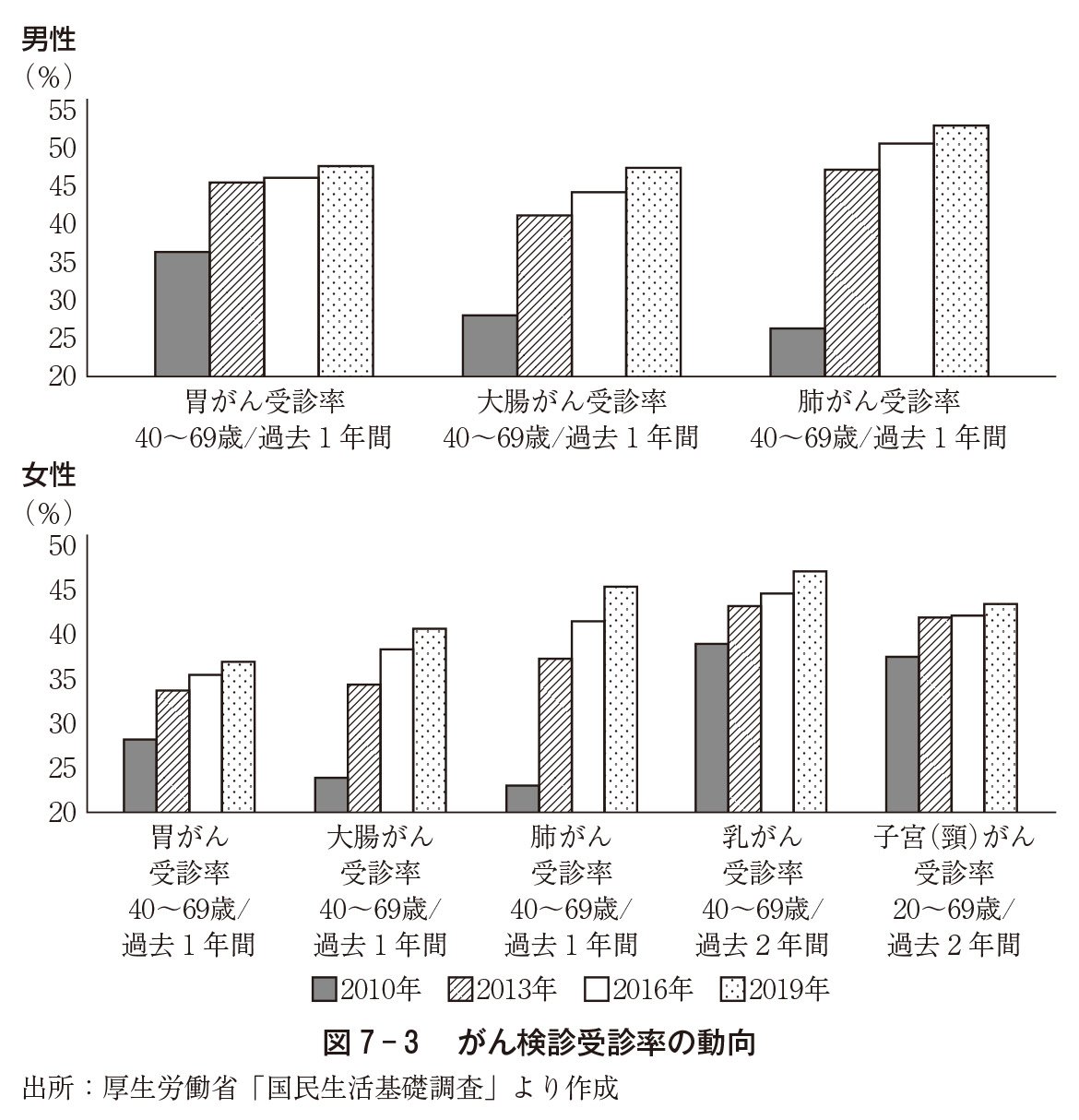

国が推奨しているがん検診には、胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診の5種類があります。国は平成30(2018)年の「がん対策推進基本計画(第3期)」において、50%以上の受診率を目標としその向上に取り組んでいます。

図7-3を用いて、近年のがん検診受診率の動向を確認していきましょう。図7-3は、2010年から2019年までの男女のがん検診受診率の動向を示しています。どのがん検診においても、男女とも増加しており、がん検診が着々と普及していることが理解できます。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

次に、各都道府県における受診率について見てみます。各がん検診の受診率は、各都道府県で類似した動きとなっているので、ここでは胃がん検診の受診率のみを取り上げてみたいと思います。