進行性と非進行性の識別は

現在の技術では不可能

一方、非進行性のがんは、文字通り、進行がとても遅い、あるいは、まったく進行しないもので、生命に影響を与えることのないがんです。

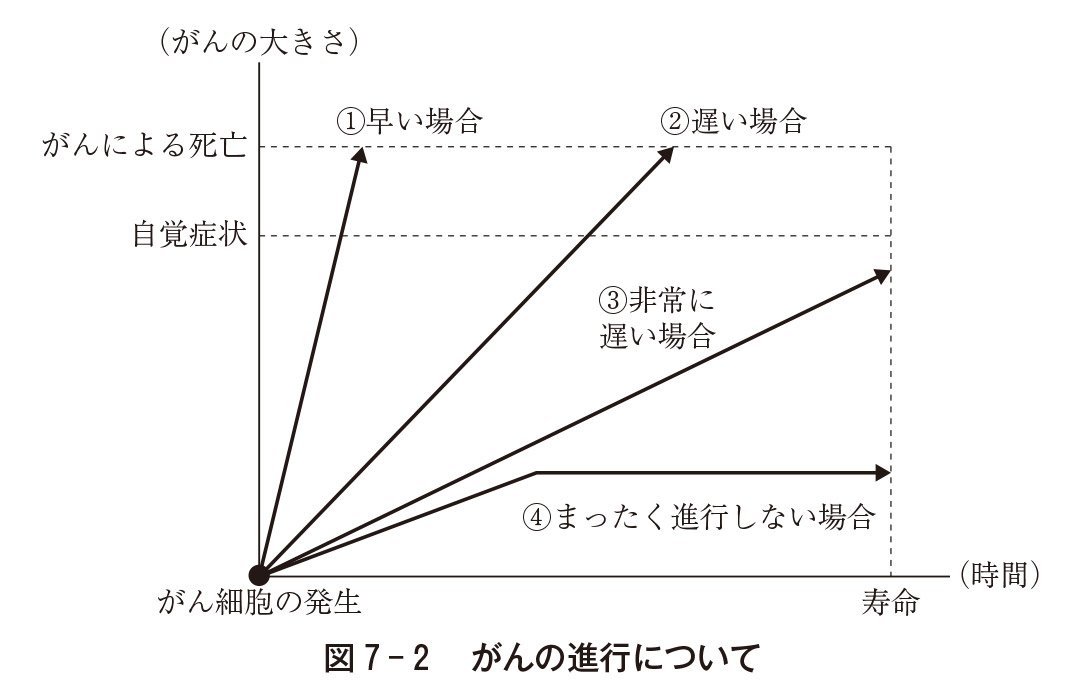

図7-2には、がん細胞の誕生から、がんの進行の速度に関するさまざまなケースが描かれています。図7-2の横軸はがんの発生からの時間を、縦軸はがんの大きさを表しています。がん細胞がもし発生しないときの寿命が、図7-2内の「寿命」で表され、がんの大きさが「がんによる死亡」の値まで大きくなると亡くなるとします。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

(1)や(2)のケースは、がんによって寿命が短くなる進行性のがんの場合になります。そして、(3)や(4)のケースは、がんの進行によって寿命に変化が生じない、非進行性のがんの場合になります。(3)と(4)のような場合であれば、がんが仮に発見されなくとも、自覚症状はなく、寿命に影響を与えることもありません。

進行性のがんは進行が速いため、早期での発見がそもそも困難であることを考えると、早期発見といわれるようながんは、非進行性のがんである場合も多いとも考えられます。

しかし、がん検診などでがんが発見されたとき、進行性と非進行性を識別することは、現在の技術ではできないのです。すると、非進行性のがんも通常のがんとして認識され、さらなる精密検査を経て診断が確定すれば、治療の対象となります。

しかし、非進行性のがんですから、放置しておいても問題はありません。このように、がん検診の技術進歩によって、命には関係しないようながんを検診で「見つけすぎる」ケースを、過剰診断と呼びます。

過剰診断によってがんを見つけてしまうと、当然、さらなる精密検査や治療をしなければなりません。