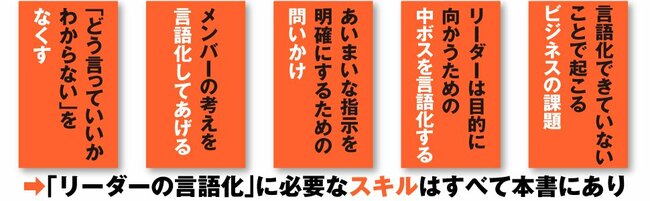

言語化ハラスメントをしないために

一方で、あなたが上司の立場でも、この言語化ハラスメントを防ぐために考えなければいけません。

メンバーの発言や考えが言語化されていないと感じたとき「言語化できてないよ!」と言ってしまうと相手を委縮させてしまいます。リーダーはメンバーの頭のなかを言葉で引き出してあげたいところです。そしてそのためには、相手の言葉を非難するのではなく、自分が何を理解できていないのか、何が明確になれば理解できるのかを相手に伝えましょう。

たとえば、メンバーの話が支離滅裂だと感じた場合、相手が伝えようとしている結論がわからないのか、結論の根拠がわからないのか、それとも具体的なイメージがわかないのか、それを聞き手が言語化して伝えてあげます。

メンバーの話が整理されていないときは、何を問いかける?

たとえば、相手の話が整理されていないと感じたとしましょう。このような時、「結論は何?」「何が言いたいの?」と詰問のように問いかけてしまうケースがあります。でもそれを言っても相手は話せません。

相手の話が整理されていないように聞こえるのは、じつは「結論が不明確だから」ではなく、「要点がいくつあるかわからないから」です。要点が1つだとわかっていたら、すべての情報がその話題に関連していると判断できるので、割とすんなり理解できます。

一方で、要点が複数あり、知らない間に相手が話しているテーマが変わると、一気に複雑になり、理解が難しくなります。この時に「話が整理されていない」と感じるのです。

なので聞き手として確認すべきは、「結論は何か?」ではなく、「結論(要点)がいくつあるか?」です。それを問いかければ、相手も自分も頭を整理して聞くことができるようになります。

メンバーの提案に賛同できないときは、何を問いかける?

また、メンバーが考えた施策やアイディアにイマイチ賛同できなかったとしましょう。この時に「なんでそういう発想になるの?」「まじめに考えろ」などはもちろん禁句です。間違いなくパワハラです。

まずは、なぜ自分がそのアイディアに賛同できないのかを考えましょう。おそらくは「そんなことをやっても意味がない・価値がない」と感じているからでしょう。だとすると、その場で明確にするべきことは「その施策を実施した時のメリット」です。

それは、施策を実施することで得られる「変化」が明確になれば判断できます。

聞き手としては、「これを実施すると、誰に・どんな変化があると思う?」と問いかけてみてください。

そうすれば相手は「変化」に着目して再度提案を言語化できます。また、もし変化がないのであれば、その施策は実施する意味がないとお互いに理解できます。

メンバーが立てた実行計画があやふやな時は、何を問いかける?

また、メンバーが挙げた行動目標(ToDoリスト)があいまいな時は、何を明確にすればいいでしょうか? たとえば、「相手の立場に立って行動する」「顧客第一主義を忘れない」「真剣に仕事に向き合う」などです。

これらはスローガンとしてはわかりますが、実際にどんな行動をするのかは全く分かりません。ここでも「こんなんじゃダメだろ」「意味が分からない」と指摘してはいけません。

相手の行動がわからないのであれば、行動を明らかにすればいい。そして行動を明らかにするのは「そのために、何をする?」というフレーズで問いかけることです。

「相手の立場に立って行動するために、何をする?」と問いかけることで、より行動を特定して考えることができるようになります。

組織全体で言語化(明確化)ができれば、間違いなくお互いのストレスを減らせますし、無駄がなくなり、業務効率も上がります。しかし、言語化スキルは一朝一夕に身につくものではありません。また、「自分はできている」と考えていても、そうとは限りません。

「もしかしたら自分も言語化できていないことがあるかもな」「メンバーが考えていることを代わりに、私が引き出してあげよう」と考える姿勢がぼくらには必要だと思います。

この視点の転換こそが、言語化ハラスメントを回避し、真に生産的な対話を生み出す第一歩なのです。